Проект «Краски России» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

— Я рада, Андрей Борисович, что мы приехали в Тулу, посетили музей изобразительных искусств! Сюда стоило прийти уже только за тем, чтобы увидеть полотно Исаака Левитана «Зима. Деревня»!

— Да, картина очень интересная. Похожа на чёрно-белую фотографию, чуть тронутую светло-коричневым тоном, сепией.

— Рисунок минималистичный — снежное поле, полоска леса на горизонте, да избы с двускатными крышами выстроились в два ряда. А смотришь — и сердце трепещет.

— Это неудивительно. В ткань сюжета вплетены символы, которые отзываются в чуткой душе. Тяжёлые влажные шапки снега шепчут об оттепели, напоминают о том, что деревня скоро оживёт. А дорога, делящая полотно по диагонали, придаёт изображению динамики. Манит в путь!

— Картина будит воображение. Неспроста же её хотел купить Чехов. Помните, он говорил: «Ах, если бы у меня были деньги!».

— Помню, да! Отзыв Антона Павловича о картине «Деревня» сохранился в воспоминаниях драматурга Петра Гнедича. Вот только об этой ли картине говорил писатель, наверняка утверждать нельзя. Ведь у Левитана есть несколько картин с названием «Деревня», а Гнедич не уточняет, о каком произведении шла речь в разговоре.

— А точные слова Чехова вы не помните?

— Здесь лучше не на память полагаться, а найти цитату в интернете. Я сейчас постараюсь это сделать... Ну вот, слушайте: «Ах, были бы у меня деньги, купил бы я у Левитана его "Деревню", серенькую, жалконькую, затерянную, безобразную. Но такой от неё веет невыразимой прелестью, что оторваться нельзя: всё бы на нее смотрел да смотрел».

— Картина, что висит перед нами, именно такое впечатление и производит!

— Согласен! Но я ещё не дочитал цитату до конца.

— Ах, простите великодушно, Андрей Борисович, меня просто эмоции переполняют!

— Понимаю! А у Чехова дальше так: «До такой изумительной простоты и ясности мотива, до которых дошёл Левитан в последнее время, никто не доходил до него, да не знаю, дойдет ли кто и после».

— А эти качества — простота и ясность, свойственны многим полотнам Левитана. Но мне непременно хочется дознаться, о какой картине говорил Чехов. Может быть, датировка поможет?

— Отчасти. С Петром Гнедичем Антон Павлович познакомился в восьмидесятых годах девятнадцатого века, тесно общался в девяностых. А картину «Деревня. Зима» Левитан написал чуть раньше — в 1878 году.

— Погодите, если я правильно помню, художник 1860-го года рождения. То есть, на момент создания полотна ему было всего лишь восемнадцать лет?

— Именно так!

— Удивительно — как он в столь юном возрасте смог передать такую богатую гамму чувств?

— Левитану было что передать. В 1877 году он потерял отца, а ещё чуть раньше — маму. В то время юноша получал образование в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. И жил в крайней нужде.

— Да, несладко пришлось в то время Исааку Ильичу!

— И Левитан выразил своё настроение в картине «Зима. Деревня». Пейзаж на первый взгляд может показаться мрачным. Но вглядевшись в него, понимаешь, что художник призывает верить в лучшее. Зима не вечна, и все горести пройдут. И дорога, золотистой полосой пересекающая деревенскую улицу, когда-нибудь выведет на широкий простор, в новую, светлую жизнь.

Картину Исаака Левитана «Деревня. Зима», можно увидеть в Тульском музее изобразительных искусств

Все выпуски программы: Краски России

«Храм в селе Еськи». Инна Лобачева

У нас в студии была руководитель общественной организации «Сельская церковь» Инна Лобачёва.

Разговор шел об истории Богоявленского храма в селе Еськи Тверской области и о том, как он возрождается сегодня, а также о документальном фильме «К воскресению», посвященном селу Еськи.

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

«Вера и дело». Татьяна Славко

В программе «Светлый вечер» — кризисный психолог, коуч, председатель отделения «Опоры России» города Видное и владелец арт-пространства «Три руки» Татьяна Славко.

Гостья рассказывает о тяжёлой болезни и о том, как в этот период произошёл её осознанный приход к вере. Она вспоминает, что именно в больнице впервые по-настоящему обратилась к Богу с простой молитвой: «Господи, покажи мне мой путь». В разговоре звучит мысль о том, что, когда человек оказывается на грани жизни и смерти, особенно ясно понимается ценность отношений, любви и простого человеческого тепла.

Отдельная тема — проживание кризиса. Татьяна делится личным опытом того, как важно найти внутреннюю позицию, которая помогает выдержать тяжёлый период: в её случае таким ресурсом стали юмор во время лечения и молитва.

Разговор идет о христианском осмыслении коучинга, о честности в предпринимательстве и о «базовых настройках» человека, которые помогают понять своё предназначение.

Ведущая программы: кандидат экономических наук Мария Сушенцова

Все выпуски программы Вера и дело

Музей Русского Афона. Святой Преподобный Аристоклий Афонский Старец Московский

Отношения Российского Государства и Святой горы Афон известны издревле. Еще Царь Иоанн Грозный отправлял святогорцам шкурки белок для кисточек иконописцев. А в середине XIX века, когда Свято-Пантелеймонов монастырь стал по-настоящему русским, благодаря замечательным подвижникам, иеросхимонаху Иерониму Соломенцову, духовнику обители, и игумену монастыря схиархимандриту Макарию Сушкину, старцы отправили для сбора пожертвований в Россию иеромонаха Арсения Минина. Этот деятельный талантливый человек создал в Москве на Никольской улице рядом с Богоявленским монастырем первое Афонское подворье. Эта маленькая часовня не вмещала всех желающих приложиться к афонским святыням, и уже через 10 лет, на Лубянской площади, рядом с Владимирскими воротами Китайгородской стены, была возведена величественная часовня, посвященная святому Великомученику и Целителю Пантелеймону. Третье место для Афонского подворья было подарено монахам — афонитам благочестивой купеческой вдовой, ставшей впоследствии монахиней, Акилиной Смирновой, на Полянке. Но в бывшей усадьбе не было храма. Святогорцы, приезжавшие в Москву подлечиться, потрудиться над изданием книг, собрать пожертвования, ходили молиться и служить в храмы, расположенные в Замоскворечье. Один из них, — храм Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе. И вот на Полянке, трудами настоятеля Афонского подворья иеросхимонаха Аристоклия Амвросиева в начале XX века было построено новое здание, с домовым храмом, в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница». В наши дни в этом здании создан прекрасный «Музей Русского Афона», куда мы с вами и приглашены. Старец Московский Аристоклий здесь жил, принимал людей, молился в этом храме, и упокоился в подклете этого здания. Об этом удивительном святом, преподобном Аристоклии Афонском, о его молитвах, чудесах и наставлениях, о его прославлении, наша программа.

со Святой горы Афон

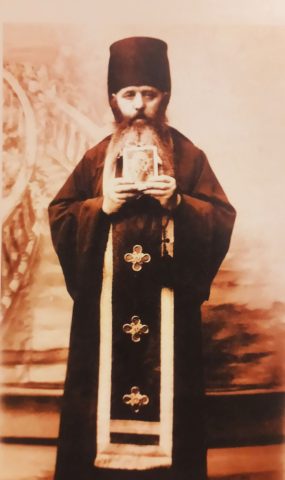

Преподобный Аристоклий Афонский

Святой Преподобный Аристоклий Афонский

Фотографии предоставлены «Музеем Русского Афона» Афонского подворья в Москве.

Все выпуски программы Места и люди