— Да, Саша, у меня тоже в голове звучит эта песня. Каждый раз, когда я стою здесь, в Серпуховском художественном музее, перед полотном Василия Поленова «Старая мельница».

— Ох, хороша картина, Андрей! Дикие заросли по берегам водоёма. Лето в зените — зацвёл иван-чай. Раннее утро, всё тонет в тумане. В самом центре полотна — водяная мельница. Вот бы изображение стало интерактивным, чтобы посмотреть, как она работает!

— Включи воображение! Видишь — речушку перекрыли плотиной, создали перепад воды. Усиленное течение крутит вот эти гигантские колёса, они приводят в движение жернова. Зерно превращается в муку, которая хранится тут же, в амбарах.

— Принцип действия я хорошо представляю! Полюбоваться хочется! Никогда в жизни не видел водяную мельницу в работе. Почему-то кажется, что зрелище завораживающее.

— И не только зрелище! Константин Паустовский писал в рассказе «Ильинский омут»: «Сколько поэзии в этом сооружении! Шум падающей воды, скрип деревянного колеса, милые запахи смолы и хлеба...». Всё это ощущаешь, глядя на картину Василия Поленова.

— Где же художник запечатлел такую красоту?

— Он точно не указал. Мы можем только предполагать. Картина написана в 1880 году. В то время Поленов часто гостил в усадьбе Абрамцево, принадлежавшей меценату Савве Мамонтову.

— Художник ездил туда на пленэры?

— Да, к абрамцевскому периоду относится немало проникновенных работ живописца. Именно тогда сложилась особая творческая манера Поленова. Его стали называть родоначальником интимного пейзажа. Это такая подача материала, которая задевает сокровенные струны души.

— Когда, глядя на изображение, слышишь запахи и звуки?

— Да-да! И вспоминаешь поэтические строки, а то и сам сочиняешь стихи.

— И остро хочешь оказаться в том месте, что запечатлел художник! А в Абрамцево сохранилась мельница?

— Нет, Саша. Хотя в стародавние времена их немало было в тех местах. Это северо-восток Подмосковья, окрестности Троице-Сергиевой лавры. Монахи ещё в 14-м веке при князе Дмитрии Донском ставили колёса с жерновами на реке Воре. Но к середине двадцатого века мельниц практически не осталось.

— Ах, как жаль! Не удастся, значит, окунуться в атмосферу, что так проникновенно передал Василий Поленов!

— Всё не так безнадежно, Саша! Если хочешь полюбоваться водяной мельницей, давай съездим в Коломенское. В этнографическом комплексе воссоздали гидротехническое сооружение по старинному образцу.

— А где найти местечко, как на картине «Старая мельница»? Чтобы посидеть с удочкой в зарослях иван-чая, в тиши для души?

— Заповедных уголков немало в Подмосковье. Пусть там не будет водяной мельницы, но можно испытать те же чувства, что передал Василий Поленов в своём пейзаже. Когда сердце сладко замирает от нежных полутонов русской природы, от любви к родному краю.

— Пожалуй, это и есть главное. Как там, в песне? «Старая мельница, всё перемелется, только любовь никогда...»

Картину Василия Поленова «Старая мельница» можно увидеть в Серпуховском историко-художественном музее.

Все выпуски программы: Краски России

«Храм в селе Еськи». Инна Лобачева

У нас в студии была руководитель общественной организации «Сельская церковь» Инна Лобачёва.

Разговор шел об истории Богоявленского храма в селе Еськи Тверской области и о том, как он возрождается сегодня, а также о документальном фильме «К воскресению», посвященном селу Еськи.

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

«Вера и дело». Татьяна Славко

В программе «Светлый вечер» — кризисный психолог, коуч, председатель отделения «Опоры России» города Видное и владелец арт-пространства «Три руки» Татьяна Славко.

Гостья рассказывает о тяжёлой болезни и о том, как в этот период произошёл её осознанный приход к вере. Она вспоминает, что именно в больнице впервые по-настоящему обратилась к Богу с простой молитвой: «Господи, покажи мне мой путь». В разговоре звучит мысль о том, что, когда человек оказывается на грани жизни и смерти, особенно ясно понимается ценность отношений, любви и простого человеческого тепла.

Отдельная тема — проживание кризиса. Татьяна делится личным опытом того, как важно найти внутреннюю позицию, которая помогает выдержать тяжёлый период: в её случае таким ресурсом стали юмор во время лечения и молитва.

Разговор идет о христианском осмыслении коучинга, о честности в предпринимательстве и о «базовых настройках» человека, которые помогают понять своё предназначение.

Ведущая программы: кандидат экономических наук Мария Сушенцова

Все выпуски программы Вера и дело

Музей Русского Афона. Святой Преподобный Аристоклий Афонский Старец Московский

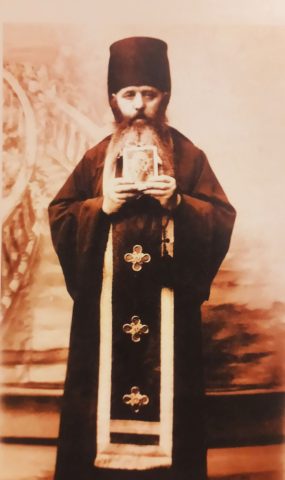

Отношения Российского Государства и Святой горы Афон известны издревле. Еще Царь Иоанн Грозный отправлял святогорцам шкурки белок для кисточек иконописцев. А в середине XIX века, когда Свято-Пантелеймонов монастырь стал по-настоящему русским, благодаря замечательным подвижникам, иеросхимонаху Иерониму Соломенцову, духовнику обители, и игумену монастыря схиархимандриту Макарию Сушкину, старцы отправили для сбора пожертвований в Россию иеромонаха Арсения Минина. Этот деятельный талантливый человек создал в Москве на Никольской улице рядом с Богоявленским монастырем первое Афонское подворье. Эта маленькая часовня не вмещала всех желающих приложиться к афонским святыням, и уже через 10 лет, на Лубянской площади, рядом с Владимирскими воротами Китайгородской стены, была возведена величественная часовня, посвященная святому Великомученику и Целителю Пантелеймону. Третье место для Афонского подворья было подарено монахам — афонитам благочестивой купеческой вдовой, ставшей впоследствии монахиней, Акилиной Смирновой, на Полянке. Но в бывшей усадьбе не было храма. Святогорцы, приезжавшие в Москву подлечиться, потрудиться над изданием книг, собрать пожертвования, ходили молиться и служить в храмы, расположенные в Замоскворечье. Один из них, — храм Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе. И вот на Полянке, трудами настоятеля Афонского подворья иеросхимонаха Аристоклия Амвросиева в начале XX века было построено новое здание, с домовым храмом, в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница». В наши дни в этом здании создан прекрасный «Музей Русского Афона», куда мы с вами и приглашены. Старец Московский Аристоклий здесь жил, принимал людей, молился в этом храме, и упокоился в подклете этого здания. Об этом удивительном святом, преподобном Аристоклии Афонском, о его молитвах, чудесах и наставлениях, о его прославлении, наша программа.

со Святой горы Афон

Преподобный Аристоклий Афонский

Святой Преподобный Аристоклий Афонский

Фотографии предоставлены «Музеем Русского Афона» Афонского подворья в Москве.

Все выпуски программы Места и люди