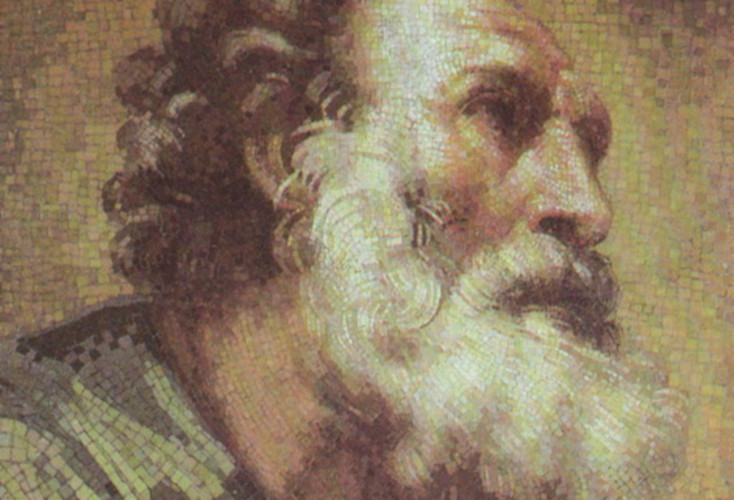

Апостол Пётр

1 Пет., 58 зач., I, 1-2, 10-12; II, 6-10.

Комментирует священник Стефан Домусчи.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами священник Стефан Домусчи. Церковь призвана служить объединению людей, это очевидно для любого, кто знаком с её верой и проповедью. Но люди могут объединяться на разных основаниях: от любви к футболу до самых сложных научных или философских концепций. А что же Церковь? На каком основании может объединять она? Ответ на этот вопрос мы найдём в трёх отрывках из 1-й и 2-й глав первого послания апостола Петра, которые читаются сегодня в храмах во время богослужения. Давайте их послушаем.

Глава 1.

1 Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным,

2 по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится.

10 К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати,

11 исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу.

12 Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть Ангелы.

Глава 2.

6 Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится.

7 Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна,

8 о который они претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены.

9 Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет;

10 некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы.

Римскую империю по праву можно назвать котлом цивилизаций: Восток и Запад, Европа и Африка... Очень разные народы и религии соединялись в ней в самые причудливые сочетания. На их фоне зародившееся на задворках империи, как тогда считалось, небольшое течение в рамках иудаизма, выглядело совершенно незначительным и ни на что не влияющим. Какого-то человека люди посчитали Богом, пришедшим во плоти. Богом, который решил спасти их от греха проклятия и смерти, Который решил дать им не просто новую жизнь, но открыть им Свою блаженную жизнь, сделать её доступной, соединить людей с Собою. Конечно, люди, которые входили в число Его учеников, и сами воспринимали себя как незначительную группу. Неслучайно апостол обращается к ним как к пришельцам, странникам, которые рассеяны по разным уголкам Римской империи. Они были практически не заметны в общественной жизни и в быту отличались лишь нравственной строгостью, оставаясь членами того же общества, что и все остальные. Их вера была необычной и местами казалась абсурдной, ведь они отказывались почитать общих богов и при этом, например, верили в физическое воскресение тел... Но самое главное, что их отличало — глубочайшая уверенность, что вера, которая им открыта, должна быть распространена на всех. Прекрасно осознавая свою разность с миром, который во зле лежит, они в то же время, видели в мире необъятное поле для миссии. Зная о любви, Божией, которая обращена ко всем людям, ученики Христовы стремились и самих людей обратить к Небесному Отцу, потому что знали, что только в Боге люди могут обрести подлинное единство. Собственно, это и есть то самое основание, на котором Церковь с древнейших времен объединяет людей. Для неё не важны никакие другие основания, ни национальные, ни политические, ни культурные. Она готова принимать всё, что не противоречит главному — вере и праведной жизни. Неслучайно апостол Пётр подчёркивает, что все вопросы так или иначе сводятся к главному: кто для тебя Христос и что Его слово значит в твоей жизни. Так, для одних Он является проблемой и причиной для возмущения, в то время как для других — оказывается твёрдой опорой, которая никогда не подведёт. Сегодня люди много говорят о единстве, хотя на самом деле постоянно находят поводы для всё большего и большего разделения. А ведь Бог призвал нас из тьмы наших разделений в Свой чудный всё просвещающий и очищающий, всех примиряющий и милующий Свет... Нам осталось только одно: прийти к Нему.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

17 декабря. О богословском труде «Точное изложение православной веры»

Сегодня 17 декабря. День памяти преподобного Иоанна Дамаскина, жившего в восьмом веке.

О его богословском труде «Точное изложение православной веры» — священник Захарий Савельев.

Все выпуски программы Актуальная тема

17 декабря. О духовном смысле молитвы апостола Павла

В 4-й главе 2-го Послания апостола Павла к Тимофею есть слова: «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится им!».

О духовном смысле молитвы апостола Павла — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

Все выпуски программы Актуальная тема

17 декабря. Об эпохе служения Святителя Геннадия, архиепископа Новгородского

Сегодня 17 декабря. День памяти Святителя Геннадия, архиепископа Новгородского, отошедшего ко Господу в тысяча пятьсот пятом году.

Об исторической эпохе его служения — игумен Лука (Степанов).

Все выпуски программы Актуальная тема