Потомок князей Рюриковичей, учёный-физиолог с мировым именем, член Академии наук СССР, иконописец, монах. Всё это — один и тот же человек: Алексей Алексеевич Ухтомский, в монашестве — Алипий. Он создал учение о доминанте — научную теорию, которая объясняла фундаментальные психологические основы поведения человека. И преданно служил Богу в непростые для Церкви и верующих советские годы.

Алексей родился в 1875-м году, в селе Вослома Ярославской губернии — родовом поместье князей Ухтомских. Отец, мичман в отставке, мечтал о военной карьере для сына. Поэтому в 13 лет Алексей поступил в Нижегородский кадетский корпус. Не хуже, чем военную премудрость, в учебном заведении преподавали гуманитарные дисциплины — литературу, философию и психологию. Этими предметами более всего заинтересовался Алексей. Перечитал Аристотеля, Декарта, Спинозу, Канта. Но в их учении молодому человеку как будто чего-то не доставало. Чего именно — Алексей скоро понял. Это случилось, когда он ехал из кадетского корпуса домой на каникулы — по Волге, на пароходе. Юноша гулял по палубе, и встретил священника. У них завязалась беседа. Позже он узнал, что разговаривал с самим отцом Иоанном Кронштадтским. Эта встреча серьёзно повлияла на Ухтомского. Он стал вдумчиво читать Библию и творения святых отцов Церкви. А после окончания кадетского корпуса решил поступать в Московскую Духовную академию.

В 1894 году он стал студентом Академии, а в 1899-м окончил её со степенью кандидата богословия. Защитил диссертацию на тему «Космологическое доказательство бытия Божия». В ней Ухтомский коснулся вопросов, которые впоследствии раскрыл в своём учении о доминанте. Какие внутренние причины движут поведением людей, влияют на их нравственные и греховные поступки? Почему одни люди поступают так, а другие иначе? Алексею хотелось соединить научные исследования с православным мировоззрением. Попытаться понять тайну личности через призму Священного Писания, как богослов, философ и вместе с тем, как психолог и физиолог. В те годы он писал: «Моё истинное место — монастырь, но я не могу себе представить, что придётся жить без науки». Ухтомский решил продолжить образование — на сей раз в Санкт-Петербургском университете. Там он защитил ещё одну диссертацию, в которой впервые изложил принцип доминанты — то есть, способности центральной нервной системы человека целиком отдаваться некоему влечению, потребности, идее. По мысли учёного, доминанта способна подавлять рефлексы — к примеру, увлечённый чем-то человек перестаёт испытывать голод. Доминанта может иметь как позитивный, так и разрушительный потенциал. Ухтомский писал: «Если не овладеть вовремя зачатками своих доминант, они завладеют нами. Бытие человека — это труд, усилие, результатом которого могла бы стать перемена ума». По сути, учёный изложил научный подход к одному из основополагающих принципов православного мировоззрения: борьбе со страстями. Работа Алексея Ухтомского всколыхнула научный мир. Его пригласили читать лекции для студентов Психоневрологического института, а в 1912-м Алексей Алексеевич стал преподавателем Петербургского университета. Одновременно с научной работой служил старостой Свято-Никольского единоверческого храма, писал иконы и вёл аскетическую жизнь.

Почти сразу после октябрьской революции 1917-го года большевики арестовали Ухтомского. Ещё бы: князь, церковный староста. Почти четыре года учёный провёл в заключении. Всё это время за него хлопотали коллеги. Властям пришлось сдаться — в 1920-м Алексея Алексеевича освободили. А через год Ухтомский принял монашеский постриг с именем Алипий. Он продолжил заниматься исследованиями, руководил Институтом физиологии Ленинградского государственного университета. И одновременно, не скрывая этого, служил Господу, окормлял прихожан Никольского храма.

Когда началась Великая Отечественная Война, Ухтомский добровольно отказался от эвакуации из блокадного Ленинграда. Вместе с жителями города он нёс все тяготы, участвовал в организации работы на нужды обороны. В 1942-м году учёный Алексей Алексеевич Ухтомский, он же монах Алипий, отошёл ко Господу. Соседи по квартире нашли его лежащим в полном облачении, с Евангелием в руках. Всю жизнь Ухтомский доказывал, что гармоничное развитие личности без нарушения, без изъяна, без преступления, без измены дорогому и доброму — это и есть изначально заложенный идеал, та доминанта, которая определена Господом при сотворении природы.

Все выпуски программы Жизнь как служение

Радио ВЕРА из России на Кипре. Ο ραδιοφωνικός σταθμός ΠΙΣΤΗ απο την Ρωσία στην Κύπρο (08.12.2025)

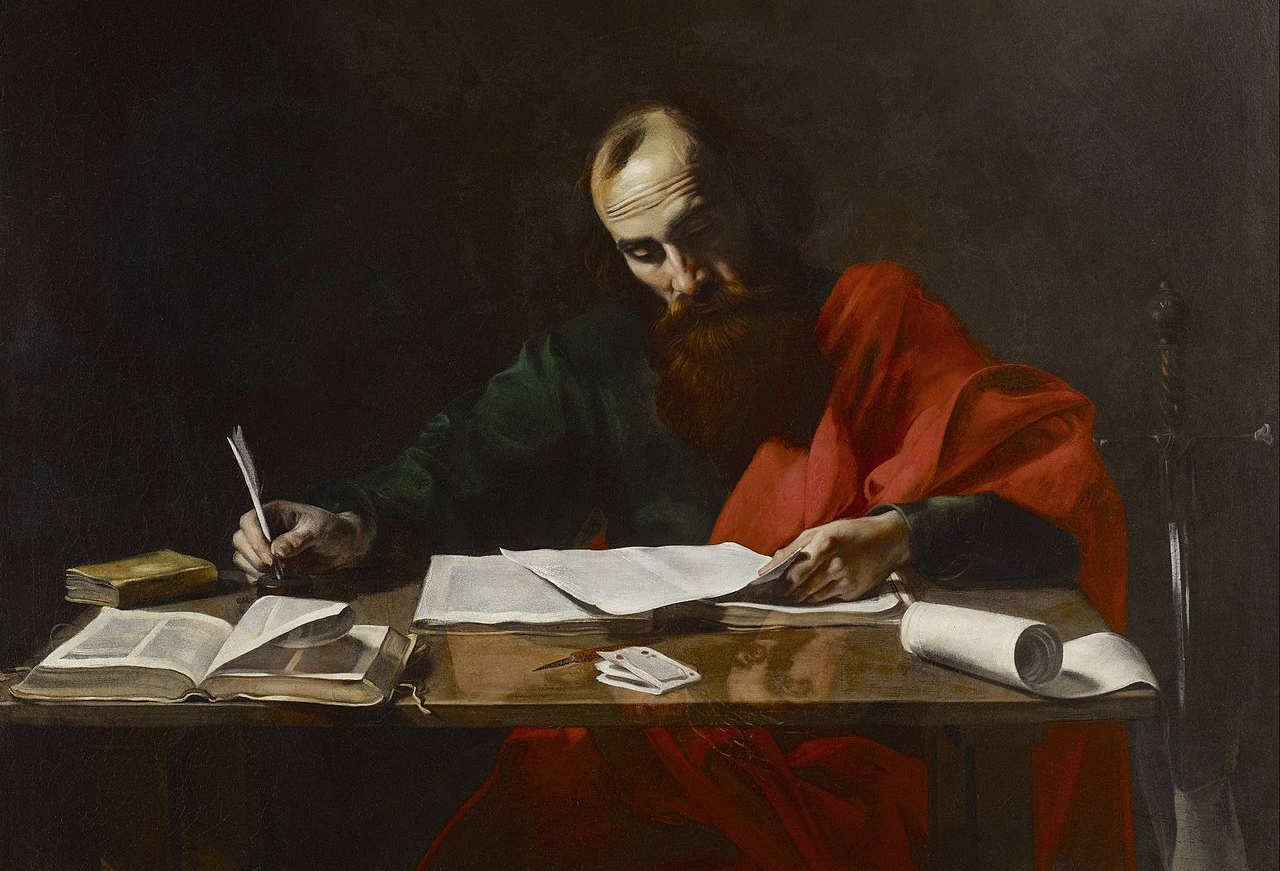

Первое послание к Тимофею святого апостола Павла

1 Тим., 285 зач. (от полу́), V, 1-10.

Комментирует священник Дмитрий Барицкий.

Родитель несёт ответственность за своего ребёнка. Начальник — за своего подчинённого. До какой степени эта ответственность распространяется? Когда следует учить и наставлять, а когда стоит остановиться и не лезть к человеку со своим наставлениями? Определённый ответ на этот вопрос можно увидеть в отрывке из 5-й главы 1-го послания апостола Павла к Тимофею, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.

Глава 5.

1 Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших, как братьев;

2 стариц, как матерей; молодых, как сестер, со всякою чистотою.

3 Вдовиц почитай, истинных вдовиц.

4 Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу.

5 Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь;

6 а сластолюбивая заживо умерла.

7 И сие внушай им, чтобы были беспорочны.

8 Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного.

9 Вдовица должна быть избираема не менее, как шестидесятилетняя, бывшая женою одного мужа,

10 известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу.

Те рекомендации, который мы услышали в только что прозвучавшем отрывке, адресованы апостолу Тимофею. Он был учеником Павла и епископом города Эфес. В христианской Церкви это самая высокая степень священнического служения. Слово «епископ» с греческого языка переводится как надзиратель. И это не случайно. Епископ — глава церковной области, которая называется епархия. В подчинении у него находятся простые священники и другие служители. Главная функция епископа — следить за порядком в тех церковных общинах, которые находятся под его присмотром.

Из слов апостола Павла следует, что власть, сосредоточенная в руках Тимофея, это не просто власть административная. Он должен следить не просто за внешней дисциплиной. Ему необходимо заботиться о нравственной чистоте своих подопечных, а также уделять внимание их духовной жизни. Таким образом он должен увещевать мужчин и женщин, старших, ровесников и младших, тех, кто имеет семью, и кто её потерял. В частности то, какого рода должна быть эта забота, хорошо видно из советов, которые Павел даёт Тимофею относительно вдовиц. Тимофей должен внушать им заботится о своих домашних, о своих детях и внуках, а также должен наставлять вести непорочную жизнь и пребывать в непрестанных молитвах.

Согласитесь, это всё очень личные, даже интимные сферы жизни. А потому Тимофею следовало быть очень деликатным и предусмотрительным. И Павел напоминает ему об этом. В самом начале прозвучавшего отрывка он говорит, что увещевать необходимо без укора. Не укоряй. Рекомендация краткая, но очень ёмкая. Но как же это возможно, если речь идёт о замечаниях? Ведь замечания — это уже есть и укор, и упрёк. Святитель Иоанн Златоуст очень хорошо это поясняет: «По самому существу дела... выслушивать замечания, тягостно, — и в особенности, когда это случается с престарелым человеком; а если (замечания делаются) к тому же юношею, то это становится втройне безрассудным». А потому любое обличение «нужно смягчать кротостью и дружелюбием», — рекомендует святитель Иоанн. Иными словами, замечание превращается в укор и упрёк лишь тогда, когда мы находимся в определённом внутреннем расположении. Когда в нас живёт дух раздражения, неприязни, враждебности, подозрительности, превозношения, глупости. И, напротив, когда у нас на сердце чисто и светло, когда мы дружелюбно настроены по отношению к человеку, когда в нас нет страха, подозрительности и неприязни, человек может принять от нас даже неприятное замечание. Безусловно, все мы с вами обращаем внимание на слова. Но в ещё большей степени мы ощущаем то, с каким настроением эти слова сказаны. А потому все рекомендации апостола Павла требовали от Тимофея очень внимательного отношения к себе. Он сам был должен вести духовную жизнь и быть примером чистоты жизни.

Тимофей был большим начальником. Не все из нас администраторы подобного уровня. Однако у каждого из нас есть своя, пусть и небольшая, епархия, в которой мы являемся епископом. Например, это наша семья или тот небольшой коллектив, за который мы несём ответственность. И если мы вдруг решили наставлять своих подопечных в их духовной жизни, если мы хотим учить их нравственности, мы всегда должны помнить, что речь идёт не об армейской дисциплине. Внутренний мир человека — это сфера очень чувствительная и ранимая. Здесь не может быть одного устава на всех. Всё очень индивидуально и уникально. Если мы этого не учитываем, то наше руководство напоминает поведение слона в посудной лавке. Наши даже очень правильные слова приносят человеку боль, оставляют на его сердце едкую горечь, наносят тяжёлую рану. А потому нам следует быть очень внимательными к себе и к тому, в каком состоянии находится наше собственное сердце. Ведь погружаться в душу другого человека мы можем лишь в той степени, в какой внутри нас живёт дух кротости и дружелюбия.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Псалом 27. Богослужебные чтения

Как научиться слышать, что Бог хочет мне сказать? Ответ на этот вопрос находим в 27-м псалме пророка и царя Давида, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.

Псалом 27.

Псалом Давида.

1 К тебе, Господи, взываю: твердыня моя! не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоём я не уподобился нисходящим в могилу.

2 Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему.

3 Не погуби меня с нечестивыми и с делающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло.

4 Воздай им по делам их, по злым поступкам их; по делам рук их воздай им, отдай им заслуженное ими.

5 За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их.

6 Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих.

7 Господь — крепость моя и щит мой; на Него уповало сердце моё, и Он помог мне, и возрадовалось сердце моё; и я прославлю Его песнью моею.

8 Господь — крепость народа Своего и спасительная защита помазанника Своего.

9 Спаси народ Твой и благослови наследие Твоё; паси их и возвышай их во веки!

Мы живём в мире звуков. Однако не все из них мы воспринимаем. Это очень хорошо заметно, когда учёные сравнивают слуховое восприятие человека и животного. Так, например, дельфины, киты и летучие мыши, чтобы ориентироваться в пространстве, посылают впереди себя ультразвук. Это звук на очень высокой частоте. Он служит для этих животных чем-то вроде радара. Отражаясь от предметов, звук возвращается к ним, предупреждая о препятствиях. У слонов всё наоборот. Они способны слышать инфразвук. Это звук на очень низкой частоте, который помогает им слышать рокот других слонов за многие километры от них. У нас с вами свой звуковой диапазон. Мы не слышим слишком высокие звуки и слишком низкие. Поэтому от нас закрыт целый мир.

Писание утверждает, что Бог тоже способен издавать звуки. У Бога есть Своя частота звучания, Свой диапазон. Если мы внимательно будем читать Ветхий Завет, то увидим, что Бог зачастую открывается Израилю не в образе, а в голосе. Пророки слышат именно глас Божий. Поэтому и ветхозаветный символ веры звучит так: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть». Бог взывает к слуху людей, а не к другим чувствам. Кроме того, сам мир творится при помощи Слова. Под Словом христианская традиция понимает Второе лицо Пресвятой Троицы. Это Сам Бог, который стал человеком.

В только что прозвучавшем псалме псалмопевец также уделяет внимание голосу и слуху. «Не будь безмо́лвен для меня́, — просит он, — услы́шь го́лос моле́ний мои́х». Очевидно, что не о физическом слухе говорит псалмопевец. Чтобы найти и подключиться к частотному диапазону Творца, необходимо развивать духовный слух. И в 27-м псалме мы находим конкретную рекомендацию, как именно это необходимо делать. По словам псалмопевца, нечестивые люди будут наказаны «за то, что они́ невнима́тельны к де́йствиям Го́спода и к де́лу рук Его́». Вот и рецепт. Бога услышит тот, кто приучит себя видеть то, как Он действует в этом мире.

Перед нами призыв понуждать себя всматриваться и в то, что нас окружает, и в собственную душу. Но когда я делаю всё набегу, когда я в постоянной суете, у меня вряд ли это получится. Поэтому важная духовная задача, которую мы обязаны решить, если хотим общения с Творцом, — это научиться останавливаться. Причём не только физически. Но ещё и останавливать свои мысли и свои чувства. Научиться просто быть в молчании. Сидеть при этом или лежать, или стоять — это не так важно. Главное — слушать, смотреть, осязать, обонять, пока шум не уйдёт. Откройте православный молитвослов. В начале утренних молитв там прямой призыв к такой остановке. Там написано: «Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным: Бо́же, ми́лостив бу́ди мне гре́шному». Только с такой остановки может начаться разговор с Богом.

Если будем усердны на этом пути, то пройдёт не так много времени, и мы ощутим, что звук, который издаёт Господь, никогда не прекращается. Это особая духовная вибрация, которая есть в нашем мире от начала веков. Это фон нашей жизни. Этим звуком наполнена вся Вселенная. Как прекрасно об этом говорится в одном из псалмов: «Словом Господним небеса утверждены и Духом уст Его вся сила их».