Фото: Hans-Jurgen Mager /Unsplash

Летом 2021 года, легендарному — уж поверьте на слово — сибирскому филологу, литературоведу-историку, книжнику и любимому несколькими поколениями студентов педагогу — Василию Прокопьевичу Трушкину — исполнилось бы сто лет.

Пятьдесят из них он проработал в одном-единственном месте — в Иркутском госуниверситете, на стене которого — мемориальная доска в его честь.

Литературная Сибирь, друзья мои, хорошо помнит этого чудесного человека и учёного (Василия Прокопьевича не стало в 1996-м) с конца 1950-х годов...

Удивительно мне было узнать, что в литературном кружке, которым Трушкин когда-то руководил, начинали два выдающихся сибирских литератора — Распутин и Вампилов. Будущий гениальный драматург надписал учителю свой первый сборник такими словами: «...Это Вы приметили меня, наставили, подстрекали писать. Теперь (хотите — не хотите) примите эти опыты вместе с искренним раскаянием в моем шалопайстве...» Впереди у Вампилова были пьесы «Старший сын», «Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске»... Летом 1971-го, за год до нелепой гибели в водах Байкала, он произнёс своё доброе слово о любимом наставнике на праздновании юбилея Трушкина. А потом тридцатитрёхлетний Саня Вампилов отправился к учителю в гости... Сохранилась уникальная архивная запись воспоминаний Василия Прокопьевича о той домашней встрече:

«...А после этого он пошёл ко мне, ночевал у меня. Ночью, где-то в два, в три часа, попросил гитару, пел песни на слова Николая Рубцова, — они, оказывается, были хорошими такими друзьями... И у меня есть ещё... Вот, я, много лет, — если интересный литератор встретится — я его прошу оставить свои записи; у меня такая есть типа „Чукоккалы“ (как у Корнея Чуковского), и у меня такая же книжечка есть, где я собираю писательские автографы. И Санин там, значит, есть у меня автограф. Там написано так: „Как я радовался и как я страдал на Вашем юбилее...“ Почему „страдал“, спрашивается?

Дело в том, что в это время я был один, у меня погибла жена за год до этого, очень трагически... И Саня в этой фразе — выразил...»

Из аудиоприложения к сборнику «Василий Трушкин. Друзья мои... Дневники 1937 — 1964 годов. Очерки и статьи. Воспоминания об учёном». Издатель Геннадий Сапронов. 2001-й год.

Честный, талантливый, работящий и добрый человек не умеет думать о себе в категориях, обозначаемых словами «подвижничество» или «служение».

Но нам с вами узнавать о таких людях, надеюсь, должно и нужно. Начиная становиться учёным, Трушкин вполне мог отдать свой филологический дар и трудолюбие какому-нибудь крупному, «центровому» имени... Но — нет: он решил посвятить жизнь литературе Сибири. И она этого, как я теперь знаю, не забыла. Но начинал Василий Прокопьевич как подлинный миссионер-просветитель.

«Наверно сработало глубокое такое убеждение, что огромный пласт духовной культуры, который — годами, может быть, десятилетиями, а, может быть, столетиями — формировался на просторах России-матушки, он остался для многих неизвестным. Надо было его как-то поднять. ...Ну нет литературы, которая бы состояла из одних гигантов, понимаете?.. Чехов как-то говорил, что армии не существует без солдат, она не может держаться на одних генералах. Так и литература... Я тогда думаю: а я возьму всю Сибирь — от Урала до Тихого океана. Я так и сделал: я написал диссертацию, она у меня получилась — три больших „кирпича“, по 500-600 страниц в каждом томе. Назывались они так: „Литературное движение Сибири в 1900 — 1930 годы“...»

Свою автобиографию, больше напоминающую эссе или мемуары, Василий Прокопьевич Трушкин, чей голос мы сейчас слушали, — завершил словами нежно любимого им Евгения Баратынского: «Мой дар убог, и голос мой не громок, / Но я живу, и на земли мо / Кому-нибудь любезно бытиё...»

Все выпуски программы Закладка Павла Крючкова

Свято-Спиридоньевская богадельня — дом для пожилых и одиноких людей

Свято-Спиридоньевская богадельня в Москве — один из проектов православной службы помощи «Милосердие». Сегодня здесь живут 20 человек. Это одинокие бабушки и дедушки, люди с инвалидностью, которым требуется круглосуточный уход.

Каждое утро в богадельне начинается по своим правилам. Пока насельники приюта ещё спят, сёстры становятся на утреннюю молитву, а потом будят подопечных. Впереди много забот: измерить давление и пульс, отвезти в душ, переодеть, причесать. За завтраком кто-то может есть сам, кого-то нужно кормить. Сёстры помогают и с этим.

Елена Львовна в приюте почти 10 лет. Её тело полностью неподвижно. Но сёстры возят женщину на большой высокой кровати на прогулку. Елена Львовна любит поговорить, а когда-то поступила сюда после инсульта и несколько лет молчала.

Пока подопечные отдыхают или гуляют, сёстры занимаются стиркой и уборкой. Вечером — снова гигиенические и медицинские процедуры. А ещё надо заполнить дневники: как прошёл день подопечных, каким были их настроение и самочувствие. В 20:00 — время сдавать смену. 12 часов на ногах. Сёстры признаются, что работа напряжённая, но многие чувствуют в этом своё призвание.

Чтобы забота и уход за одинокими и пожилыми людьми продолжалась, поддержать приют можно на сайте службы помощи «Милосердие».

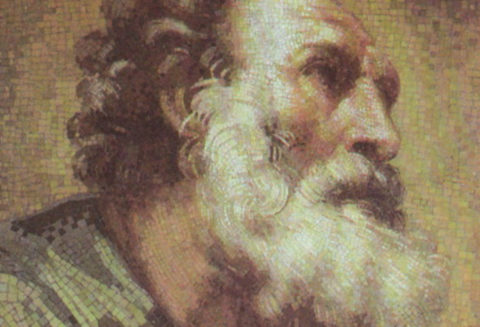

«Византия в эпоху Македонской династии». Дмитрий Казанцев

Гостем программы «Светлый вечер» был кандидат юридических наук, специалист по истории и культуре Византии Дмитрий Казанцев.

Разговор шел о последних веках существования Византии, о государственной и церковной сторонах жизни в Империи в этот период, а также о взаимоотношениях с Русью.

Этой программой мы завершаем цикл из пяти бесед об истории Византии, в частности о государственном и церковном ее аспектах.

Первая беседа с Дмитрием Казанцевым была посвящена формированию государственного и церковного управления в Византии (эфир 26.01.2026).

Вторая беседа с Дмитрием Казанцевым была посвящена истории Византии от Константина Великого до императора Юстиниана (эфир 27.01.2026).

Третья беседа с Дмитрием Казанцевым была посвящена истории Византии от императора Юстиниана до иконоборчества (эфир 28.01.2026).

Четвертая беседа с Дмитрием Казанцевым была посвящена истории Византии в эпоху Македонской династии (эфир 29.01.2026)

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

Светлый вечер с Владимиром Легойдой

Гость программы — Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты РФ.

Темы беседы:

— Память о снятии блокады Ленинграда, о других важных исторических событиях и о гонениях на Церковь;

— XXXIV Международные Рождественские образовательные чтения;

— Обращение Святейшего Патриарха Кирилла на Рождественских чтениях;

— Выступление Святейшего Патриарха Кирилла в Совете Федерации;

— Сознание и искусственный интеллект;

— Переход от взаимодействия человек-человек ко взаимодействию человек-искусственный интеллект.

Ведущие: Константин Мацан, Марина Борисова

Все выпуски программы Светлый вечер

- «Византия в эпоху Македонской династии». Дмитрий Казанцев

- Светлый вечер с Владимиром Легойдой

- «Византия в эпоху Македонской династии». Дмитрий Казанцев

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов