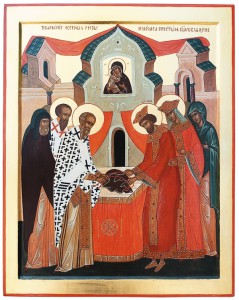

Положение честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Часть 1.

Положение честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Часть 1.

В пятом веке, во время правления византийского императора Льва Великого, некие братья Гальбий и Кандид, приближенные царя, отправились в паломничество из Константинополя в Палестину. В небольшом селении неподалеку от Назарета они остановились на ночлег в доме престарелой еврейки. Внимание паломников привлекли зажженные свечи и постоянно курящийся фимиам, они поинтересовались – наверное, в доме находится какая-то святыня? Женщина долго не хотела отвечать, но после неотступных просьб рассказала, что хранит Ризу Богородицы, от которой происходят чудеса и исцеления. Пресвятая Дева пред Успением подарила одну из Своих одежд благочестивой девице-еврейке, завещав ей передать ее перед смертью также девице из этого рода. Так, от поколения к поколению, Риза Богоматери сохранялась в этой семье. Драгоценный ковчег со священной Ризой был перевезен в Константинополь. Святой Геннадий, Патриарх Цареградский и император Лев, узнав о священной находке, убедились в нетленности святой Ризы Богородицы и с трепетом приложились к ней. Во Влахерне, на берегу моря, был воздвигнут храм в честь Богоматери, в который святитель Геннадий с подобающим торжеством перенес священную Ризу. После пожара 1434 года, уничтожившего Влахернскую церковь, местонахождение Ризы теряется. Известно лишь о нахождении её частиц в России в Ковчеге Дионисия, в Латеранской базилике Рима, во Влахернской церкви в Зугдиди и ряде других мест.

Положение честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Часть 2.

Риза Пресвятой Богородицы, десять веков хранившаяся во Влахернском храме в Константинополе, много раз спасала город. Особенно знаменательны для нас события 860 года, тесно связанные с историей Русской Церкви. Русский флот князя Аскольда вошел в бухту Золотой Рог и угрожал Константинополю. Опасность возрастала с каждым часом. В этих условиях было принято решение спасать церковные святыни, и прежде всего - святую Ризу Богородицы. Святую Ризу Богоматери, взятую из Влахернского храма, с крестным ходом обнесли вокруг городских стен, а затем перенесли в центр Царьграда, в храм Святой Софии. Аскольд, заключив почетное перемирие, снял осаду Константинополя. А через несколько месяцев русские послы прибыли в Константинополь для заключения договора «любви и мира», одним из условий которого стало Крещение Киевской Руси. В Киев с миссией были направлены святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Аскольд принял святое Крещение с именем Николай. В Киев был назначен митрополит Михаил, русская митрополия была внесена в списки епархий Константинопольского Патриархата. Праздник Положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне стал, таким образом, одновременно праздником канонического основания Русской Православной митрополии в Киеве.

15 февраля. Об истории Софийского собора в Новгороде

Сегодня 15 февраля. В этот день в 1045 году началось строительство Софийского собора в Новгороде.

Об истории собора — пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.

Софийские соборы возникают и в Киеве, и в Великом Новгороде. В самом начале крещения нашей большой страны примерно одновременно возникают эти два замечательнейших Софийских собора. И Софийский собор в Новгороде построен в 1045-1050 годах, то есть буквально за пять лет, в середине XI века, по заказу новгородского князя Владимира, сына Ярослава Мудрова. И первоначально храм строили византийские мастера, и к работе уже позднее подключились местные умельцы, поскольку климат Новгородчины, конечно же, диктовал определенные свои условия, которые были неизвестны византийцам до такой степени. И, конечно, они пользовались помощью местных мастеров в том, чтобы адаптировать архитектурные и строительные решения к условиям местного климата и местной почвы, и вообще к тем условиям, в которых собор этот будет существовать. Этот собор стал первым каменным храмом Северной Руси, он сменил деревянную 13-главую церковь, которая существовала до этого. Он служил в XI-XII веках княжеской усыпальницей, а затем местом захоронения новгородских владык. На протяжении веков, конечно, несколько раз он разрушался, подвергался пожарам, перестройкам. Очень сильно пострадал, кстати, в XX веке, во время Великой Отечественной войны, когда оккупанты беспощадно совершенно грабили собор и разрушали его внутреннее убранство. И возвращен он церковью был только в 1991 году. Это символ нашей глубокой веры, это исторический памятник связи нашей культуры с византийской великой культурой своего времени. Это домонгольский, как принято говорить у историков, образец архитектуры церковной. Это та особая нить, которая связывает через глубины истории нашу современную православную церковь с матерью церковью в самых древних времен, со времен Крещения Руси.

Все выпуски программы Актуальная тема

15 февраля. О подвиге наших соотечественников за рубежом

Сегодня 15 февраля. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

О подвиге наших соотечественников за рубежом — настоятель подворья Троице-Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов.

У каждого от Бога в жизни своё предназначение. Есть люди, которые предназначены послужить Богу в защите нашего Отечества, находясь за рубежом. Служение таких людей бывает разным. И на самом деле очень часто судят о нас по тем людям, которые живут за рубежом и являют собой лицо нашего Отечества. Или хорошо, или плохо. Поэтому те люди, которые трудятся там, которые раскрывают свои таланты и свои способности, они таким образом, защищая наше Отечество, защищают его от пагубного неправильного мнения и пагубного неправильного какого-то слова, которое обращено против нас, которое часто вызывает и войны, и бедствия, и страшные последствия. Поэтому иногда такой один человек может защитить наше Отечество, показывая пример доброго, порядочного человека. И по нему будет судить о всех нас. И дай Бог здоровья тем людям, которые стараются этот долг выполнять достойно. Служения нашему Отечеству за рубежом бывают разным, даже военным. И люди погибают там. И, конечно же, мы должны помнить о них и молиться за них. Пусть Господь упокоит их душу.

Все выпуски программы Актуальная тема

15 февраля. О духовном смысле праздника Сретения Господня

Сегодня 15 февраля. Сретение Господне.

О духовном смысле праздника — настоятель храма блаженной Ксении Петербургской города Казани священник Александр Ермолин.

Сретение Господне — один из известных православных праздников. И нужно задуматься о том, что не случайно в самом названии скрывается слово «встреча». Сретение — это что? Это встреча Ветхого и Нового Завета. Мы вспоминаем, как Бога-младенца Христа принесли в храм. Но для нас с вами это не просто одно из событий священной истории, это еще и важнейший момент, когда встречается Ветхий Завет и Новый Завет, когда сам Господь воплоти приходит на землю ради нас людей и ради нашего сами спасения. И в этот день, как никогда, важно поставить перед собой очень честный и очень правильный вопрос. А в моей душе происходит встреча с Богом или нет? Ветхий человек, который был во мне, он умер в таинстве крещения, и умер он от духовной жизни, и родился новый человек или нет? И вот в этот прекрасный праздник очень хочется пожелать нам с вами, чтобы мы могли бы заглянуть в свое собственное сердце и жить так, чтобы в этом сердце обязательно случилась бы встреча с Богом, то есть Сретеньем.

Все выпуски программы Актуальная тема