— Дядя Андрей, ты видел раньше вот эту картину? «Крестьянский мальчик» Николая Чехова.

— Да, Паша, видел. Я много раз бывал здесь, в Таганрогском художественном музее.

— А я впервые. И очень меня это произведение тронуло! Хотя, казалось бы, что особенного? Изображение крестьянского мальчика на холсте тридцать на сорок сантиметров. Курносый профиль, ухо, как пельмень, круглый подбородок. Светло-рыжие волосы торчат из-под нелепой фуражки.

— Ну, нелепым высокий картуз с козырьком кажется только на взгляд из двадцать первого века. А в 1881 году, когда создавалась картина, это была модная вещица. Полагаю, художник свой головной убор надел мальчишке на голову, чтобы его развеселить.

— И не получилось! Ребёнок не по-детски серьёзен. Пухлые губы сосредоточенно поджаты, брови удивлённо приподняты. И взгляд печальный.

— Усталый.

— О чём и речь! Юному герою картины несладко приходится. И так жаль мальчишку! Подобное чувство я испытывал, когда читал рассказ Антона Чехова «Ванька» о таком же вот несчастном подростке, который живёт у чужих людей и страдает. Писатель, кстати, не родственник художнику Николаю Чехову?

— Родной брат. Всего у Чеховых было семеро детей. Николай родился вторым, Антон третьим. Они выросли здесь, в Таганроге. А в 1876 году семейство перебралось в Москву. Восемнадцатилетний Николай к этому времени поступил в столичное училище живописи, ваяния и зодчества.

— А Антон?

— А Антон в свои шестнадцать остался в Таганроге один, доучиваться в гимназии. Чтобы прокормиться, продавал вещи, подрабатывал репетитором.

— А родители ему не помогали?

— Не было возможности. Глава семьи, Павел Егорович, был из крепостных, смог стать купцом второй гильдии, но разорился. И в столице переселенцы бедствовали. Тогда их очень выручал художественный дар Николая. Он много рисовал за деньги, чтобы прокормить родных. Заказчики отмечали его талант писать портреты, передавать характер человека, настроение, боль и радость.

— Потому и смог Николай Чехов так точно проиллюстрировать рассказ своего брата.

— Картина «Крестьянский мальчик» — вовсе не иллюстрация. Историю Ваньки Жукова Антон Павлович написал через пять лет после того, как Николай Павлович создал своё полотно. Это общественное мнение связало воедино проникновенные произведения братьев. И даже на некоторых выставках в конце девятнадцатого, начале двадцатого века портрет экспонировался под названием «Ванька Жуков».

— И это неудивительно! Картина и рассказ — как две части единого целого.

— Пожалуй! Николай и Антон Чеховы обладали особым даром сострадания. В своём творчестве они призывали людей относиться друг к другу внимательней и милосердней. Именно это роднит картину «Крестьянский мальчик» с рассказом «Ванька».

Картину Николая Чехова «Крестьянский мальчик» можно увидеть в Таганрогском художественном музее.

Все выпуски программы: Краски России

«Храм в селе Еськи». Инна Лобачева

У нас в студии была руководитель общественной организации «Сельская церковь» Инна Лобачёва.

Разговор шел об истории Богоявленского храма в селе Еськи Тверской области и о том, как он возрождается сегодня, а также о документальном фильме «К воскресению», посвященном селу Еськи.

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

«Вера и дело». Татьяна Славко

В программе «Светлый вечер» — кризисный психолог, коуч, председатель отделения «Опоры России» города Видное и владелец арт-пространства «Три руки» Татьяна Славко.

Гостья рассказывает о тяжёлой болезни и о том, как в этот период произошёл её осознанный приход к вере. Она вспоминает, что именно в больнице впервые по-настоящему обратилась к Богу с простой молитвой: «Господи, покажи мне мой путь». В разговоре звучит мысль о том, что, когда человек оказывается на грани жизни и смерти, особенно ясно понимается ценность отношений, любви и простого человеческого тепла.

Отдельная тема — проживание кризиса. Татьяна делится личным опытом того, как важно найти внутреннюю позицию, которая помогает выдержать тяжёлый период: в её случае таким ресурсом стали юмор во время лечения и молитва.

Разговор идет о христианском осмыслении коучинга, о честности в предпринимательстве и о «базовых настройках» человека, которые помогают понять своё предназначение.

Ведущая программы: кандидат экономических наук Мария Сушенцова

Все выпуски программы Вера и дело

Музей Русского Афона. Святой Преподобный Аристоклий Афонский Старец Московский

Отношения Российского Государства и Святой горы Афон известны издревле. Еще Царь Иоанн Грозный отправлял святогорцам шкурки белок для кисточек иконописцев. А в середине XIX века, когда Свято-Пантелеймонов монастырь стал по-настоящему русским, благодаря замечательным подвижникам, иеросхимонаху Иерониму Соломенцову, духовнику обители, и игумену монастыря схиархимандриту Макарию Сушкину, старцы отправили для сбора пожертвований в Россию иеромонаха Арсения Минина. Этот деятельный талантливый человек создал в Москве на Никольской улице рядом с Богоявленским монастырем первое Афонское подворье. Эта маленькая часовня не вмещала всех желающих приложиться к афонским святыням, и уже через 10 лет, на Лубянской площади, рядом с Владимирскими воротами Китайгородской стены, была возведена величественная часовня, посвященная святому Великомученику и Целителю Пантелеймону. Третье место для Афонского подворья было подарено монахам — афонитам благочестивой купеческой вдовой, ставшей впоследствии монахиней, Акилиной Смирновой, на Полянке. Но в бывшей усадьбе не было храма. Святогорцы, приезжавшие в Москву подлечиться, потрудиться над изданием книг, собрать пожертвования, ходили молиться и служить в храмы, расположенные в Замоскворечье. Один из них, — храм Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе. И вот на Полянке, трудами настоятеля Афонского подворья иеросхимонаха Аристоклия Амвросиева в начале XX века было построено новое здание, с домовым храмом, в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница». В наши дни в этом здании создан прекрасный «Музей Русского Афона», куда мы с вами и приглашены. Старец Московский Аристоклий здесь жил, принимал людей, молился в этом храме, и упокоился в подклете этого здания. Об этом удивительном святом, преподобном Аристоклии Афонском, о его молитвах, чудесах и наставлениях, о его прославлении, наша программа.

со Святой горы Афон

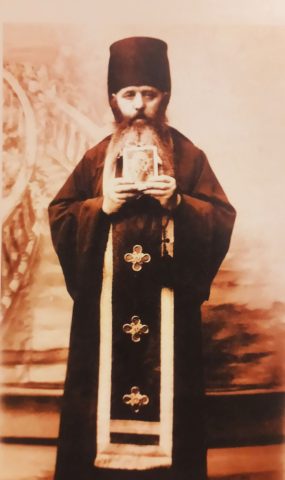

Преподобный Аристоклий Афонский

Святой Преподобный Аристоклий Афонский

Фотографии предоставлены «Музеем Русского Афона» Афонского подворья в Москве.

Все выпуски программы Места и люди