«Донна Элена. Бразильянка из Санкт-Петербурга. Апостол, ниспосланный нам из русского поднебесья. Конструктор детских душ...» Такими словами бразильский журналист и писатель Отто Лара Резенде описал в середине ХХ века Елену Владимировну Антипову — педагога и специалиста по детской социальной и коррекционной психологии. Антипова первой в мире стала называть ребят с ограниченными возможностями «исключительными», а не «отсталыми». И сделала всё, чтобы в обществе изменилось отношение к таким детям.

Психологией 17-летняя Елена заинтересовалась в Париже. Девушка несколько лет жила в столице Франции, куда на лечение её привезла мать. Елена посещала занятия в Сорбоннском университете. Однажды она попала на лекцию знаменитого швейцарского психолога, доктора Эдуарда Клапареда. И вскоре стала одной из самых способных его студенток. Доктор даже предложил Елене работу в своей швейцарской клинике. Но девушке нужно было возвращаться в Россию. В 1916-м она приехала домой, и вскоре вышла замуж за писателя Виктора Ирецкого. А через год к власти пришли большевики. Многие представители творческих профессий тогда бежали за рубеж. Казалось бы — самое время и Елене вспомнить о предложении швейцарского доктора. Но ни Елена, ни её супруг не хотели покидать родную землю. Они остались в советской России. Елена стала работать психологом в исправительных детских учреждениях для беспризорников. Антипова как могла, обогревала своим душевным теплом несчастных, брошенных ребятишек, у которых семьи отобрала революция и гражданская война.

А в 1922-м трагедия пришла в семью женщины. Мужа Елены Владимировны арестовали и выслали за границу как неугодного советской власти. Куда только Елена не писала письма, прошения, жалобы! Но не смогла добиться его возвращения. Оставалось одно — ехать следом за супругом. Так началась её вынужденная эмиграция. Антиповы осели в Швейцарии, где Елена начала работать со своим давним учителем, доктором Клапаредом, в его Институте детской психологии. В 1929-м году институт посетила делегация из Бразилии. Елене предложили контракт на работу в одной из школ города Белу-Оризонти. Антипова согласилась.

Первое, что поразило её в Бразилии — огромное количество бездомных, одиноких, брошенных детей. В Петербурге, охваченном войною и революцией, это было объяснимо. Но здесь не происходило таких социальных потрясений. Елена убедила городские власти Белу-Оризонти открыть специальную школу-интернат для беспризорников, детей из неблагополучных семей, а кроме того — детей, отстающих в развитии. Учреждение заработало в 1932-м году и получило название «Институт Песталоцци» — в честь знаменитого швейцарского педагога. Для подростков с уровнем развития малолетних детей Антипова подбирала занятия, которые максимально развивали их способности. Так, например, один из её учеников, 11-летний мальчик с речевым и зрительно-мото́рным отклонением, разговаривал как 4-летний малыш. При этом он знал буквы, но не мог писать. Тогда Елена Владимировна дала ему печатную машинку. И случилось чудо — мальчик научился печатать, и так смог выражать свои мысли и постепенно повышать интеллектуальный уровень. По настоянию Антиповой, в «Институте Песталоцци» ребятам преподавали и основы христианства. Специально для этого вместе с местным священником, падре Негромонте, Елена Владимировна разработала новый учебник, написанный максимально простым языком, доступным для особенных воспитанников школы. Дети искренне любили свою учительницу. «Она открывала нам те стороны нашей души, о которых мы даже не догадывались», — признавалась бывшая ученица Антиповой, Имэне Гимараэс.

В 1974-м президент Бразилии наградил Елену Антипову медалью «За заслуги в сфере образования». В том же году, в возрасте 79-ти лет, Елена Владимировна ушла из жизни. За три дня до своей кончины она написала в дневнике: «Сегодня по православному календарю — День Преображения Господня. Призвание преображает человека. Оно даёт ему силу и моральную стойкость, возвышает дух, приближает к Господу». В настоящее время в Бразилии продолжают работать учреждения, которые когда-то основала там Елена Антипова.

Все выпуски программы Жизнь как служение

«Необычный приход к вере»

В этом выпуске ведущие Радио ВЕРА Наталия Лангаммер, Кира Лаврентьева, Марина Борисова, а также наш гость — клирик храма Введения во храм Пресвятой Богородицы в Вешняках священник Николай Катан — вспоминали личные истории о необычном или неожиданном приходе к вере.

Все выпуски программы Светлые истории

15 декабря. О борьбе со страстями

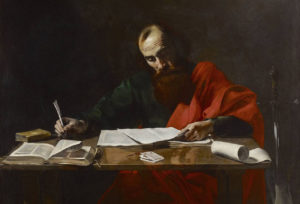

Во 2-й главе 2-го Послания апостола Павла к Тимофею есть слова: «Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца».

О борьбе со страстями — протоиерей Максим Первозванский.

Любовь, радость, мир, вера, правда противостоят тем самым юношеским похотям, похоти очей, похоти плоти и гордости житейской, противопоставляются тому, что, как правило, сопровождает грехи юности. Но мы прекрасно знаем, что речь идёт не только о юных, но и обо всех, может быть, немножко меняется соотношение между теми или иными похотями. То есть гордыня, властолюбие, тщеславие становятся, может быть, более ярко выраженными, чем блуд или сребролюбие, но при этом и блуд, и сребролюбие, и чревоугодие никуда от нас не деваются, и когда мы впадаем в эти самые страсти, мы теряем тот самый духовный плод, о котором пишет апостол Павел.

Все выпуски программы Актуальная тема

15 декабря. О подвиге Иессея, епископа Цилканского

Сегодня 15 декабря. День памяти преподобного Иессея, епископа Цилканского, жившего в шестом веке.

О его подвиге — священник Стахий Колотвин.

Среди преподобных ассирийских отцов 13 святых, которые спустя два века после равноапостольной Нины пришли заново просвещать Грузию, потому что народ погряз и в язычестве, и в суевериях, и в зороастрийском влиянии.

Особенно выделяются те святые, которые приняли епископский сан. В то время это не было связано с архиерейскими палатами, со служением в большом соборе, с прекрасным хором. А нужно было идти и свою собственную паству собирать, обращать из язычества.

И преподобный Иессей, епископ Цылканский, выбрал для себя чуть ли не самое сложное направление. Он пошёл на север Мцхеты, в сторону высоченных кавказских гор, в сторону Большого Кавказского хребта, где сейчас уже тоже множество храмов построено, и где тогда, даже во времена равноапостольной Нины, не было там слова Христова проповедано.

И, видя, что язычники считают, что силы природы обладают божественными какими-то свойствами, он показал им, что нет, это лишь творение, которым распоряжается Творец. И он показал и прославил силу Христову величайшим прижизненным чудом, что по его молитвам река горная поменяла своё течение и от языческих рощ потекла к храму в Цылкани, где и ныне почивают и прославляются чудесами его святые мощи.

Все выпуски программы Актуальная тема