Проект «Краски России» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

— Ну вот, Андрюша, мы с тобой и открыли дачный сезон! Как же хорошо за городом! Даже гроза меня не расстроила. Погромыхало немного, зато деревья и травы как будто улыбаются, умытые ливнем. Ещё прекраснее и ярче пахнет сирень. Птицы на все голоса радуются, что солнце снова показалось из-за туч...

— Аллочка, ты говоришь прямо как поэт!

— Это меня так свежий воздух окрыляет.

— Да, природа, обновлённая грозой, прекрасна! Недаром её так любили художники. И бросались к мольберту, чтобы запечатлеть особый, чудесный, мягкий свет, который приходит на смену ненастью. Подобные сюжеты можно встретить в творчестве многих живописцев.

— А у тебя, Андрей, есть любимая картина на эту тему?

— Что ж, пожалуй... Я как раз захватил с собой альбом с репродукциями художника Аристарха Лентулова... Так что сейчас, Аллочка, я тебе покажу одно из моих любимых полотен. Вот, посмотри, пожалуйста. Эта его работа 1923-го года. Она так и называется: «После грозы». Подлинник находится в Пензенском художественном музее имени Константина Савицкого.

— Даже по репродукции видно, какой потрясающий на картине свет! Лучи солнца пробиваются из-за туч и золотят кроны деревьев. В их листве ещё шумят капли дождя, но гроза уже отступила. И на фоне убегающих вдаль лиловых облаков тонкой свечой белеет церковь с высоким куполом.

— Знаешь, Аллочка, каждый раз, когда я смотрю на это полотно, я словно чувствую под ногами рыхлую от дождя землю, и траву́, согнувшуюся под тяжестью дождевых капель. Помнишь то засушливое лето, когда под Москвой загорелись торфяные болота?

— Ещё бы! Даже в городе стоял такой смог, что трудно было дышать.

— Мне тогда очень помогала эта картина. Я часто смотрел на неё, и как будто вдыхал воздух, напоённый дождём, слышал ворчание уходящей грозы. Не поверишь, но становилось легче!

— Верю, очень даже верю! Художник сумел создать потрясающий эффект присутствия. Кстати, как, ты сказал, его зовут?

— Аристарх Васильевич Лентулов. Он считается одним из основоположников русского авангарда в живописи. Был представителем художественного течения кубизма. И даже написал в этом своеобразном стиле Собор Василия Блаженного и кремлёвскую колокольню Ивана Великого.

— Кстати, Андрюша, а вот эта колокольня на картине, которая виднеется сквозь омытую дождём зелень — не Иван Великий, случайно? Очень похоже.

— Согласен, с первого взгляда можно так подумать. Но — нет, это не он.

— А какой же тогда храм запечатлел художник на своём полотне?

— Думаю, Аллочка, ты сама сейчас и ответишь на свой вопрос. Посмотри внимательно на купол.

— Смотрю... На нём, кажется, есть какие-то узоры. Как будто фигурная резьба. Если приглядеться, то он похож на корону... Или венец. Подожди, Андрей! Неужели это Знаменская церковь в Дубровицах?!

— Всё верно, Аллочка. Это именно она — знаменитая церковь с короной. Летом 1923 года Аристарх Васильевич Лентулов проехался по Подмосковью. Побывал, в том числе и в Дубровицах. Конечно, он не мог не запечатлеть на холсте живописные виды этого тихого уголка. И его главную достопримечательность и святыню — храм Знамения Пресвятой Богородицы.

— Вот, теперь мне даже странно, что я не сразу его узнала. Впрочем, это, наверное, потому что картина написана в особой технике, крупными, отрывистыми, густыми мазками. И нужно немного времени, чтобы настроиться на восприятие. Кстати, ты говорил, что Лентулов был кубистом. Но полотно, хоть и необычное, однако выполнено явно не в этом стиле.

— К 1923-му году, когда создавалась эта картина, Лентулов от кубизма уже отошёл. Картина «После грозы» написана в технике, близкой к французскому импрессионизму. Чистые и яркие краски, энергичные мазки. Детали сознательно проработаны нечётко, но при этом образы потрясающе глубоко передают атмосферу и настроение полотна.

— Ну конечно, импрессионизм! Я как только взглянула на картину, сразу подумала: есть в ней что-то от Клода Моне...

— В начале ХХ века Лентулов несколько лет провёл в Париже. Общался со многими известными мастерами, учился у них. При этом живопись его, в каком бы направлении он ни работал, всегда оставалась самобытной.

— Андрей, ты говорил, что Лентулов писал собор Василия Блаженного и кремлёвские храмы. И вот здесь, на картине «После грозы» — тоже храм. Интересно, да?

— Аристарх Васильевич был сыном сельского священника. И даже окончил Духовную семинарию. Но сам по духовной стезе не пошёл — почувствовал призвание к живописи. Однако любовь к храму Божьему осталась у Лентулова навсегда. Величественные соборы и маленькие церквушки, монастыри и колокольни можно увидеть едва ли не на каждом полотне художника.

— При этом творил он преимущественно в советское время...

— Да, такой вот парадокс.

— Уверена, картины Лентулова многим дарили тогда свет. И сегодня они продолжают это делать.

— О таланте Лентулова прекрасно сказал художник и критик Александр Бенуа: «Картины его поют и радуют душу». Коллеги называли Аристарха Васильевича художником солнца и радости.

— И ведь правда! Стоит только взглянуть на картину «После грозы». В ней с избытком и того, и другого.

— Конечно, лучше увидеть её в подлиннике, в Пензенском художественном музее имени Константина Савицкого. Кстати, Аллочка, посмотри — тучи совсем разошлись, солнце пригрело. Может быть, попьём чай в саду?

— Чудесная мысль. Там так теперь хорошо после грозы!

Картину Аристарха Лентулова «После грозы» можно увидеть в Пензенском художественном музее имени Константина Савицкого.

Все выпуски программы: Краски России

«Храм в селе Еськи». Инна Лобачева

У нас в студии была руководитель общественной организации «Сельская церковь» Инна Лобачёва.

Разговор шел об истории Богоявленского храма в селе Еськи Тверской области и о том, как он возрождается сегодня, а также о документальном фильме «К воскресению», посвященном селу Еськи.

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

«Вера и дело». Татьяна Славко

В программе «Светлый вечер» — кризисный психолог, коуч, председатель отделения «Опоры России» города Видное и владелец арт-пространства «Три руки» Татьяна Славко.

Гостья рассказывает о тяжёлой болезни и о том, как в этот период произошёл её осознанный приход к вере. Она вспоминает, что именно в больнице впервые по-настоящему обратилась к Богу с простой молитвой: «Господи, покажи мне мой путь». В разговоре звучит мысль о том, что, когда человек оказывается на грани жизни и смерти, особенно ясно понимается ценность отношений, любви и простого человеческого тепла.

Отдельная тема — проживание кризиса. Татьяна делится личным опытом того, как важно найти внутреннюю позицию, которая помогает выдержать тяжёлый период: в её случае таким ресурсом стали юмор во время лечения и молитва.

Разговор идет о христианском осмыслении коучинга, о честности в предпринимательстве и о «базовых настройках» человека, которые помогают понять своё предназначение.

Ведущая программы: кандидат экономических наук Мария Сушенцова

Все выпуски программы Вера и дело

Музей Русского Афона. Святой Преподобный Аристоклий Афонский Старец Московский

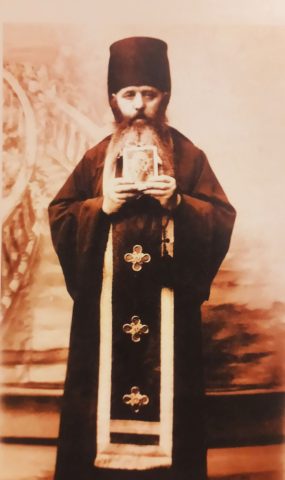

Отношения Российского Государства и Святой горы Афон известны издревле. Еще Царь Иоанн Грозный отправлял святогорцам шкурки белок для кисточек иконописцев. А в середине XIX века, когда Свято-Пантелеймонов монастырь стал по-настоящему русским, благодаря замечательным подвижникам, иеросхимонаху Иерониму Соломенцову, духовнику обители, и игумену монастыря схиархимандриту Макарию Сушкину, старцы отправили для сбора пожертвований в Россию иеромонаха Арсения Минина. Этот деятельный талантливый человек создал в Москве на Никольской улице рядом с Богоявленским монастырем первое Афонское подворье. Эта маленькая часовня не вмещала всех желающих приложиться к афонским святыням, и уже через 10 лет, на Лубянской площади, рядом с Владимирскими воротами Китайгородской стены, была возведена величественная часовня, посвященная святому Великомученику и Целителю Пантелеймону. Третье место для Афонского подворья было подарено монахам — афонитам благочестивой купеческой вдовой, ставшей впоследствии монахиней, Акилиной Смирновой, на Полянке. Но в бывшей усадьбе не было храма. Святогорцы, приезжавшие в Москву подлечиться, потрудиться над изданием книг, собрать пожертвования, ходили молиться и служить в храмы, расположенные в Замоскворечье. Один из них, — храм Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе. И вот на Полянке, трудами настоятеля Афонского подворья иеросхимонаха Аристоклия Амвросиева в начале XX века было построено новое здание, с домовым храмом, в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница». В наши дни в этом здании создан прекрасный «Музей Русского Афона», куда мы с вами и приглашены. Старец Московский Аристоклий здесь жил, принимал людей, молился в этом храме, и упокоился в подклете этого здания. Об этом удивительном святом, преподобном Аристоклии Афонском, о его молитвах, чудесах и наставлениях, о его прославлении, наша программа.

со Святой горы Афон

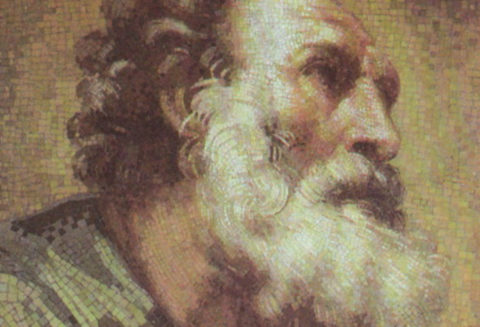

Преподобный Аристоклий Афонский

Святой Преподобный Аристоклий Афонский

Фотографии предоставлены «Музеем Русского Афона» Афонского подворья в Москве.

Все выпуски программы Места и люди