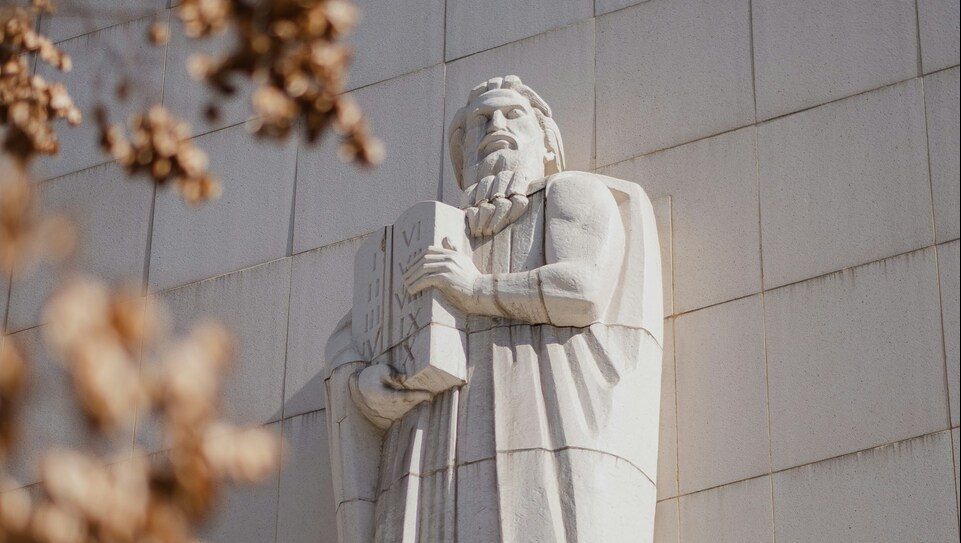

Фото: Levi Meir Clancy/Unsplash

Изложенная в Священном писании история израильского народа полна драматических моментов. Один из таких эпизодов — обретение десяти заповедей. В Книге Исход рассказано, как пророк Моисей взошел на гору Синай и получил от Бога две каменные доски — скрижали, на которых были изложены те самые предписания, что стали нравственной основой жизни на земле. Библия описывает, как происходило общение пророка со Творцом. Синай стоял в огне, окутанный густым дымом, земля дрожала, гремел гром, блистали молнии. Голос Создателя, покрывая шум разбушевавшейся стихии, произносил заповеди, а Его невидимый перст отображал их на камне.

Когда Моисей после сорокадневного пребывания на горе спустился со скрижалями в руках, он увидел, что народ, выведенный им из египетского плена, поклоняется идолу — золотому тельцу, забыв о Боге. Гнев охватил пророка при виде разнузданного языческого разгула, и он разбил о скалу каменные доски с заповедями. Когда же израильтяне покаялись, Господь повелел Моисею изготовить новые скрижали, и вновь нанес на них те же письмена. И воссозданные доски, и осколки разбитых стали святыней иудеев. В течение многих лет они хранились в специально созданном золочёном сундуке — Ковчеге Завета, который был центром сначала скинии — походного храма-шатра, а затем храма величественного, выстроенного царем Соломоном.

В шестом веке до Рождества Христова вавилонский царь Навуходоносор разрушил Иерусалим и Ковчег Завета был утрачен. Каменные доски с десятью заповедями также бесследно исчезли. Однако, современные американские ученые — профессор древнееврейского языка из Чикаго Джон Уолтон, религовед из штата Миссури Виктор Мэтьюз и профессор истории университета штата Висконсин Марк Чавалес, сопоставив данные целого ряда археологических исследований на Ближнем Востоке, предложили неожиданный ключ к прочтению библейского рассказа о скрижалях. Свою концепцию они опубликовали в 2005 году в научной работе с названием «Библейский культурно-исторический комментарий».

Комментарий эксперта:

До наших дней уцелело немало правовых материалов древнейших времен — это шумерские, вавилонские, хеттские, ассирийские своды законов. Из них особенно известен кодекс Хаммурапи — начертанный клинописью на стеле за несколько веков до событий Исхода, он был открыт французами в 1901 году на территории Персии. Кодекс Хаммурапи состоит главным образом из примерных решений различных проблем и конфликтов. Как и прочие языческие законодательства, он основан на прецедентном праве — предлагает наказания, предусмотренные за различные преступления, но не формулирует нравственные нормы и не указывает на недопустимость определенных поступков. Право, представленное в Десяти заповедях, называется аподиктическим — оно запрещает одни формы поведения и призывает к другим. Таких предписаний не встретишь ни в одном законе древнего Ближнего Востока. А вот международные договоры того времени, наоборот, изобилуют категорическими требованиями. То есть, сама аподиктическая форма Декалога определяет его не как правовой документ, не как закон, а как договор между Богом и человеком.

Из Библии известно, что Декалог и в первый, и во второй раз Господь начертал на двух досках. В связи с этим ученые издавна пытаются ответить на вопрос — скрижали дублировали одна другую, или же заповеди были распределены на них, по пять на каждой? Почётный профессор израильского университета Бар-Илана Мешулам Маргалиот, разделяя взгляды американских коллег на Декалог, как на образец договора, предлагает в поиске ответа на этот вопрос опираться также на археологические данные.

Комментарий эксперта:

Договоры на древнем Ближнем Востоке составлялись в двух экземплярах. В качестве самого известного примера здесь можно привести соглашение между египетским фараоном Рамзесом Вторым и царём хеттов Хаттусили Третьим — одна копия договора между этими правителями была обнаружена археологами на раскопках в Египте, а другая — в хеттском архиве в деревеньке Богазкёй на севере современной Турции. Логично предположить, что и Синайское соглашение между Богом и еврейским народом было продублировано на двух скрижалях, поскольку один его экземпляр предназначался Творцу, а второй — иудеям. Образец, принадлежащий Господу, мог быть помещен только в месте Его присутствия — в скинии, в Святом ковчеге. Но почему и вторая скрижаль хранилась там же? Здесь опять следует проанализировать практику заключения договоров на древнем Ближнем Востоке. Если соглашение принимали стороны с неравным статусом, например, правитель и вассал, то последний оставлял свою копию в храме своего бога — это считалось присягой, священной клятвой. Таким образом, помещая свой экземпляр договора с Создателем в скинии, евреи не только принимали данные Им заповеди, но присягали Ему на верность.

Гипотеза о Декалоге как договоре позволяет также объяснить причину, по которой Моисей разбил скрижали. На Ближнем Востоке существовала еще одна традиция — расторгая соглашение, и хетты, и шумеры, и ассирийцы разбивали таблички, чаще всего глиняные, на которых оно было составлено. Вероятнее всего, увидев горькую картину уклонения израильского народа в язычество, пророк, названный в Библии кротчайшим, не просто предался справедливому гневу, но, руководствуемый Духом Божиим, указал, что вершится трагедия — человек вновь теряет связь с Создателем, лишается завета с Ним. И потом, когда после покаяния договор с Богом был восстановлен, разбитые скрижали хранились в Ковчеге завета, как предостережение от измены Творцу.

Исследуя законы мира, в который был погружен богоизбранный израильский народ, ученые воссоздают, казалось бы, навсегда утраченные детали событий, происходивших десятки веков назад. И помогают своим современникам постигнуть глубины Священного Писания!

«Журнал от 09.05.2025». Алексей Соколов, Арсений Федоров

Каждую пятницу ведущие, друзья и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе.

В этот раз ведущие Константин Мацан и Наталия Лангаммер, а также Исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов и заместитель Главного редактора Радио ВЕРА Арсений Федоров вынесли на обсуждение темы, связанные с 80-летием победы в Великой Отечественной войне.

Ведущий: Константин Мацан, Наталия Лангаммер

Все выпуски программы Журнал

Единственная

В давние времена жили в деревушке две семьи. В одной был сын— звали его Шан, в другой — дочь по имени Мэйли, что значит «прекрасная слива». Дети дружили с малолетства, а когда выросли — полюбили друг друга и поклялись никогда в жизни не разлучаться.

Пошёл Шан в дом к любимой девушке свататься, но родители отказали юноше из-за его бедности. Хотелось им отдать дочь с выгодой, за Вана-богача.

Наступил день свадьбы. Громко заиграли трубы, носильщики подняли украшенный цветами свадебный паланкин и понесли Мэйли к дому жениха. Сидит она в паланкине, горько плачет. Полпути прошли, вдруг что-то зашумело, засвистело, поднялся сильный ветер, паланкин с невестой в воронку закрутило, и унесло неведомо куда.

Узнал об этом Шан и решил во что бы то ни стало найти Мэйли.

— Зачем тебе чужую невесту искать? Как бы самому не пропасть, — уговаривали его друзья, — В деревне и других красивых девушек много...

— Мэйли для меня — единственная, — сказал Шан, и отправился в дальний путь.

Много дорог он прошёл, но никто нигде не слышал о пропавшей девушке. Печаль одолела однажды юношу: сел он у дороги и заплакал.

Вдруг откуда ни возьмись явился перед ним белобородый старец.

— Отчего ты плачешь, юноша? Кто тебя обидел?

Рассказал ему Шан про свою печаль, а старец ему в ответ:

— Пойдем со мной. Я знаю, где она.

Шли они, шли, и повстречали ещё одного путника. Спрашивает его старец:

— Кто ты и куда путь держишь, юноша?

— Зовут меня Ван Лан, я ищу свою невесту, которая исчезла в день свадьбы.

— Идём с нами. Я знаю, где она, — сказал старец.

Пошли они дальше втроем: Шан, Ван Лан и белобородый незнакомец. Привёл старец юношей к большому дому и пригласил войти, чтобы немного подкрепиться и передохнуть.

Хозяйка дома для гостей богатый стол накрыла, усадила всех за стол, и говорит:

— Хочу я с вами заодно, юноши, об одном деле потолковать. Муж мой давно умер, живу я вдвоём с дочкой. Вот и решила я в дом зятя принять, чтобы кормил меня на старости лет. Кто из вас двоих хочет здесь остаться?

Вышла из-за ширмы девушка — нарядная, красивая как цветок ириса. Понравилась она сразу Ван Лану, да и богатый дом приглянулся.

— Я останусь, — обрадовался он. — Такая невеста мне подходит.

— А я должен свою Мэйли найти, — сказал Шан.

Говорит ему тогда белобородый старец:

— Иди домой, там тебя твоя невеста ждёт. Тысячи лет живу на земле, а всё никак не могу к человеческим слезам привыкнуть... Уж так она в паланкине слезами обливалась, что я её похитил, чтобы проверить, кто из вас её по-настоящему любит...

— Кто ты, дедушка? — спросил Шан.

Но волшебник ничего не ответил и исчез. Зато он помог соединиться двум любящим сердцам.

(по мотивам китайской сказки)

Все выпуски программы Пересказки

Псалом 124. Богослужебные чтения

Вы никогда не задумывались, почему горы — такие манящие? Причём любые: и совсем невысокие, до километра, и пятитысячники — не говоря уже о самых высоких, недостижимых для неподготовленного вершинах. Как сказал поэт, «Сколько слов и надежд, сколько песен и тем // Горы будят у нас — и зовут нас остаться!» 124-й псалом, который сегодня звучит в храмах за богослужением, многократно обращается именно к глубокой символичности гор для верующего человека. Давайте послушаем этот псалом.

Псалом 124.

Песнь восхождения.

1 Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется: пребывает вовек.

2 Горы окрест Иерусалима, а Господь окрест народа Своего отныне и вовек.

3 Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простёрли рук своих к беззаконию.

4 Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих;

5 а совращающихся на кривые пути свои да оставит Господь ходить с делающими беззаконие. Мир на Израиля!

Нет ничего удивительного в том, что уже на самой заре человечества гора воспринималась как особое, священное пространство, где происходит соприкосновение небесного и земного. На горе Синай Моисей получает от Бога заповеди; на горе Фавор преображается Христос перед учениками; да и про Олимп как не вспомнить.

Сама по себе гора очень многозначительна: с одной стороны, её огромное, мощное основание — «подошва» — придаёт ей устойчивость, непоколеблемость. С другой стороны, тонкая, словно игла, вершина, буквально впивается в небо. Тот, кто хотя бы раз в жизни стоял на такой вершине, никогда не забудет абсолютно ни с чем несравнимого ощущения одновременной устойчивости — и воздушности, невесомости — когда перед твоим взором открываются величественные горизонты.

Удивительная вещь: казалось бы, когда мы летим на самолёте, мы видим ещё более далёкий горизонт — а всё же это вообще не то: только стоя ногами на вершине, ты испытываешь исключительный, всеобъемлющий восторг особого предстояния перед бытием.

Для многих древних культур гора — это axis mundi, космическая ось мира, соединяющая высшие и низшие миры. И именно поэтому на вершинах гор строились храмы, организовывались те или иные святилища.

Если мы вспомним самые древние жертвенники, о которых повествует книга Бытия, — это тоже будут «микро-горы», сложенные из камней — на вершинах которых и совершались жертвоприношения.

Прозвучавший сейчас 124-й псалом ещё глубже развивает тему символизма горы: он говорит о том, что «надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется: пребывает вовек». Гора для верующего становится не только внешним образом духовного вдохновения, но и наглядным примером того, как может ощущать себя сам человек, когда его голова, его мысли — всё то, что и отличает его от животного, — устремлены к Небу. И неспроста греческое слово «ἄνθρωπος» — состоит из двух основ: ἄνω означает «вверх» и θρώσκω — «смотреть, устремляться, прыгать». Смотря на гору, мы словно бы снова и снова задаём себе вопрос: а есть ли во мне задор подняться на вершину — или я всего лишь хочу так и остаться распластанным у её подножия?..