В 15 километрах южнее Севастополя у небольшой уютной бухты, закрытой скалистыми горами, живописно раскинулся городок Балаклава.

История Балаклавы насчитывает около двух с половиной тысяч лет. У древнегреческих, древнеримских, а позже у византийских историков Балаклавская бухта упоминается как Гавань Символон – гавань символов, предзнаменований. О ней писали историки Страбон, Плиний Старший, Птолемей и многие другие.

Название города Балаклава переводится с тюркского, как «Рыбное гнездо».

В VII-VIII веках до Рождества Христова это была рыбацкая деревушка, населённая таврами. В 60-е годы первого века римские легионы под командованием легата Плавтия Сильвана разгромили тавро-скифское войско, осадившее Херсонес. Вскоре после этого римские гарнизоны были введены в Херсонес, появился военный лагерь и в бухте Символон. С этого времени начинается датировка найденных на территории Балаклавы монет – херсонесских и римских. Также археологи обнаружили несколько римских построек – одноэтажное девятикомнатное здание, которое было крыто черепицей с эмблемами легионов и храм Юпитера.

После того, как в середине 240-ых годов римские войска покидают Крым, город не пустеет. Греческое население остается в нем до 370-ых, до времени разорения Северного Причерноморья гуннами. Однако уже в начале VII века здесь фиксируется византийский поселок Ямболи.

В XIV веке, когда под ударами крестоносцев ослабла Византийская империя, контроль над торговыми путями в Черном море захватили итальянские купцы. Генуэзское поселение в Балаклавской бухте получило название Чембало. На горе был построен Город Святого Николая – административная часть крепости – и Город Святого Георгия, в котором жили простые горожане. Тогда же в городе была построена церковь, известная как храм Двенадцати апостолов, действующая и ныне.

В 1475 году весь Крым, в том числе и Чембало, был захвачен турками. Крепость переименовали в Балаклаву. В 1773 году произошел так называемый Балаклавский морской бой: два русских корабля одержали победу над четырьмя турецкими. В 1774 г. по Кючук-Кайнарджийскому миру турки покинули Балаклаву, их место заняли русские казаки.

В период Крымской войны 1853-56 годов, при осаде Севастополя, англичане избрали Балаклаву своей главной опорной базой. Британцы думали, что обосновались здесь надолго. Они провели первую в Крыму железную дорогу, построили набережную – она и сейчас главный променад города, несколько шоссейных дорог, магазины, гостиницы.

После войны, с конца XIX века Балаклава начала развиваться как курорт. Здесь строились дачи князей Юсупова, Гагарина, Апраксина, графа Нарышкина и других. В 1888 году была открыта грязелечебница,

в 1896-ом построена электростанция. В 1911 году в Балаклаве было четыре церкви, два земских и одно начальное сельское училище, почтовая станция, кинотеатр, больница, библиотека, клуб и даже драмтеатр.

С 1921 года Балаклава становится центром одноимённого района Крымской автономии. В связи с созданием Главной военно-морской базы Черноморского флота – Севастополя, с учетом военно-стратегического и географического положения, в 1957 году Балаклава вошла в состав города Севастополя.

О событиях Холодной войны в Балаклаве напоминают штольни подземного завода по ремонту подводных лодок, не имеющего аналогов в мире. В случае атомной угрозы в подземной гавани могла укрыться целая бригада субмарин, а также несколько тысяч человек. Сегодня здесь музей.

Балаклава привлекает множество туристов. Ежегодно здесь проходит международная парусная регата. У стен крепости проводятся рыцарские турниры. Любители дайвинга откроют для себя удивительный подводный мир этих мест. А ещё, здесь можно просто посидеть на скалах и, глядя на море, погрузиться в размышления о времени и истории.

14 декабря. О жизни по заповедям Божьим

В 6-й главе Евангелия от Луки есть слова: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними».

Об исполнении заповедей Божьих — протоиерей Константин Харитонов.

Каждый христианин должен исповедовать Христа, исполняя Его заповеди. Таким образом, мы проявляем любовь к Богу и любовь к ближнему. Бог направляет нас в правильное русло нашей любви.

К сожалению, поэтому происходит постоянная борьба — или с нашим человекоугодием, или с нашим самолюбием. Отсюда и бывает очень трудно иногда исполнить заповедь Божию. Но если мы откажемся от своего самолюбия, если мы не будем человекоугодничать (соответственно, опять же, тоже иногда это мы делаем ради своего же самолюбия, лицемерия или лукавства), если мы откажемся от этого гнилого состояния и пойдем по заповеди Божьей, то тогда мы сможем исполнить завет Божий о любви и к Богу, и к ближнему.

Все выпуски программы Актуальная тема

14 декабря. О том, что нам недостает

В 18-й главе Евангелия от Луки есть слова Христа, сказанные богатому юноше: «Одного недостает тебе: все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною».

О стремлении к совершенству — игумен Назарий Рыпин.

Господь говорит юноше (через него всем нам, безусловно), о том, что недостаточно внешнего исполнения заповедей Христовых, но нужно стремиться к внутреннему совершенству. Не случайно в другом месте другого евангелиста, там приводятся ещё другие слова: «Если хочешь быть совершенным, — говорит Христос, — то продай, что имеешь, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах». То есть речь о совершенстве.

Безусловно, это путь не многих, не всякий способен к такой высоте, но мы должны знать о том, что такая высота есть, стремиться к ней и, по крайней мере, не имея возможности её достигать, смиряться в том, что для нас это недостижимо. Зачастую для мирянина, особенно, достаточно, по мысли Игнатия Брянчанинова святителя и святителя Феофана Затворника, ограничиться исполнением заповедей Божиих и самоукорением. Уже лишь монахи имеют возможность к более внимательной жизни, к чистоте сердца через хранение ума и сердца от греховных помыслов.

Но, так или иначе, Христос обращается ко всем нам, чтобы мы, когда можем, не оправдывались тем, что «я — человек мирской, и мне простительно то и это», потому что Он сказал: «Будьте совершенны, якоже Аз совершен есьм». Поэтому это — заповедь, обращённая ко всем, и по возможности нам, конечно же, нужно стараться к этому стремиться и это исполнять в меру своих человеческих сил и с помощью Божией.

Все выпуски программы Актуальная тема

14 декабря. О том, как укрепляться Господом

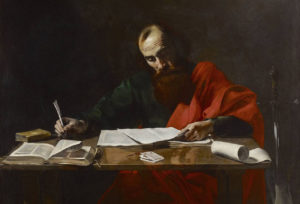

В 6-й главе Послания апостола Павла к эфесянам есть слова: «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его».

О взаимодействии человека с Богом — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

В общении с Богом есть две стороны — божественная и человеческая. Поэтому в любых ситуациях, где описывается взаимодействие Бога и человека, надо смотреть, что в этом общении даёт Господь и что нужно от человека.

Слова апостола Павла — «Укрепляйтесь Господом» — как раз и говорят о взаимодействии с Богом. Чем Творец может помочь человеку? Об этом хорошо сказано в «Псалтири»: «Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы; перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен». То есть Господь посылает благочестивому человеку Свою благодать, которая сохраняет его от зла и направляет к вечной жизни.

А какие условия должен создать для этого человек? Он, по слову апостола Павла, должен укрепляться Господом. Как это сделать, поясняет сам Святой Павел, перечисляя необходимые для нас инструменты спасения. Он называет истину, праведность, благовестие, веру, слово Божие и молитву. Главное, чтобы человек пребывал в истине. В этом ему поможет слово Божие. Когда человек станет праведным, то Божие слово донесёт другим, а связь с Всевышним будет держать через молитву. Именно так христианин сможет избежать сетей лукавого и унаследовать Царство Небесное.

Все выпуски программы Актуальная тема