Проект «Краски России» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

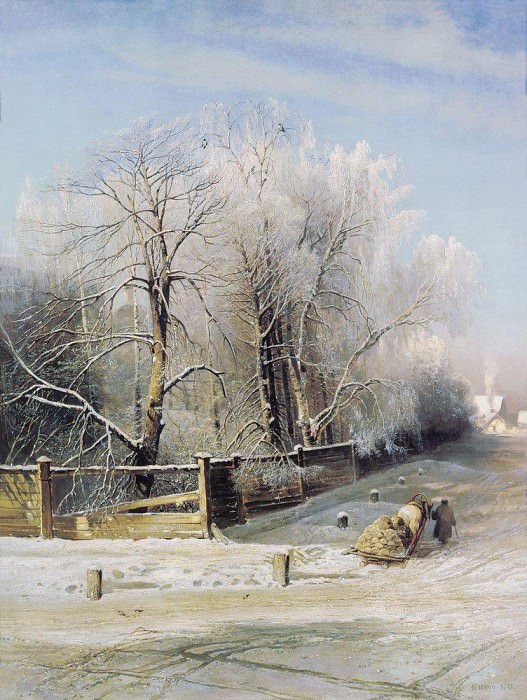

«Пиши так, чтобы плакала вся душа от небесной и земной красоты,» — так говорила Алексею Саврасову его бабушка. Работа художника «Зимний пейзаж. Москва» — это философское размышление о смысле жизни.

— Есть картины, Андрей Борисович, возле которых вы замираете так, что, кажется, забываете дышать. Например, полотна Исаака Левитана. А здесь, в Рязанском художественном музее, вашим вниманием всецело завладел Алексей Саврасов.

— Как говорят искусствоведы, без Саврасова не было бы Левитана! Одарённый учитель гениального ученика. Вы только взгляните на его работу «Зимний пейзаж. Москва».

— Картина и впрямь выразительная! Мороз и солнце, день чудесный!

— Бледно-голубое небо отливает перламутром, вековые березы и липы покрыты инеем. Вдали виднеется крестьянская изба, дым из трубы столбом поднимается вверх. К дому мужичок ведёт под уздцы лошадь, запряжённую в сани. Груз на возу тяжёлый — пирамида из толстых брёвен.

— Сюжет вроде бы незамысловатый, и, как сказали бы мои студенты, позитивный. Но почему-то сердце начинает волноваться.

— Пейзаж настроения! Хотя основателем этого жанра называют Левитана, как видите, саму идею Исаак Ильич воспринял у Саврасова.

— Когда учился у него в Московском училище живописи, ваяния и зодчества?

— Да, Левитан поступил в 1873 году в пейзажный класс, вёл его как раз Саврасов. И одной из первых картин учителя, с которой познакомился юный студент, была та, что висит сейчас перед нами. «Зимний пейзаж...» написан в том же 1873-ем.

— Он наверняка задел тонкие струны души Левитана. Повлиял на него.

— Как и творчество Саврасова в целом. Алексей Кондратьевич стремился передать ученикам завет, который ему оставила бабушка. Она говорила: «Пиши так, чтобы плакала вся душа от небесной и земной красоты».

— Как же можно этому научить? Создать методику, по которой картины будут получаться проникновенными?

— Поверить гармонию алгеброй, как Пушкин говорил в одном из своих произведений? Отчасти возможно. Например, Саврасов в своей работе «Зимний пейзаж. Москва» разбросал знаки, к которым человек не может оставаться безразличным. Так, снежное пространство вызывает одновременно восхищение и страх леденящего холода. Дым над трубой шепчет, что есть место, где можно укрыться от мороза.

— А сани, гружённые дровами, внушают надежду, что зиму удастся пережить в тепле.

— Вот и получается, что художник создал не просто пейзаж, а философское размышление.

— О трудностях и радостях земного бытия...

— И о смысле жизни.

— И в чем же он, по мнению Алексея Саврасова? Как вам кажется, Андрей Борисович?

— Ответ вы получите, если внимательно приглядитесь к зарослям деревьев в левой части картины.

— О, тут среди крон прячется купол церкви!

— Он свидетельствует о присутствии в нашей жизни Бога. Дарит надежду и радость, дает силы пережить невзгоды. Наполняет смыслом каждый новый день. Об этом я думаю всякий раз, глядя на картину Алексея Саврасова «Зимний пейзаж. Москва».

Картину Алексея Саврасова «Зимний пейзаж. Москва» можно увидеть в Рязанском государственном областном художественном музее имени Ивана Пожалостина.

Все выпуски программы: Краски России

«Храм в селе Еськи». Инна Лобачева

У нас в студии была руководитель общественной организации «Сельская церковь» Инна Лобачёва.

Разговор шел об истории Богоявленского храма в селе Еськи Тверской области и о том, как он возрождается сегодня, а также о документальном фильме «К воскресению», посвященном селу Еськи.

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

«Вера и дело». Татьяна Славко

В программе «Светлый вечер» — кризисный психолог, коуч, председатель отделения «Опоры России» города Видное и владелец арт-пространства «Три руки» Татьяна Славко.

Гостья рассказывает о тяжёлой болезни и о том, как в этот период произошёл её осознанный приход к вере. Она вспоминает, что именно в больнице впервые по-настоящему обратилась к Богу с простой молитвой: «Господи, покажи мне мой путь». В разговоре звучит мысль о том, что, когда человек оказывается на грани жизни и смерти, особенно ясно понимается ценность отношений, любви и простого человеческого тепла.

Отдельная тема — проживание кризиса. Татьяна делится личным опытом того, как важно найти внутреннюю позицию, которая помогает выдержать тяжёлый период: в её случае таким ресурсом стали юмор во время лечения и молитва.

Разговор идет о христианском осмыслении коучинга, о честности в предпринимательстве и о «базовых настройках» человека, которые помогают понять своё предназначение.

Ведущая программы: кандидат экономических наук Мария Сушенцова

Все выпуски программы Вера и дело

Музей Русского Афона. Святой Преподобный Аристоклий Афонский Старец Московский

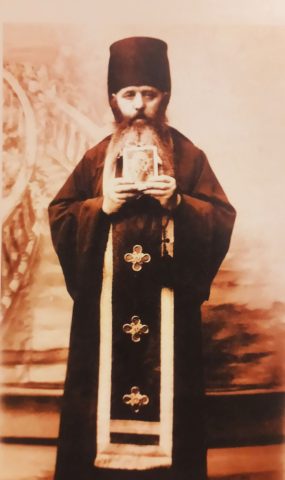

Отношения Российского Государства и Святой горы Афон известны издревле. Еще Царь Иоанн Грозный отправлял святогорцам шкурки белок для кисточек иконописцев. А в середине XIX века, когда Свято-Пантелеймонов монастырь стал по-настоящему русским, благодаря замечательным подвижникам, иеросхимонаху Иерониму Соломенцову, духовнику обители, и игумену монастыря схиархимандриту Макарию Сушкину, старцы отправили для сбора пожертвований в Россию иеромонаха Арсения Минина. Этот деятельный талантливый человек создал в Москве на Никольской улице рядом с Богоявленским монастырем первое Афонское подворье. Эта маленькая часовня не вмещала всех желающих приложиться к афонским святыням, и уже через 10 лет, на Лубянской площади, рядом с Владимирскими воротами Китайгородской стены, была возведена величественная часовня, посвященная святому Великомученику и Целителю Пантелеймону. Третье место для Афонского подворья было подарено монахам — афонитам благочестивой купеческой вдовой, ставшей впоследствии монахиней, Акилиной Смирновой, на Полянке. Но в бывшей усадьбе не было храма. Святогорцы, приезжавшие в Москву подлечиться, потрудиться над изданием книг, собрать пожертвования, ходили молиться и служить в храмы, расположенные в Замоскворечье. Один из них, — храм Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе. И вот на Полянке, трудами настоятеля Афонского подворья иеросхимонаха Аристоклия Амвросиева в начале XX века было построено новое здание, с домовым храмом, в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница». В наши дни в этом здании создан прекрасный «Музей Русского Афона», куда мы с вами и приглашены. Старец Московский Аристоклий здесь жил, принимал людей, молился в этом храме, и упокоился в подклете этого здания. Об этом удивительном святом, преподобном Аристоклии Афонском, о его молитвах, чудесах и наставлениях, о его прославлении, наша программа.

со Святой горы Афон

Преподобный Аристоклий Афонский

Святой Преподобный Аристоклий Афонский

Фотографии предоставлены «Музеем Русского Афона» Афонского подворья в Москве.

Все выпуски программы Места и люди