Проект «Краски России» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

— Хорошо в Краснодаре! Поздняя осень, а тут — тепло да зелено. После музея обязательно прогуляемся.

— Конечно, время у нас будет. Дела ждут меня только после обеда.

— Спасибо, Андрей, что позвал меня с собой. Смена обстановки мне не помешает. Кстати, я тоже хочу тебя кое-куда пригласить, когда вернёмся домой. У внука в школе будет утренник. Приходи посмотреть.

— Непременно приду! А что за утренник, расскажи-ка.

— Исторический! В честь Дня народного единства. Мы с ним специально разучили стихотворение Бориса Садовского про Минина и Пожарского — «Хвала тебе, великодушный Минин! \С тобою князь Пожарский в вихре сеч. \ Им спасена Московская держава...

— ...От Минина приняв народный меч, \ Он дал Руси спасенье. Слава! Слава!..»

— Всё-то ты, Андрей, знаешь!

— Ты, безусловно, преувеличиваешь. Но, я теперь точно знаю, какую картину нам с тобой обязательно нужно сегодня увидеть здесь, в Краснодарском художественном музее.

— Правда? И какую же?

— Полотно Василия Савинского «Нижегородское посольство у князя Дмитрия Пожарского». Пойдём, я покажу его тебе. Оно находится прямо за углом, в зале художников-передвижников... Ну вот, полотно перед нами!

— Великолепная картина! Какие краски, переходы от света к тени, какое изысканное, тонкое письмо! Чувствуется рука и опыт большого мастера.

— А между тем, Василий Евмениевич Савинский написал полотно, будучи только ещё выпускником Академии художеств, в 1882-м году. Это его дипломная работа. Но ты прав — выполнена она мастерски. За эту картину молодой живописец получил золотую медаль.

— Заслужил! Ты посмотри только, как филигранно выписаны лица, одежда, движения персонажей. А их на полотне, между прочим, немало. Четыре центральных фигуры, и на втором плане — не меньше шести! Андрей, а кто эти люди и зачем они пришли к Пожарскому?

— Давай, Виктор, вспомним с тобой школьный курс истории. Действие картины происходит в 1611-м году. Этот период принято называть Смутным временем. В России тогда пришли к власти иноземцы и самозванцы. Страну раздирали на части заговоры, перевороты, бунты.

— Да-да! Лжедмитрий Первый, он же — Гришка Отрепьев, польский королевич Сигизмунд... Что и говорить, тяжёлое было время для святой Руси.

— Но русский народ хотел спасти своё Отечество. Формировалось народное ополчение. В 1611-м году нижегородский купец Козьма Минин собрал по всей стране людей, готовых выступить в Москву и сразиться с интервентами. Минин хотел, чтобы повёл народ на битву князь Дмитрий Пожарский — храбрый и опытный воин.

— С этим предложением к Пожарскому и отправилось посольство от Минина?

— Да, именно. И на полотне Василия Савинского мы видим тех, кто приехал к князю: это и бояре, и простые горожане. А возглавил их наместник Вознесенского Печерского монастыря Феодосий.

— На картине он, смиренно опустив голову, что-то говорит Пожарскому. Кстати, а почему художник изобразил Пожарского таким бледным и измождённым?

— Живописец отразил историческую правду. В то время, когда к нему приехали послы от Минина, Пожарский восстанавливался в своей вотчине, селе Юрино под Нижним Новгородом, после недавнего тяжёлого ранения. Он был тогда ещё очень слаб.

— И всё равно согласился повести ополчение на Москву?!

— Согласился. Василий Савинский запечатлел на своей картине момент, когда князь в ответ на просьбу послов произнёс: «Скажите пославшим вас, что я рад за православную веру страдать до смерти».

— Князь исполнил свой святой долг перед Родиной и Богом. А рядом с Пожарским я вижу фигуру женщины, юноши и мальчика. По всей видимости, это его семья. Вероятно, нелегко ему было оставить их...

— Да, картина наполнена одновременно и торжеством, и драматизмом. Это сочетание художник воплотил с помощью игры света и тени: фигуры послов ярко освещены, тогда как силуэты членов его семьи находятся в полумраке.

— Андрей, а какую икону благоговейно держит в руках один из послов? Я вижу, что на ней — Богородица, но, полагаю, это какой-то конкретный Её образ?

— Казанский. С чудотворной Казанской иконой Божьей Матери ополченцы двинулись на Москву и в октябре 1612-го года прогнали чужаков с земли Русской.

— Как же славно, Андрей, что мы с тобой вспомнили героические страницы нашей истории!

— Давай скажем за это спасибо художнику Василию Евмениевичу Савинскому и его полотну «Нижегородское посольство у князя Дмитрия Пожарского»!

Картину Василия Савинского «Нижегородское посольство у князя Дмитрия Пожарского» можно увидеть в Краснодарском краевом художественном музее имени Фёдора Коваленко.

Все выпуски программы: Краски России

«Храм в селе Еськи». Инна Лобачева

У нас в студии была руководитель общественной организации «Сельская церковь» Инна Лобачёва.

Разговор шел об истории Богоявленского храма в селе Еськи Тверской области и о том, как он возрождается сегодня, а также о документальном фильме «К воскресению», посвященном селу Еськи.

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

«Вера и дело». Татьяна Славко

В программе «Светлый вечер» — кризисный психолог, коуч, председатель отделения «Опоры России» города Видное и владелец арт-пространства «Три руки» Татьяна Славко.

Гостья рассказывает о тяжёлой болезни и о том, как в этот период произошёл её осознанный приход к вере. Она вспоминает, что именно в больнице впервые по-настоящему обратилась к Богу с простой молитвой: «Господи, покажи мне мой путь». В разговоре звучит мысль о том, что, когда человек оказывается на грани жизни и смерти, особенно ясно понимается ценность отношений, любви и простого человеческого тепла.

Отдельная тема — проживание кризиса. Татьяна делится личным опытом того, как важно найти внутреннюю позицию, которая помогает выдержать тяжёлый период: в её случае таким ресурсом стали юмор во время лечения и молитва.

Разговор идет о христианском осмыслении коучинга, о честности в предпринимательстве и о «базовых настройках» человека, которые помогают понять своё предназначение.

Ведущая программы: кандидат экономических наук Мария Сушенцова

Все выпуски программы Вера и дело

Музей Русского Афона. Святой Преподобный Аристоклий Афонский Старец Московский

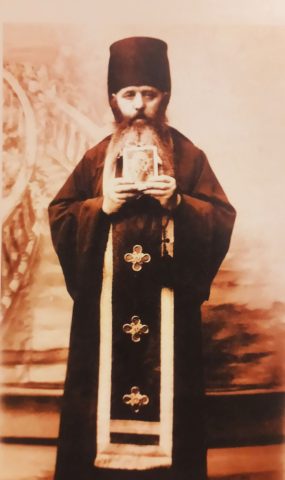

Отношения Российского Государства и Святой горы Афон известны издревле. Еще Царь Иоанн Грозный отправлял святогорцам шкурки белок для кисточек иконописцев. А в середине XIX века, когда Свято-Пантелеймонов монастырь стал по-настоящему русским, благодаря замечательным подвижникам, иеросхимонаху Иерониму Соломенцову, духовнику обители, и игумену монастыря схиархимандриту Макарию Сушкину, старцы отправили для сбора пожертвований в Россию иеромонаха Арсения Минина. Этот деятельный талантливый человек создал в Москве на Никольской улице рядом с Богоявленским монастырем первое Афонское подворье. Эта маленькая часовня не вмещала всех желающих приложиться к афонским святыням, и уже через 10 лет, на Лубянской площади, рядом с Владимирскими воротами Китайгородской стены, была возведена величественная часовня, посвященная святому Великомученику и Целителю Пантелеймону. Третье место для Афонского подворья было подарено монахам — афонитам благочестивой купеческой вдовой, ставшей впоследствии монахиней, Акилиной Смирновой, на Полянке. Но в бывшей усадьбе не было храма. Святогорцы, приезжавшие в Москву подлечиться, потрудиться над изданием книг, собрать пожертвования, ходили молиться и служить в храмы, расположенные в Замоскворечье. Один из них, — храм Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе. И вот на Полянке, трудами настоятеля Афонского подворья иеросхимонаха Аристоклия Амвросиева в начале XX века было построено новое здание, с домовым храмом, в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница». В наши дни в этом здании создан прекрасный «Музей Русского Афона», куда мы с вами и приглашены. Старец Московский Аристоклий здесь жил, принимал людей, молился в этом храме, и упокоился в подклете этого здания. Об этом удивительном святом, преподобном Аристоклии Афонском, о его молитвах, чудесах и наставлениях, о его прославлении, наша программа.

со Святой горы Афон

Преподобный Аристоклий Афонский

Святой Преподобный Аристоклий Афонский

Фотографии предоставлены «Музеем Русского Афона» Афонского подворья в Москве.

Все выпуски программы Места и люди