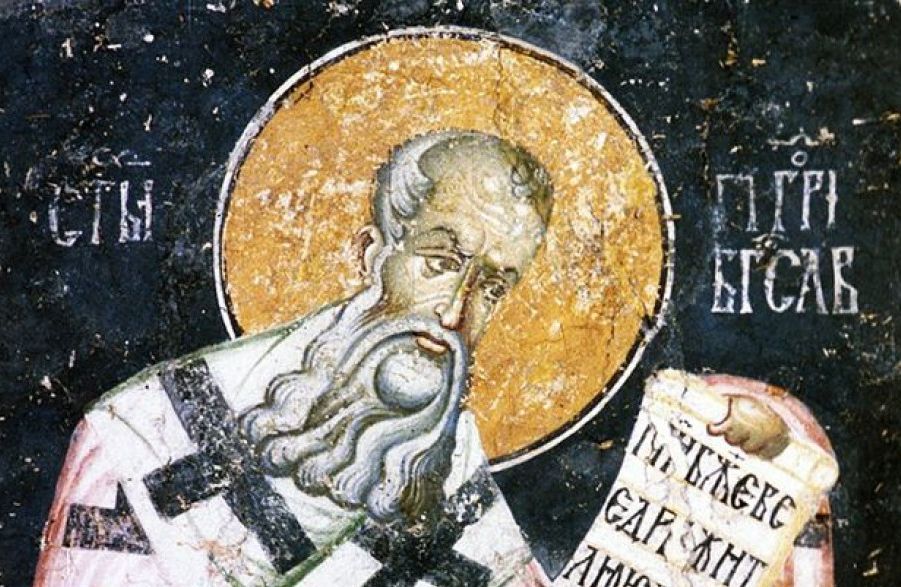

Император Феодосий вступил на Византийский престол в непростое время. Его предшественник на троне, Валент, благоволил арианам и помог им захватить церковную власть в столице — в 379 году еретики заняли все храмы Константинополя. Проповеди раскольников будоражили умы знати и простолюдинов, богословские споры выплескивались на улицы.

— Беда, что творится в нашем городе! Всяк мнит себя мудрецом, и рассуждает о Боге со смелостью десятилетнего сорванца. Поинтересуешься, почём хлеб — в ответ умствуют об Отце и Сыне. Спросишь, готова ли баня — рассуждают о Непостижимом. И при этом в каждом доме свой символ веры! Найдется ли управа на еретиков?

— Не горюй, брат! По приглашению императора Феодосия в Константинополь приехал епископ Григорий — даст Бог, он поможет вернуть благочиние Церкви Христовой!

— Тот маленький невзрачный человек в ветхой рясе, что шёл вчера в императорской процессии по правую руку от государя? Так он больше похож на крестьянина, чем на епископа! Его руки такие мозолистые и чёрные, словно их хозяин всю жизнь держался за соху. Где уж ему состязаться в словопрениях с арианами!

— Ну, внешнее впечатление может быть обманчивым! Говорят, владыка Григорий умён и образован.

Святитель Григорий был одним из образованнейших людей своего времени. Родился он в Капподокии, в маленьком селении Арианз, близ города Назианза — ныне это территория Турции. Сын состоятельных родителей, Григорий несколько лет проходил курс наук в лучших школах Византии. Во время учёбы в Афинах он сблизился с Василием — впоследствии великим учителем Церкви. Друзей объединяла любовь к наукам и стремление к богопознанию. По окончании обучения будущие святители удалились в пустыню, где проводили время в молитве и богословских трудах.

По возвращении в мир Василий вскоре принял сан епископа. Григорий же по-прежнему стремился к уединённому жительству. Он мечтал лишь о том, чтобы, по его собственному выражению, «неосквернённому беседовать с Богом и чистому озаряться лучами Духа без всяких преград для Божественного света». Примером для подвижника были такие строгие аскеты, как пророк Илия и Иоанн Креститель. Однако, оставаться в уединении не удавалось. Отец Григория, епископ Назианза, был уже в преклонных летах и нуждался в помощнике. По его горячей просьбе сын стал священником и взял на себя часть забот о пастве, хотя тяготился и общественным служением.

Между тем, в стране распространялось арианство, и Василий Великий стал одним из столпов противостояния ереси. Желая иметь опору в своём образованном друге, он призвал Григория в епископы. Тот принял хиротонию, по его словам, «уступая принуждению». Святитель Григорий помогал отцу в управлении Назианской епархией и разделял все тяготы Василия Великого, но при этом скорбел о невозможности предаться безмолвию в монашеской келье.

Похоронив отца, а вслед за ним и друга, святитель Григорий тяжело заболел и поселился в маленькой обители неподалеку от родного поселка. Но уединение длилось недолго — император Феодосий призвал образованного епископа в столицу, чтобы одолеть засилье еретиков. В Константинополе епископ Григорий жил у родственников и служил в домовой церкви. Поначалу святитель, с его скромной внешностью, не понравился столичной знати, избалованной пышностью церковного быта. Но вскоре он покорил всех силой своего красноречия, рождённого от союза веры и образования. Народ стал стекаться в церквушку на окраине города, предпочитая служение епископа Григория еретическим собраниям. Тысячи людей возвращались в лоно Православной Церкви.

Когда ариане покинули храмы столицы, святитель Григорий удалился в родной Арианз, где провел последние годы своей жизни в аскетических подвигах. Боголюбивый епископ, за свои труды получивший титул Богослов, изложил в написанной стихами автобиографии главную свою надежду:

«К такому вот итогу Бог привел меня,

Жизнь уделив, превратностями полную.

Так завершится ли, скажи мне, Господи,

Мой путь в чертоге несказанной Троицы,

Чья даже тень, неясная и слабая,

Меня приводит ныне в восхищение?»

«Значение помыслов». Архимандрит Симеон (Томачинский)

В этом выпуске программы «Почитаем святых отцов» наш ведущий диакон Игорь Цуканов вместе с доцентом кафедры филологии Московской Духовной академии архимандритом Симеоном (Томачинским) на основе фрагментов из собрания «Слов» преподобного Паисия Святогорца говорили о значении добрых и злых помыслов в духовной жизни христианина. Разговор шел о том, как связаны помыслы и страсти, как добрые помыслы могут преображать жизнь человека, а также почему доверие и благодарность Богу — одни из главных добрых помыслов.

Ведущий: Игорь Цуканов

Все выпуски программы Почитаем святых отцов

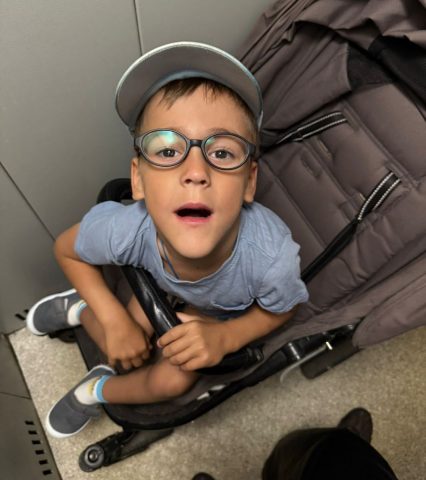

Поможем Дану увидеть мир во всех красках

Дану из Москвы 6 лет. Мальчик с таким необычным именем появился на свет на 14 недель раньше положенного срока. И все эти годы мама Дана помогает сыну преодолевать сложный диагноз — церебральный паралич.

Дан регулярно проходит лечение и делает успехи: пытается встать у опоры, самостоятельно залезает на диван, умеет чистить зубы и стал гораздо лучше говорить. Семья очень поддерживает его. Особенно мальчик близок с младшим братом.

Дан растёт нежным и чувствительным ребёнком. Он всегда посочувствует тому, кто рядом. Ещё он очень любит слушать музыку. Неплохо справляется с пирамидками и конструкторами, строит высокие башни.

Но в последнее время у мальчика ухудшается зрение. Дану стало сложно выполнять даже привычные действия. Исправить это сможет операция по специальной технологии, которая делается в 2 этапа.

А возможна она благодаря поддержке фонда «Провидение». Организация помогает детям с нарушениями зрения со всей России. Фонд оплачивает лечение и реабилитацию, а также оказывает волонтёрскую помощь: добровольцы сопровождают ребят на занятия и прогулки, устраивают мастер-классы, оказывают поддержку семьям.

В 2024 году Дану уже провели первый этап операции, и сейчас настало время продолжить лечение. Вместе с фондом «Провидение» вы можете помочь мальчику на пути к восстановлению зрения.

«А.П. Чехов — пьеса «Вишневый сад». Олег Скляров

У нас в студии был профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского университета, доктор филологических наук Олег Скляров.

Разговор шел о творчестве Антона Павловича Чехова, в частности о его знаменитой пьесе «Вишневый сад».

Этой беседой мы завершаем цикл из пяти программ, приуроченных ко дню рождения Антона Павловича Чехова и посвященных разным сторонам его жизни, личности и творчества.

Первая беседа с Екатериной Каликинской была посвящена А.П. Чехову как врачу и филантропу (эфир 19.01.2026).

Вторая беседа с протоиереем Павлом Карташевым была посвящена рассказам и повестям А.П.Чехова (эфир 20.01.2026).

Третья беседа с протоиереем Павлом Карташовым была посвящена пьесе «Дядя Ваня» (эфир 21.01.2026).

Четвертая беседа с Олегом Скляровым была посвящена пьесе «Три сестры» (эфир 22.01.2026).

Ведущая: Алла Митрофанова

Все выпуски программы Светлый вечер