Гость программы — Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты РФ.

Темы беседы:

— Панельная дискуссия «Культура и строительство цивилизации. О целеполагании культуры» на 11-м Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур;

— Связь культуры и религии;

— Авторский замысел в произведениях и как эти смыслы воспринимаются;

— Опасность культурной изоляции;

— Этические вызовы, связанные с развитием искусственного интеллекта.

К. Мацан

— «Светлый вечер» на Радио ВЕРА, здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами, как всегда в этом часе «Светлого вечера» по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член Общественной палаты. Добрый вечер.

В. Легойда

— Добрый вечер.

К. Мацан

— Владимир Романович, поговорим сегодня о важном событии, про которое пока еще нам не довелось подробно поговорить в эфире Радио ВЕРА, а стоило бы: в середине сентября в Санкт-Петербурге состоялся XI Международный форум объединенных культур. Там была дискуссия, организованная вашим отделом Синодальным, вел ее главный редактор Радио ВЕРА Илья Кузьменков, и вы были участником этой панельной дискуссии. Собрала она большое количество очень интересных спикеров, в том числе, например, Алексея Павловича Козырева, ведущего программы «Философские ночи», декана философского факультета МГУ, и отца Симеона (Томачинского), доцента Московской духовной академии, хорошо знакомого нашим слушателям и любимого ими, и многих других. Тема —"Культура и строительство цивилизации. О целеполагании культуры«. Вы были среди, как я полагаю, не только участников, но и, наверное, вдохновителей этой панельной дискуссии, вообще того, чтобы эта тема была поднята. Какие у вас самые общие впечатления от прошедшего разговора и от самого культурного форума?

В. Легойда

— Вы знаете, все-таки основным вдохновителем нашей дискуссии стал Святейший Патриарх. Точнее, интервью Святейшего Патриарха Кирилла, которое было как раз таки в первый день форума опубликовано в «Российской газете». Таким образом, Патриарх отозвался на те темы и проблемы, которые организаторами форума были обозначены как основные для дискуссии этого года. И вот, собственно, вся наша беседа была выстроена Ильёй Александровичем Кузьменковым таким образом, что, отталкиваясь от тезисов Патриарха, прозвучавших в этом интервью, он обращался к участникам с вопросами, с просьбой комментариев, и, в общем, как мне представляется, состоялась весьма содержательная беседа. Третий год подряд я принимаю участие в Культурном форуме. В этом году я две секции провёл как модератор, а в той секции, о которой вы говорите, был участником. При этом вы справедливо указали, что мы её готовили, наш отдел, это одна из двух секций, которая была подготовлена нами. Общее впечатление такое, что это очень содержательно, это лишено какого-то формализма, потому что, к сожалению, бывает так, что собрались люди, каждый сказал что-то своё и разошлись. Нет, здесь была, особенно в этой секции, которую Илья Александрович вёл, именно дискуссия смысловым ядром, такой осью смысловой, на которую нанизывались рассуждения участников. Повторяю, что были размышления Патриарха в «Российской газете», и вот мы попытались отрефлексировать, так сказать, в меру сил и таланта то, что было сказано Предстоятелем.

К. Мацан

— Одна из ваших тем — и в рамках этой дискуссии на форуме, и вообще ваша тема, как преподавателя, культуролога, — культура и религия. Даже по тому, какие события на форуме происходили, видно, что нужно эту связку культуры и религии в известной степени обосновывать. О культуре можно говорить как об искусстве, как о национальных традициях, как о каком-то местном колорите, а вот связь культуры и религии, наверное, исторически сомнений не вызывает, но некое акцентирование этой связи нуждается в обосновании. А можно ли сказать, что разговор о культуре вне религиозной тематики и повестки будет оставаться таким, если угодно, поверхностном, и поэтому эту связь необходимо акцентировать?

В. Легойда

— Я думаю, что, безусловно, можно, но я сейчас все чаще размышляю над тем, что и культура, и религия становятся предметами изучения довольно поздно. Так, если упрощая, XIX век, время рождения большинства современных гуманитарных, да и не только гуманитарных наук, он в том числе приносит нам начало рассмотрения культуры (ну, культуры, может, чуть раньше, в конце XVIII века, и религии, пожалуй, тоже) в качестве предмета изучения. То есть люди веками жили в культуре, создавали эту культуру, но они не делали ее предметом изучения. И вот когда культура становится предметом изучения, то это, естественно, предполагает определение культуры, определение религии, но сегодня, коль скоро вот этим дисциплинам — философии культуры, философии религии, религиоведению, культурологии — уже исполнилось какое-то количество лет, я не знаю, как этот этап назвать — молодость, зрелость, не берусь метафорически определять возраст этих научных дисциплин, но понятно, что, конечно, тот объем знаний на наше понимание реальности сегодня заставляет нас задавать себе довольно сложные вопросы. И вот, скажем, если мы обратимся к статье Константина Михайловича Антонова, нашего известного философа, религиоведа, в «Большой российской энциклопедии», проект, к сожалению, закрытый (я имею в виду, что он завершен, закрыт, не в смысле, что он недоступен), то вот как раз в доступной этой статье, очень хорошей, на мой взгляд, статье «Религия» энциклопедической на сайте «Большой российской энциклопедии», начинается она с попытки определения религии очень короткого и очень общего, и дальше сказано, что более детальное определение дать затруднительно там минимум по двум причинам. И Константин Михайлович справедливо указывает на то, что, во-первых, много этих определений разных, а во-вторых, потому что сама попытка создать универсальное определение религии с разных сторон подвергается критике в христианоцентричности, европоцентричности, модерноцентричности и так далее. И с этой точки зрения, говорит автор, понятие религии, как оно было сформулировано в науке в XIX и в XX веке, является таким атрибутом Нового времени в Европе и прямых аналогов в других эпохах и в других культурах не обнаруживается этому представлению религии. То есть на самом деле мы вновь и вновь возвращаемся к тому, что универсальное определение религии в современном академическом мире осознается как сложная методологическая, да и не только методологическая проблема, потому что мы можем даже рассматривать это определение как идеально типическое, собственно, как работает наука, чтобы попытаться выделить что-то главное, но все-таки насколько корректно использовать современное представление о религии и говорить о религии Античности? Мы ведь с вами понимаем, что, если мы рассматриваем современное христианство и античную культуру классического периода, то там настолько все другое, что возникает большой вопрос о понятии религии, насколько оно применимо. Поэтому здесь, если оставаться в рамках вот этой традиционной парадигмы XIX и XX веков, то ваш вопрос имеет совершенно однозначный единственный ответ: конечно никакая культура вне религии невозможна — она из нее вырастает. Или культура на ранних этапах достаточно долго представляет собой такое сплетение разных духовных сфер, которые с течением времени будут выкристаллизовываться в такие вполне себе автономные явления, которые даже друг в друге вроде бы как и не нуждаются. Но если говорить о прошлом, то можно предложить и ту формулировку, которая прозвучала в вашем вопросе, можно сказать, что это было такое состояние культуры, которое было насквозь пронизано характеристиками того, что позже, века спустя, мы назовем религией. Можно и так сказать. Я вот все чаще сейчас думаю над этим, насколько применимо наше современное представление о религии, определение религии к другим эпохам. Ну, в данном случае к другим эпохам, потому что есть еще тема других культур. При этом, очень интересно, что интуитивно, вот не в академическом плане, не в таком рациональном дискурсе, а интуитивно человек, как правило, безошибочно чувствует, что имеет отношение к тому, что мы называем религией, а что относится к области профанного, то есть что имеет отношение к сакральному, профанному. На это указывал в своих книгах такой замечательный востоковед Торчинов. Он говорил, что, когда русский казак попадал в Пекин, впервые сталкиваясь с совершенно другой культурой, он, тем не менее, понимал, что вот это питейное заведение, а это храм, и одно с другим никогда не путал, хотя культура была для него совершенно новой, незнакомой и чужой. В общем, тут есть о чем поразмыслить, скажем так.

К. Мацан

— Вот исторически мы знаем, в продолжение того, о чем вы сказали, знаменитые слова Джорджа Фрэзера: «Вся культура — из храма». И даже я помню, что отец Александр Мень эти слова брал эпиграфом к своей книге, когда рассказывал про историю религий. И это действительно такой вот исторический факт, то, о чем вы говорите, что исторически культура возникала из религиозного. Но когда эту фразу сегодня произносишь, иногда сталкиваешься со скепсисом: а так ли это сегодня, в том смысле, что мы знаем, что может быть светская культура, если мы уже о культуре говорим в более таком прикладном смысле, светское искусство или какие-то области человеческой деятельности, никак не пересекающиеся с областью религиозного. А может ли культура быть антагонистична по отношению к религии, удалять человека от религии, уводить? И что тогда с этим делать? Обсуждалось ли это на форуме или, может быть, в каких-то дискуссиях?

В. Легойда

— Вначале, если позволите, вне контекста форума: опять же, это в каком-то смысле вопрос определения, восприятия, понимания культуры, потому что идея культуры возникает в истории, она не является чем-то неотъемлемым на пути построения человеческой цивилизации. То есть идея культуры не ровесница тому, что мы культурой называем. И, наверное, можно сказать, не удаляясь в академические дебри, что в европейском сознании идея культуры, как чего-то вот такого особенного, начинает появляться и оформляться не раньше эпохи Возрождения, когда обращение к Античности понуждает сформулировать вот эти представления в более-менее какую-то понятную идею, именно идею культуры, хотя само слово еще не является тогда активно используемым, оно уже есть в словаре интеллектуалов, но со специфическим пониманием. Вот, опять же, при принятии того определения религии и культуры, которое складывалось в XIX и XX веках, конечно, слова Фрэзера — не просто красивая метафора, но, если угодно, метафора такая концептуальная, не просто риторический оборот, но нечто, указывающее на серьезные причинно-следственные связи и так далее. Но, скажем, вот античный грек, он не только не дифференцировал вот это религиозное и культурное, он вообще в терминах культуры не думал. И даже то, что для культурологии современной, для гуманитарного знания является такой базовой дихотомией, культурной и природной, как Юрий Михайлович Лотман в свое время «выбил на камне» фразой: «Природа — это то, что нам дано, культура — это то, что человек создает сам». И для нас это кажется очевидным, а как может быть иначе? Конечно, вот так оно и есть. Но, может быть, оно так и есть, но античный человек это точно так не воспринимал. Я думаю, что античные греки прекрасно понимали, что вот это вот произросло само, а это мы взяли и выстругали из дерева или еще чего-то, но при этом разделять вот эти два мира на мир природы и культуры в нашем понимании — конечно, мировосприятия не было. И уж тем более не было такого представления о религии, как о некоей такой самостоятельной, автономной отдельной сфере жизни, которая присуща нам сегодня. Простите за длинные ответы такие, но мне кажется, это важно для понимания контекста, по крайней мере, я всегда стараюсь отвечать, исходя из того, что меня в данный момент занимает, над чем я пытаюсь думать. А что касается того, может ли культура быть антагонистична религии, то здесь снова вопрос: мы религию рассматриваем как часть культуры, что вроде бы в том подходе, который и сегодня у нас используется, вроде бы вполне логично. Но вот, скажем, те же самые, хорошо вам известные русские философы или, по крайней мере, часть из них, они как раз таки не рассматривали религию как культурный феномен, об этом и на форуме говорили, Алексей Павлович говорил, я там ему поддакивал активно, потому что понятно, что сотериологическая сфера в христианстве, то есть сфера спасения, то главное, что пытается человек с помощью религии достичь, решить, оно не совершается в пространстве культуры культурными методами и культурными средствами. Если бы можно было спастись с помощью культуры, зачем тогда жертва Христова нужна? И поэтому, конечно, если в этом смысле смотреть на религию, то это прорыв к трансцендентному, это выход за границы культуры и вообще за границы того, что подвластно человеку. Но возвращаясь к теме такого антагонизма, конечно, вот эти попытки разных сфер, можно говорить в логике представления о религии, которая нам присуща, — освободиться от религии или формирование разных культурных сфер, которые, в силу своей автономности, порой начинают представляться такими альтернативами друг другу. Что далеко ходить, вот представление о науке такое позитивистское, оно ведь тоже исходит из того, что, скажем, вот Бертран Рассел, английский ученый, философ, который в предисловии к своему знаменитому труду «История западной философии» говорит о том, что философия — это вот такое познание, которое уже освободилось от религиозных догм, но еще не стало наукой, то есть это вот некий такой промежуточный этап на пути от религиозных догм, то есть неверного объяснения, отсутствия подлинного знания о природе вещей, к, собственно, науке. И тем самым получается, что наука — самая важная часть культуры, наивысшее достижение, которое, конечно, получается волей-неволей альтернативой, допустим, религиозному познанию, потому что это религиозное познание по Расселу находится в плену каких-то догм и рационального, а вот наука, как рациональное познание, собственно, нам и даёт ответы на все основные вопросы. И уже в этом смысле не просто там какие-то отдельные явления или проявления культуры, а вот такая мощнейшая и важнейшая составляющая культуры, так как наука, она невольно или, может быть, вполне себе осознанно становится антагонистом религии в такой вот системе координат. Я не знаю, правильно ли уловил ваш вопрос, но, мне кажется, можно и так порассуждать на эту тему.

К. Мацан

— В продолжение того, о чём мы заговорили, я бы привёл пример такого антагонизма, вернее, возможного понимания отношения культуры и религии как антагонизма. Я помню, у нас на Радио ВЕРА был цикл программ про христианские мотивы в фильмах Андрея Тарковского, и как-то в одном из разговоров я такую мысль высказывал, что художник, находящийся в контексте европейской, западной, в широком смысле слова, культуры, даже если это режиссёр из эпохи советского атеистического такого идеологического периода, всё равно, как ни крути, прорастают семена Евангелия в творчестве, даже если мы возьмём каких-то культурных деятелей, которые как-то эксплицитно себя с Евангелием не соотносили, всё равно традиция и та культура, из которой они приходят, берёт своё. То есть в этом смысле все дороги по-прежнему ведут в храм, вся культура — из храма, и даже в примерах культурного творчества, в фильмах, книгах, где вроде бы ничего христианского эксплицитно нет, мы можем находить эти следы. И вот мой собеседник сказал мне, что слишком это сильное обобщение, слишком оптимистично это звучит, потому что есть фильм, например, Павла Лунгина «Остров» — вот это понятная апелляция художника к религиозным сюжетам, а отыскивать их в фильмах, где такой темы церковности напрямую нет, это выдавать желаемое за действительное. Поэтому в этом смысле дорога от культуры до храма такая очень непростая, может быть, заваленная какими-то камнями, и надо к этому не так оптимистично подходить и трезвее относиться. Вот как в вас это отзывается?

В. Легойда

— Я при вашей беседе не присутствовал, поэтому всего контекста, конечно, не знаю, но я бы сказал, что, во-первых, во вполне справедливом усмотрении вами неизбежности каких-то религиозных, евангельских смыслов, сюжетов, корней в последующей европейской культуре присутствует не оптимизм, но некая констатация факта, что очень сложно, как кто-то сказал из подвижников ХХ века, что невозможно игнорировать Христа. Можно с Ним не соглашаться, можно с Ним спорить, можно пытаться бросить Ему вызов, но невозможно игнорировать. И это не просто красивая фраза, а это, в общем, некое описание реальности. Христианство настолько сильно, настолько мощно, настолько глубинно меняет мир и привносит в него какие-то фундаментальные смыслы, что дальше делать вид, что этого ничего не было или как будто этого не было практически невозможно, то есть это всегда будет какое-то самоопределение по отношению к Евангелию. Даже если кто-то усмотрит в этом какой-то религиозный оптимизм, могу с другой стороны зайти — с культурологической, литературоведческой, где есть подход такой, что вся мировая литература (тоже, кстати, понятие, которое в свое время Гетте ввел) есть такой гипертекст один и, в общем, в последующих текстах, мы так или иначе будем опознавать предыдущие. Это не всегда осознанная какая-то рефлексия, но сюжеты, темы, проблемы будут повторяться. Конечно, это тоже можно объяснять по-разному и говорить, что природа человека такова, что он все время будет решать глубинно одни и те же проблемы, просто в культурном опосредовании своего времени. Но, тем не менее, мне кажется, в этом подходе таком, что литература — это один текст, есть своя правда и своя, если угодно, эвристическая продуктивность, потому что прочитанное или однажды прозвучавшее и сохранившееся в культуре, понятно, что не все сохраняется. И тут, кстати, тоже интересный вопрос: а культура ли то, что не сохраняется? Является ли это частью культуры, тоже вопрос, но вот сохранившаяся все равно так или иначе будет прорастать. Поэтому предварительно, не будучи участником вашей дискуссии, я бы сказал, что мне кажется, ваша позиция более убедительной. Это могут быть непрямолинейные какие-то проявления этих смыслов, непрямые и, может быть, даже автором не до конца осознаваемые, или там последствия, например. Возможно, грубоватый пример, но вот некий текст, художественное произведение говорит о милосердии, о помощи униженным и оскорбленным, и автор может не считать, что он сейчас провозглашает осознанно какие-то христианские смысл (хотя с униженными и оскорбленными он это понимал прекрасно). Но мы же прекрасно понимаем с вами, что эти смыслы именно с христианством или в первую очередь, с христианством появляются в европейской культуре, что дохристианское сознание совершенно иначе воспринимает мир и человека в этом мире, человека в мире людей, ну и так далее, и так далее. Поэтому мне кажется, что все-таки та позиция, которую вы обозначили, совершенно убедительна. И я бы не называл ее какой-то там оптимистичной, просто повторяю, это некая констатация культурного факта.

К. Мацан

— Спасибо большое. «Светлый вечер» на Радио ВЕРА продолжается, с нами сегодня на связи, как всегда по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО. Мы продолжаем говорить о теме религии и культуры, отталкиваясь от события — в середине сентября в Санкт-Петербурге состоялся XI Международный форум объединенных культур, и была большая панельная дискуссия, которую организовывал Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, вел ее главный редактор Радио ВЕРА Илья Кузьменков. Мы еще к ее темам, которые там обсуждались, обязательно вернемся. Продолжая ту тему, о которой вы сказали, я вспомнил один пример, который очень яркий с точки зрения того, как можно на произведение, казалось бы, нерелигиозное посмотреть через оптику православного христианина. В свое время в журнале «Фома» вышла очень большая обстоятельная статья Марины Андреевны Журинской про песни Виктора Цоя. Богослов, филолог и глубочайший религиозный мыслитель Марина Андреевна Журинская посмотрела так вот и богословски на тексты Цоя, на его песни, разобрала его образность, какие он использует метафоры. Помню, писала, что Цой понимает город как целый мир и так далее. И, с одной стороны, это такая публикация была взрывная, потому что никто, в общем, не ожидал, что можно так посмотреть на Цоя, а одновременно я вспоминаю и по поводу этой публикации, и по поводу вообще разных других подходов к Цою с такой религиозно-апологетической стороны, были такие скептические реакции из серии: «Ну, слушайте, был человек, иногда даже под веществами, писал песни, а вы сейчас стараетесь там найти христианские смыслы». Вот я полагаю, что раз этот текст вышел в журнале «Фома» в свое время, для вас эта попытка посмотреть так на элементы рок-культуры вовсе не была каким-то, знаете, натягиванием совы на глобус, это не было что-то такое искусственное, а скорее нечто, достойное внимания. Вот почему так?

В. Легойда

— Наверное, понятно, что здесь можно скептически возразить, особенно людям, читавшим в свое время нашумевшее такое, поворотное в чем-то СССР, Ролана Барта «Смерть автора» о том, что, в общем, личность автора вообще к тексту никакого отношения не имеет, биографические подробности, замысел и прочее-прочее автор пусть оставляет себе, а вот текст живет самостоятельно, и мы с этим текстом тоже самостоятельно разбираемся. И в этом смысле, наверное, можно было бы сказать, если от этого отталкиваться, что то, что Марина Андреевна там прочитала — это ее прочтение этого текста, и вообще Цой здесь ни при чем, и его взгляды. Но мне кажется, что, как бы мы не прочитывали текст, как бы мы не считали в теме интерпретации текста, и это во многом верно, конечно, потому что мы, в меру своего понимания, своей подготовки какие-то вещи способны или не способны воспринимать, но игнорировать авторский замысел, игнорировать то, что это написано человеком вот с такой биографией, с такими взглядами, с таким мироощущением и пытаясь разобраться, а в чем состоял авторский замысел, может быть, он связан с этим и с этим, что в том числе Марина Андреевна делала, это, безусловно, справедливо. И мы, конечно, не ради какой-то оригинальности и неожиданности только или не столько ради этого публиковали этот текст, сколько действительно видели в нем такое очень серьезное религиозно-философское высказывание, размышление и попытку увидеть истоки тех смыслов, которые стали так популярны и, может быть, до конца не были осознаваемы теми, кто слушал, любил и любит Цоя. Это что касается именно этой статьи. Хотя, отвечая на этот вопрос, я подумал о том, о чем как-то уже у нас заходил разговор, что вот, скажем, вроде бы совершенно очевидно и не секрет, что для писателей Льюиса и Толкина, как авторов художественных произведений, и о «Хрониках Нарнии», если про Льюиса мы говорим, и о «Хоббите», если говорить о Толкине, христианские смыслы были неотъемлемой частью замысла и попытки их проговорить, а вот читателями и почитателями их талантов эти смыслы далеко не всегда считывались. И тогда возникает вопрос: а есть ли там эти смыслы или достиг ли автор своей цели, если он хотел эти смыслы передать? И здесь, мы с вами знаем это выражение: «здесь у меня недодумано». Вот здесь у меня совершенно точно недодумано, но я не могу не согласиться, что здесь есть, если не проблема, то разность авторского замысла и его восприятия, потому что, по крайней мере, уж в советское время, когда мы уже Толкина читали, но не были знакомы и мало что знали о его авторе, и вообще, в моем детстве, например, вообще была большая удача, если ты мог что-то прочитать или в библиотеке взять, или, как у моего одноклассника мама работала в книжном магазине, и у него был не только «Незнайка на Луне», но и Толкин, и можно было у него взять, почитать. Конечно, никаких христианских смыслов я там не вычитывал и вычитать не мог. Точнее, я их не опознавал как христианские, вот я продолжаю уже размышлять, сам себе отвечая, но, наверное, я воспринимал их, как те смыслы, которые там были проговорены, а потом узнал, что источником вот таких представлений о добре и зле стало именно христианство. В общем, тут есть над чем поразмышлять.

К. Мацан

— Давайте вернемся к интервью Святейшего Патриарха Кирилла «Российской газете», интервью, которое вышло в первый день работы Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге, и фрагменты которого стали такими опорными пунктами для беседы, для пленарной дискуссии, панельной дискуссии, которая была, о которой мы сегодня говорим. Вот такие слова в этом интервью есть: «Уход в культурную изоляцию — простая, но, как правило, проигрышная стратегия. Культура зачастую расцветает в диалоге и на стыках культур», — говорит Святейший Патриарх Кирилл. И можно с разных сторон к этой мысли подходить, на форуме были представлены разные страны с разными культурами, не только западные, но и африканские, и восточные, само собой, даже в панельной дискуссии, о которой мы сегодня говорим, был участник из Эфиопии, прекрасно говорящий по-русски и рассказывавший, что переводит сказки русские на амхарский язык. Но вот я, как читатель этой фразы, этого интервью Святейшего Патриарха, слышу в этих словах про опасность культурной изоляции, про проигрышную стратегию культурной изоляции еще и некий такой пастырский призыв или пастырское предостережение к такому, выражаясь фразой из одной статьи Аверинцева, племенному величию, которое иногда чувствуется в общественном дискурсе, когда мы говорим о православной культуре, о русской православной культуре, как о чем-то безусловно положительном, и мыслим, что вокруг есть какая-то другая не православная враждебная культура, которая хуже, от которой нужно отгородиться, от которой нужно изолироваться, которую нужно не пускать и так далее. Вот можно ли, как вам кажется, нужно ли, может быть, эти обертона в таком высказывании Патриарха услышать, или я вчитываю в текст то, чего в нем нет?

В. Легойда

— Я думаю, что, конечно, есть, и понятно, что можно и нужно знать, и справедливо восхищаться теми вершинами культурными, которые у нас были, но это автоматически, даже надеясь на то, что ты их знаешь и являешься наследником, носителем этих больших смыслов, это не является твоим достижением, и это не означает, что культурное развитие, культурный рост исчерпан и незачем смотреть, так сказать, по сторонам. Вот это совершенно не означает, что нужно все принимать или испытывать какой-то особый пиетет перед тем, что не является нашим, а это, как мы знаем, свойственно русскому человеку в определенной части нашего общества, и в определенные периоды жизни нашего общества вполне себе отчетливо проявлялось представление о том, что вот иностранцы, они, конечно, люди высокой культуры, не то что мы. Но, возвращаясь к той мысли, которую вы увидели в этих словах Патриарха, я думаю, что, конечно, тезис об открытости предполагает и готовность к восприятию иного, осмыслению этого иного, соотнесению этого иного со своим, и, если надо, готовность учиться и перенимать что-то — именно в культурном пространстве, конечно, я не имею в виду сейчас вероучительное ни в коей мере, — что нам кажется интересным, важным и содержательным.

К. Мацан

— Есть знаменитая мысль Фёдора Михайловича Достоевского из его не менее знаменитой Пушкинской речи о русской идее, как о таком всеприятии, готовности примирить в себе разные течения, разные взгляды, разные традиции, такая открытость русского человека всему. Кто-то из современников Достоевского, таких близких к мировоззрению, скорее, в духе Константина Николаевича Леонтьева, критиковал эту мысль, говоря, что всё принимать — это значит принимать в себя и все болезни всех тех традиций, всех тех других культур, которые есть, и нужно ли это? Получается, открытость нужна, но не открытость всякому и не открытость такая слепая, не открытость, как некая абсолютная безусловно, нерассуждающая готовность принять. Вот насколько и это обсуждалось, насколько эта проблематика тоже стояла для вас, как участников панельной дискуссии?

В. Легойда

— Кстати сказать, я не думаю, что Достоевский бы возражал такому прочтению открытости, хотя вы совершенно правы, его критиковали и вообще критиковали за тезисы всемирной открытости русской культуры. В таком виде я сейчас не вспомню, чтобы это обсуждалось, хотя, помимо этой секции, на которой мы сейчас сконцентрировались, я проводил секцию, связанную с фигурой Александра Невского и культурной памятью об Александре Невском в разных эпохах и даже в разных культурах. У нас были представители сербской культуры, сербских университетов, китаец был — совершенно замечательный писатель китайский современный, который очень прилично ориентировался и в русской культуре, и проводил интереснейшие параллели между Александром Невским и героями уже китайской культуры, для меня совершенно неизвестными. Поэтому так или иначе, опять же, к вопросу о том, что мы опознавали что-то уже сказанное в одной культуре, пытались сравнивать с другой, вот эти вещи были.

К. Мацан

— Какие еще секции привлекли ваше внимание на форуме? Вот вы сказали, что две модерировали, одна про Александра Невского, а вторая?

В. Легойда

— Вторая была в направлении, связанном с новыми технологиями, у нас была секция, посвященная этическим вызовам и технологическим прорывам, связанным, естественно, как без него — с искусственным интеллектом. Там совершенно замечательный отец Павел Великанов выступал, Илья Александрович Кузьменков, Александр Владимирович Журавский, другие достойные спикеры, Роман Владимирович Карманов. Такая была у нас интересная дискуссия, я в конце попросил всех участников сформулировать какой-то один такой тезис, даже, с позволения сказать, слоган, который бы он хотел сохранить и адресовать в будущее, что называется, в связи с теми проблемами, которые мы обсуждали. И Илья Александрович Кузьменков, со свойственной ему оригинальностью и глубиной, вспомнил, как он замечательно выразился, самое короткое произведение русской литературы, это высказывание Козьмы Пруткова: «Бди!» И то ли он же, то ли отец Павел Великанов говорил, что надо как-то осторожно, но взаимодействовать, и я сказал, что под влиянием нашей дискуссии у меня, как у модератора, родилась идея двух мерчей, то есть футболок или худи с надписями. На черной майке я предложил белым написать «Бди!», а на второй, на белой, черным написать: «Бди, но взаимодействуй». Это так, на правах шутки, но мне кажется, что всё же, как говорил герой Достоевского, «цельную мысль выразил». Я имею в виду, конечно, наших участников дискуссии.

К. Мацан

— А что еще важного было сказано про этические вызовы, связанные с искусственным интеллектом? Я этот вопрос задаю, потому что, с одной стороны, тема нейросетей, искусственного интеллекта, безусловно, очень горячая и актуальная. С другой стороны, и дискуссий немало. И, как кажется, что еще об этом сейчас можно сказать, кроме того, что действительно это явление нашей жизни, которое прочно в нее вошло уже и никуда, вероятно, уходить не собирается в обозримом будущем. Есть представление о том, что, как всегда, это инструмент, которым можно пользоваться. Любая новая технология с собой несет и опасности, и выгоды, и вот мы приходим к тому, что ко всему нужно подходить с умом, не убегая, не отказываясь, не маркируя это как что-то злое и сугубо вредное, но начиная к этому адаптироваться. А что-то такое, что вас удивило бы в обсуждении нейросетей и искусственного интеллекта, было сказано?

В. Легойда

— Ну, я вижу, что идея мерчей вас не вдохновила.

К. Мацан

— Я уже пошел их заказывать.

В. Легойда

— Да, да, хотя вот Карманов потом мне написал смс, что, поскольку он озвучил это на подведении итогов секции, он сказал, что с нас причитается, и как только мы эти мерчи сделаем, то вот Роман Владимирович, конечно же, свои экземпляры получит. Но, вы знаете, может быть, не столько именно какие-то формулировки новых этических проблем, хотя там разные были вопросы. У нас там были представители печатных изданий, и мы обсуждали, насколько они готовы использовать искусственный интеллект в подготовке иллюстративного ряда и прочее. То есть, скорее не этические, а такие уже практически инструментальные вопросы обсуждались. А вот из такого философски-футурологического, Александр Владимирович Журавский заместитель руководителя Управления общественных проектов в администрации президента, предстал на этой дискуссии в своей некоей новой ипостаси, как автор написанного, еще не вышедшего, правда, но вот мы ожидаем романа под названием «Альтернатива», в котором действие происходит в ближайшем будущем (не буду спойлерить, чтобы автор не обиделся), но там теме искусственного интеллекта уделяется довольно серьезное внимание и ни много ни мало перспектива, которая там рисуется при открытом финале, который автор оставляет для читателя, это все-таки некий глобальный риск, при котором то, что мы именуем искусственным интеллектом, в будущем перестает быть только инструментом и помощником, он обозначен совершенно очевидно, но не в плане восстания машин какого-то, а даже в плане взаимодействия человека, находящегося у власти и вот этого мощнейшего инструмента, хотя и не только, и уже не столько инструмента, который с человеком продолжает взаимодействовать, и там речь идет уже о вариантах, о том, как искусственные интеллекты тоже общаются друг с другом. И даже если это такая вот футурологическая притча, то она, на мой взгляд, очень интересна и заслуживает внимания, тем более что Александр Владимирович, как человек широко образованный и очень подготовленный в разных темах, там не избегает не только религиозно-философского, но и богословского осмысления вот этого ближайшего будущего, что делает этот роман весьма и весьма интересным.

К. Мацан

— Вот на панельной дискуссии, о которой мы вначале сказали и про которую сегодня в основном говорили, вы сказали, что задача культуры — это ответ на вопрос, что такое быть человеком. Ну вот простой вопрос, а на него можно однозначно ответить?

В. Легойда

— Конечно, нет. Я, по-моему, тогда поправился и сейчас я поправлюсь, я считаю, что в предельном смысле культура — это попытка ответить на вопрос, что значит быть человеком. Это не моя мысль, но я вполне нахожу ее продуктивной и солидарной, вот культура, как такая знаковая система, с помощью которой мы формулируем и передаем смыслы, связана с попыткой разрешения двух конфликтов, двух напряжений, которые довольно легко обнаруживаются в жизни. Это конфликт между человеком и природой, потому что человек, будучи частью природы, при этом является существом, взыскующим смыслов, любви, радости, счастья, красоты, добра, и проявленности этих смыслов в природе самой по себе мы не наблюдаем. И вот этот некий конфликт между тем, что должно быть, к чему мы стремимся, и тем, что есть, и это напряжение между данными двумя полюсами мы пытаемся решить, создавая вот этот третий мир, на границе мира человека и мира природы мы создаем этот третий мир — мир культуры, в котором пытаемся решить вот эту задачу, этот конфликт снять, это напряжение ослабить. И второе — это напряжение между человеком и людьми, между индивидом и обществом. Это тоже в культурном опосредовании нами разрешается, вот этот третий мир, мир культуры пытается примирить или научить жить вместе еще эти два мира, и это мне представляется весьма важным.

К. Мацан

— Спасибо огромное за этот разговор. Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома, профессор МГИМО, член Общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо огромное, до новых встреч, до свидания.

Все выпуски программы Светлый вечер

- «Вице-адмирал М.П. Саблин». Александр Музафаров

- «Театр «Живая вода». Лариса Никулина

- «Подросткам о вере»

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Радио ВЕРА из России на Кипре. Ο ραδιοφωνικός σταθμός ΠΙΣΤΗ απο την Ρωσία στην Κύπρο (08.12.2025)

Псалом 27. Богослужебные чтения

Как научиться слышать, что Бог хочет мне сказать? Ответ на этот вопрос находим в 27-м псалме пророка и царя Давида, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.

Псалом 27.

Псалом Давида.

1 К тебе, Господи, взываю: твердыня моя! не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоём я не уподобился нисходящим в могилу.

2 Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему.

3 Не погуби меня с нечестивыми и с делающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло.

4 Воздай им по делам их, по злым поступкам их; по делам рук их воздай им, отдай им заслуженное ими.

5 За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их.

6 Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих.

7 Господь — крепость моя и щит мой; на Него уповало сердце моё, и Он помог мне, и возрадовалось сердце моё; и я прославлю Его песнью моею.

8 Господь — крепость народа Своего и спасительная защита помазанника Своего.

9 Спаси народ Твой и благослови наследие Твоё; паси их и возвышай их во веки!

Мы живём в мире звуков. Однако не все из них мы воспринимаем. Это очень хорошо заметно, когда учёные сравнивают слуховое восприятие человека и животного. Так, например, дельфины, киты и летучие мыши, чтобы ориентироваться в пространстве, посылают впереди себя ультразвук. Это звук на очень высокой частоте. Он служит для этих животных чем-то вроде радара. Отражаясь от предметов, звук возвращается к ним, предупреждая о препятствиях. У слонов всё наоборот. Они способны слышать инфразвук. Это звук на очень низкой частоте, который помогает им слышать рокот других слонов за многие километры от них. У нас с вами свой звуковой диапазон. Мы не слышим слишком высокие звуки и слишком низкие. Поэтому от нас закрыт целый мир.

Писание утверждает, что Бог тоже способен издавать звуки. У Бога есть Своя частота звучания, Свой диапазон. Если мы внимательно будем читать Ветхий Завет, то увидим, что Бог зачастую открывается Израилю не в образе, а в голосе. Пророки слышат именно глас Божий. Поэтому и ветхозаветный символ веры звучит так: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть». Бог взывает к слуху людей, а не к другим чувствам. Кроме того, сам мир творится при помощи Слова. Под Словом христианская традиция понимает Второе лицо Пресвятой Троицы. Это Сам Бог, который стал человеком.

В только что прозвучавшем псалме псалмопевец также уделяет внимание голосу и слуху. «Не будь безмо́лвен для меня́, — просит он, — услы́шь го́лос моле́ний мои́х». Очевидно, что не о физическом слухе говорит псалмопевец. Чтобы найти и подключиться к частотному диапазону Творца, необходимо развивать духовный слух. И в 27-м псалме мы находим конкретную рекомендацию, как именно это необходимо делать. По словам псалмопевца, нечестивые люди будут наказаны «за то, что они́ невнима́тельны к де́йствиям Го́спода и к де́лу рук Его́». Вот и рецепт. Бога услышит тот, кто приучит себя видеть то, как Он действует в этом мире.

Перед нами призыв понуждать себя всматриваться и в то, что нас окружает, и в собственную душу. Но когда я делаю всё набегу, когда я в постоянной суете, у меня вряд ли это получится. Поэтому важная духовная задача, которую мы обязаны решить, если хотим общения с Творцом, — это научиться останавливаться. Причём не только физически. Но ещё и останавливать свои мысли и свои чувства. Научиться просто быть в молчании. Сидеть при этом или лежать, или стоять — это не так важно. Главное — слушать, смотреть, осязать, обонять, пока шум не уйдёт. Откройте православный молитвослов. В начале утренних молитв там прямой призыв к такой остановке. Там написано: «Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным: Бо́же, ми́лостив бу́ди мне гре́шному». Только с такой остановки может начаться разговор с Богом.

Если будем усердны на этом пути, то пройдёт не так много времени, и мы ощутим, что звук, который издаёт Господь, никогда не прекращается. Это особая духовная вибрация, которая есть в нашем мире от начала веков. Это фон нашей жизни. Этим звуком наполнена вся Вселенная. Как прекрасно об этом говорится в одном из псалмов: «Словом Господним небеса утверждены и Духом уст Его вся сила их».

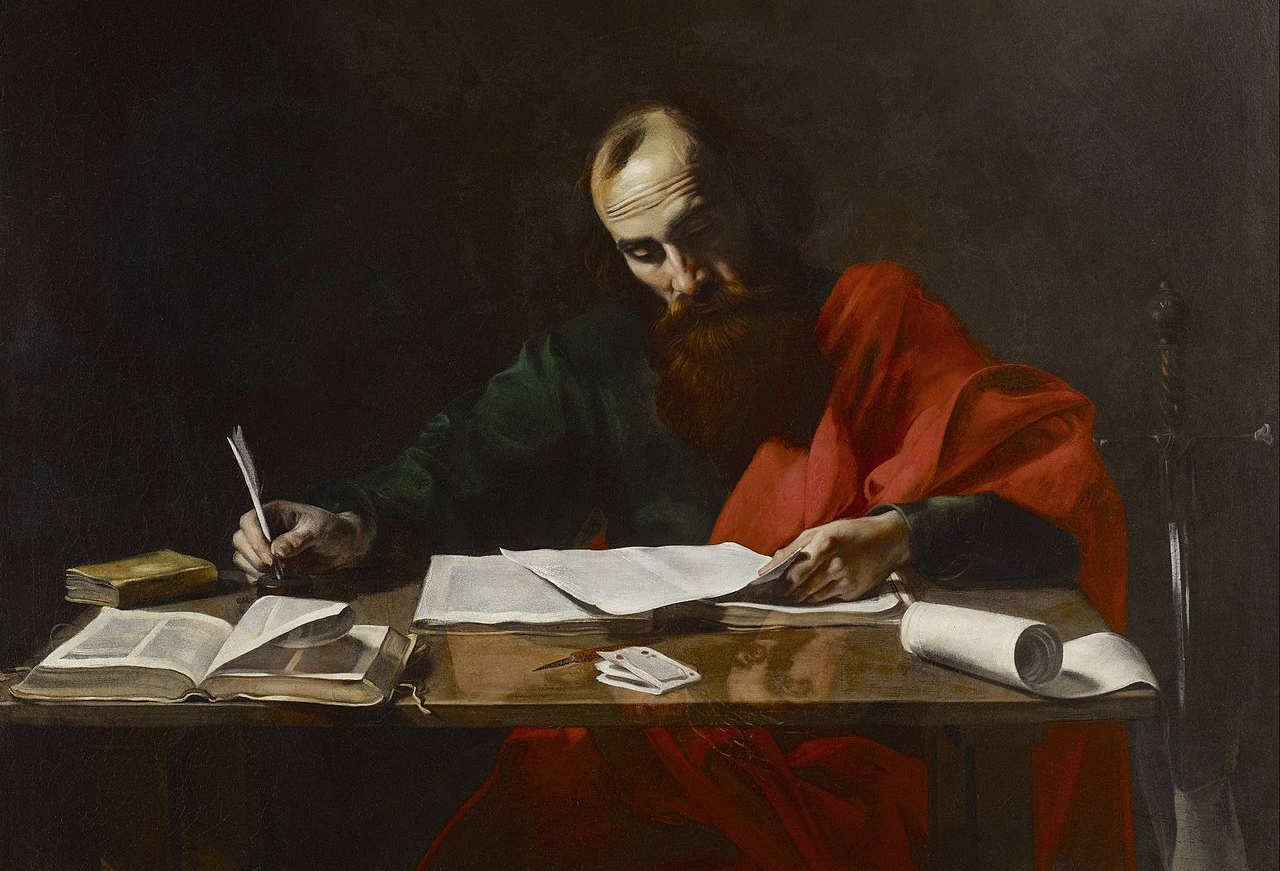

Первое послание к Тимофею святого апостола Павла

1 Тим., 285 зач. (от полу́), V, 1-10.

Комментирует священник Дмитрий Барицкий.

Родитель несёт ответственность за своего ребёнка. Начальник — за своего подчинённого. До какой степени эта ответственность распространяется? Когда следует учить и наставлять, а когда стоит остановиться и не лезть к человеку со своим наставлениями? Определённый ответ на этот вопрос можно увидеть в отрывке из 5-й главы 1-го послания апостола Павла к Тимофею, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.

Глава 5.

1 Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших, как братьев;

2 стариц, как матерей; молодых, как сестер, со всякою чистотою.

3 Вдовиц почитай, истинных вдовиц.

4 Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу.

5 Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь;

6 а сластолюбивая заживо умерла.

7 И сие внушай им, чтобы были беспорочны.

8 Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного.

9 Вдовица должна быть избираема не менее, как шестидесятилетняя, бывшая женою одного мужа,

10 известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу.

Те рекомендации, который мы услышали в только что прозвучавшем отрывке, адресованы апостолу Тимофею. Он был учеником Павла и епископом города Эфес. В христианской Церкви это самая высокая степень священнического служения. Слово «епископ» с греческого языка переводится как надзиратель. И это не случайно. Епископ — глава церковной области, которая называется епархия. В подчинении у него находятся простые священники и другие служители. Главная функция епископа — следить за порядком в тех церковных общинах, которые находятся под его присмотром.

Из слов апостола Павла следует, что власть, сосредоточенная в руках Тимофея, это не просто власть административная. Он должен следить не просто за внешней дисциплиной. Ему необходимо заботиться о нравственной чистоте своих подопечных, а также уделять внимание их духовной жизни. Таким образом он должен увещевать мужчин и женщин, старших, ровесников и младших, тех, кто имеет семью, и кто её потерял. В частности то, какого рода должна быть эта забота, хорошо видно из советов, которые Павел даёт Тимофею относительно вдовиц. Тимофей должен внушать им заботится о своих домашних, о своих детях и внуках, а также должен наставлять вести непорочную жизнь и пребывать в непрестанных молитвах.

Согласитесь, это всё очень личные, даже интимные сферы жизни. А потому Тимофею следовало быть очень деликатным и предусмотрительным. И Павел напоминает ему об этом. В самом начале прозвучавшего отрывка он говорит, что увещевать необходимо без укора. Не укоряй. Рекомендация краткая, но очень ёмкая. Но как же это возможно, если речь идёт о замечаниях? Ведь замечания — это уже есть и укор, и упрёк. Святитель Иоанн Златоуст очень хорошо это поясняет: «По самому существу дела... выслушивать замечания, тягостно, — и в особенности, когда это случается с престарелым человеком; а если (замечания делаются) к тому же юношею, то это становится втройне безрассудным». А потому любое обличение «нужно смягчать кротостью и дружелюбием», — рекомендует святитель Иоанн. Иными словами, замечание превращается в укор и упрёк лишь тогда, когда мы находимся в определённом внутреннем расположении. Когда в нас живёт дух раздражения, неприязни, враждебности, подозрительности, превозношения, глупости. И, напротив, когда у нас на сердце чисто и светло, когда мы дружелюбно настроены по отношению к человеку, когда в нас нет страха, подозрительности и неприязни, человек может принять от нас даже неприятное замечание. Безусловно, все мы с вами обращаем внимание на слова. Но в ещё большей степени мы ощущаем то, с каким настроением эти слова сказаны. А потому все рекомендации апостола Павла требовали от Тимофея очень внимательного отношения к себе. Он сам был должен вести духовную жизнь и быть примером чистоты жизни.

Тимофей был большим начальником. Не все из нас администраторы подобного уровня. Однако у каждого из нас есть своя, пусть и небольшая, епархия, в которой мы являемся епископом. Например, это наша семья или тот небольшой коллектив, за который мы несём ответственность. И если мы вдруг решили наставлять своих подопечных в их духовной жизни, если мы хотим учить их нравственности, мы всегда должны помнить, что речь идёт не об армейской дисциплине. Внутренний мир человека — это сфера очень чувствительная и ранимая. Здесь не может быть одного устава на всех. Всё очень индивидуально и уникально. Если мы этого не учитываем, то наше руководство напоминает поведение слона в посудной лавке. Наши даже очень правильные слова приносят человеку боль, оставляют на его сердце едкую горечь, наносят тяжёлую рану. А потому нам следует быть очень внимательными к себе и к тому, в каком состоянии находится наше собственное сердце. Ведь погружаться в душу другого человека мы можем лишь в той степени, в какой внутри нас живёт дух кротости и дружелюбия.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов