Иногда я слышу от своих православных друзей подобные слова: «Проблемы в жизни — это наказание от Господа за грехи». Я внутренне не могу с этим согласиться. Вернее так: я с этим в принципе согласен, но вот человека сомневающегося, который пока стоит только на пороге храма, такая фраза может от христианства оттолкнуть. Дескать, сейчас я в храм зайду — и меня там начнут наказывать. Задача в том, чтобы разобраться и понять, что же значит слово «наказание» в христианском контексте.

Вообще, с таким вопросом конечно же лучше обращаться к опытному священнику. Но всё-таки у меня как у обычного рядового мирянина есть своё понимание этой проблемы. В основе слова «наказание» лежит другое, несколько устаревшее сегодня слово «наказ». Некая моральная установка, которую старший даёт младшему. Не всегда конечно, но первая ассоциации с «наказом» у меня лично — это, например, слова, которые Петруше Гринёву сказал отец в «Капитанской дочке»: «Береги честь смолоду». Но это наказ, скажем так, позитивный. А ведь может быть и наказ как предостережение: в смысле, «не делай того-то и того-то», «не поступай так-то и так-то». И вот именно таким наказом мне представляется то, что мы называем «Божьим наказанием».

Наказание в этом случае — не месть. Бог — вообще не мститель. Я в это верю. Бог не рассуждает о человеке в терминах возмездия: «Ах ты так поступил?! Ну ты сейчас у меня за это получишь! Вот тебе болезнь! Или вот тебе увольнение с работы!» Нет. Я верю, что всё совсем не так, потому что Бог — любит людей. Неслучайно в главной христианской молитве мы называем Бога отцом — «Отче наш». Мы его дети. Родители любят своих детей, и когда наказывают — пытаются их вразумить, а не проучить. Ведь ставя ребёнка в угол, лишая его компьютера или каких-то других удовольствий, мама или папа не преследуют цель отомстить за плохое поведение, но — оценить своё поведение, чтобы понять, что этого и этого делать не следовало. Это нужно для того, чтобы дальше мирно идти по жизни вместе. Ведь никуда дети от родителей не денутся, а значит, чтобы всё было в будущем хорошо, ребёнок, нахулиганив, должен как-то себя оценить и перемениться.

Я верю, что так же рассуждает и Господь. Он тоже знает, что мы как его дети никуда от него не денемся. И проблемы, которые он нам посылает — могут быть и вправду наказанием. Но именно наказанием — то есть, наказом: «Подумай о своём поведении, не делай так», а не месть из серии «ну получай!». Принципиальная разница, на мой взгляд, в том, что месть — связана только с нашим прошлым. Совершил что-то вчера — получил. Точка, ситуация закрыта. А наказание в этом смысле — это задел на будущее: «Подумай о своём поведении — и в дальнейшем так не делай». Сама перспектива того, что точно будет что-то в дальнейшем, вселяет надежду и делает Божье наказание чем-то не таким уж страшным. В ней есть даже какая-то радость: Бог знает и верит, что я смогу измениться.

Псалом 85. Богослужебные чтения

Тревожность, беспокойство и страх — состояния, которые нередко посещают каждого из нас. Мы боимся будущего, одиночества, неудачи, мнения других, болезней. Поэтому наш внутренний мир часто похож на волнующееся море. Священное Писание предлагает парадоксальный выход: если хочешь избавиться от гнетущего страха перед жизнью, необходимо приобрести страх перед Богом. Именно этой теме посвящён 85-й псалом, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.

Псалом 85.

Молитва Давида.

1 Приклони, Господи, ухо Твоё и услышь меня, ибо я беден и нищ.

2 Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою; спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя.

3 Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день.

4 Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою,

5 Ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем, призывающим Тебя.

6 Услышь, Господи, молитву мою и внемли гласу моления моего.

7 В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня.

8 Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои.

9 Все народы, Тобою сотворённые, приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твоё,

10 Ибо Ты велик и творишь чудеса, — Ты, Боже, един Ты.

11 Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей; утверди сердце моё в страхе имени Твоего.

12 Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и славить имя Твоё вечно,

13 Ибо велика милость Твоя ко мне: Ты избавил душу мою от ада преисподнего.

14 Боже! гордые восстали на меня, и скопище мятежников ищет души моей: не представляют они Тебя пред собою.

15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный,

16 Призри на меня и помилуй меня; даруй крепость Твою рабу Твоему, и спаси сына рабы Твоей;

17 Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня.

«Утверди́ се́рдце моё в стра́хе и́мени Твоего́», — просит Бога псалмопевец. О каком страхе идёт речь? Очевидно, что это не состояние животного ужаса перед наказанием. Ведь Бог есть любовь. И как говорит апостол Иоанн Богослов, «в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». Поэтому выражение «страх Божий», которое использует прозвучавший псалом, указывает на нечто иное.

В книге пророка Исаии есть знаменитый эпизод. В нём рассказывается о том, как Господь явился пророку. Потрясённый этим видением Исаия закричал: «Го́ре мне! поги́б я! и́бо я челове́к с нечи́стыми уста́ми, и живу́ среди́ наро́да та́кже с нечи́стыми уста́ми, — и глаза́ мои́ ви́дели Царя́, Го́спода Савао́фа». Это возглас человека, который увидел полноту святости и перед её лицом осознал свою нечистоту и несовершенство. Чувство, которое посетило Исаию, — это комбинация глубочайшего почтения, изумления, признания абсолютного превосходства и величия Бога, и вместе с тем это здоровое осознание дистанции между Творцом и творением. Это состояние благоговейного трепета.

Что важно, именно с этого момента начинается служение Исаии как пророка. Он исполняется Божественной мудрости, получает пророческий дар. Поэтому и говорится в книге Притчей царя Соломона о том, что страх Господень — это начало Премудрости. Более того, Исаия исполняется мужеством и отвагой. Он не боится идти к враждебно настроенным к нему людям и возвещать им волю Творца. И это несмотря на то, что так он подвергает себя смертельной опасности. Опять же, так действует страх Божий. Он не парализует, как животный ужас. Напротив, это установка, которая упорядочивает жизнь и даёт силы для активной и целенаправленной деятельности. И причина проста — страх Божий ставит Бога в центр мироздания и нашей личной вселенной. И теперь пророком управляют не его эго, не его личные желания или боязни. Им руководит Дух Господень.

Именно об этом страхе и просит псалмопевец. Подобно пророку Исаии и премудрому Соломону, он познал важную истину, о которой также читаем в книге Притчей: «Страх Господень ведёт к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен». Древнееврейское слово, которое переведено как «доволен», можно перевести как «умиротворён». Тот, кто познал страх Божий, избавлен от тех тревог, которыми наполнена жизнь. Он находится в состоянии довольства. И причина очевидна. Такой человек перестаёт почитать себя мерой всех вещей и полагаться исключительно на свои силы. Он признаёт, что не может самостоятельно управлять своей жизнью, справляться с её непредсказуемостью и с тем абсурдом, который порой творится вокруг. Он приучил себя отдавать всё это Творцу. То есть приучил себя ставить Его на первое место во всех своих делах. Советоваться с Ним перед каждым даже самым будничным и прозаичным начинанием. Постоянно искать Его волю и сверять свои мысли, чувства, слова и поступки с Его законом. За это Господь постепенно наполняет его сердце Своей благодатью.

Первое соборное послание святого апостола Петра

Апостол Пётр

1 Пет., 61 зач., IV, 1-11.

Комментирует священник Антоний Борисов.

В наши дни завещание представляет собой документ, определяющий права на собственность автора завещания. В древности завещание представляло собой скорее завет — то есть наставление, как и для чего жить. Именно в таком ключе стоит воспринимать текст, который мы с вами сейчас услышим. Речь — об отрывке из 4-й главы первого послания апостола Петра, что читается сегодня утром во время богослужения. Послушаем.

Глава 4.

1 Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотию перестает грешить,

2 чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией.

3 Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, помыслам), пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению;

4 почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас.

5 Они дадут ответ Имеющему вскоре судить живых и мертвых.

6 Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу духом.

7 Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах.

8 Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов.

9 Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота.

10 Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией.

11 Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь.

Мы с вами только что услышали заключительную часть первого послания апостола Петра. Перед нами, повторюсь, самое настоящее завещание — проникновенный призыв-завет к христианам, как и для чего им следует жить. Интересно, что, судя по деталям повествования, первоначальные адресаты прозвучавшего текста ангелами не были. Эти люди пришли в христианство из язычества. И апостол довольно подробно рассказывает, как была устроена жизнь его первых читателей. Он, в частности, пишет: «Вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, помыслам), пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению».

Но апостол не отворачивается от этих людей, не выражает по отношению к ним никакого презрения. Наоборот. Он радуется, что язычники, жившие в тяжких грехах, со своим ужасным прошлым покончили, разорвали связь с пороками, о которых и говорить стыдно. И Пётр просит своих первоначальных читателей быть верными Христу до конца, не искать лукавых компромиссов с совестью. Но завет апостола не ограничивается только борьбой.

Дело в том, что сопротивление ради сопротивления — цель сомнительная. Только отсекать, отказываться, отвергать нельзя. Необходимо иметь ещё и положительную задачу. Апостол Пётр это прекрасно понимал. Потому он, призывая христиан к беспорочной жизни, не менее сильно просит их совершенствоваться в добродетелях, укреплять любовь друг ко другу, служить Богу теми талантами, которыми мы нашим Творцом наделены. И делать всё перечисленное не ради собственной славы, а ради славы Божией. Или как пишет апостол: «Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, служи по силе, какую даёт Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа».

Призыв-завет апостола Петра актуален и в наши дни. Окружающий нас мир очень напоминает тот, в котором пришлось жить святому. Мы видим, как вокруг процветают различные пороки, как люди выбирают не свет, но тьму. Но это не повод отчаиваться и сдаваться. И это не повод презирать людей, совершающих даже самые тяжёлые грехи. На примере текста прозвучавшего послания мы видим, как Бог способен вытащить человека из плена даже самых страшных ошибок. Ведь и апостола Петра Господь спас — принял его покаяние за совершённый в ночь пленения Христа грех предательства.

И Пётр с глубочайшими смирением и благодарностью принял дар Спасителя, сделав выводы и в отношении других людей. А именно — если Бог простил Петра, то и сам Пётр теперь призван прощать, покрывая любовью чужие ошибки. К тому же самому приглашаемся апостолом и мы. Будем же следовать его завещанию, стремясь жить в мире с Богом, окружающими людьми и собственной совестью. И тогда Христос, победивший зло и смерть, будет присутствовать в нашей жизни, освящая и укрепляя нас в дни скорби и радости.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

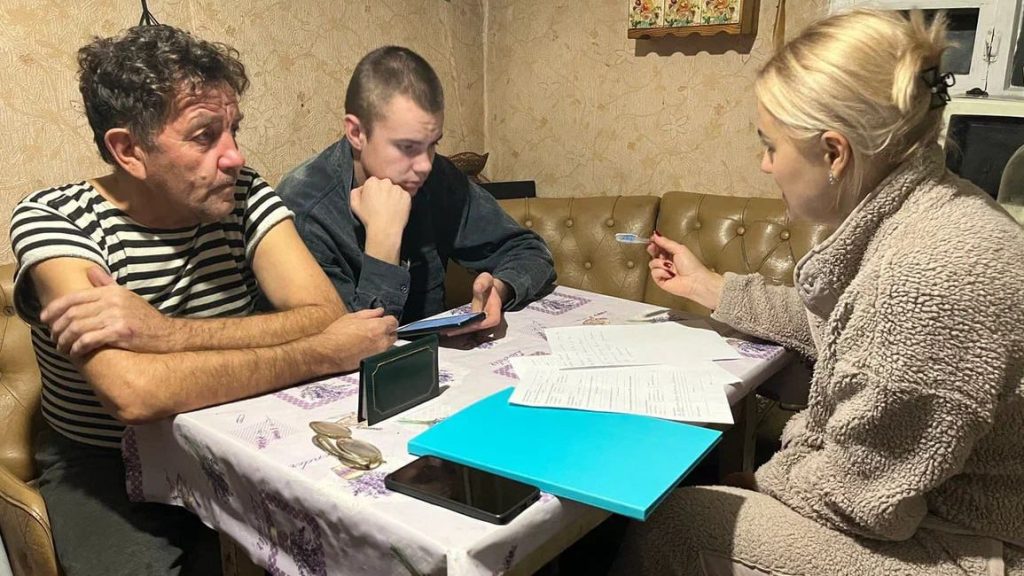

Поможем дедушке, который один воспитывает четверых внуков

Юрию Ивановичу 63 года. Полгода назад ему пришлось принять непростое, но «единственно возможное», как он сам говорит, решение. После смерти 37-летней дочери мужчина воспитывает четверых внуков один.

Старшему Сергею 22 года. Он учится на повара. У молодого человека дефект речи, из-за которого он стесняется общаться и ведёт замкнутый образ жизни. Остальные трое ребят — школьники. Пятнадцатилетний Олег любит футбол, тринадцатилетней Карине нравится рисовать картины по номерам. Ещё она увлекается рукоделием и посещает секцию волейбола. Младшему Валере всего девять.

Большая и дружная семья живёт в доме с двумя комнатами и кухней. Поскольку газа нет, дедушке с внуками приходится обходиться печным отоплением. В доме нет и горячей воды, а ветхая проводка опасна и требует замены. Холодильник почти вышел из строя. Готовит семья на печи и старой электроплите.

Но Юрию Ивановичу некогда унывать, ведь на нём школьные хлопоты, быт и переживания детей. А ещё проблемы с собственным здоровьем.

Сейчас семье необходима помощь с оформлением документов и детских пособий. И детям, и Юрию Ивановичу требуется психологическая поддержка. Ребятам нужно помочь пережить потерю мамы, а дедушке — научиться находить общий язык с подростками. А ещё семья нуждается в простых, но жизненно важных вещах для быта: холодильник, бойлер, постельное бельё, школьные принадлежности.

Помочь «многодетному дедушке» и его внукам можно на сайте фонда «Ясное дело».