Проект «Краски России» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

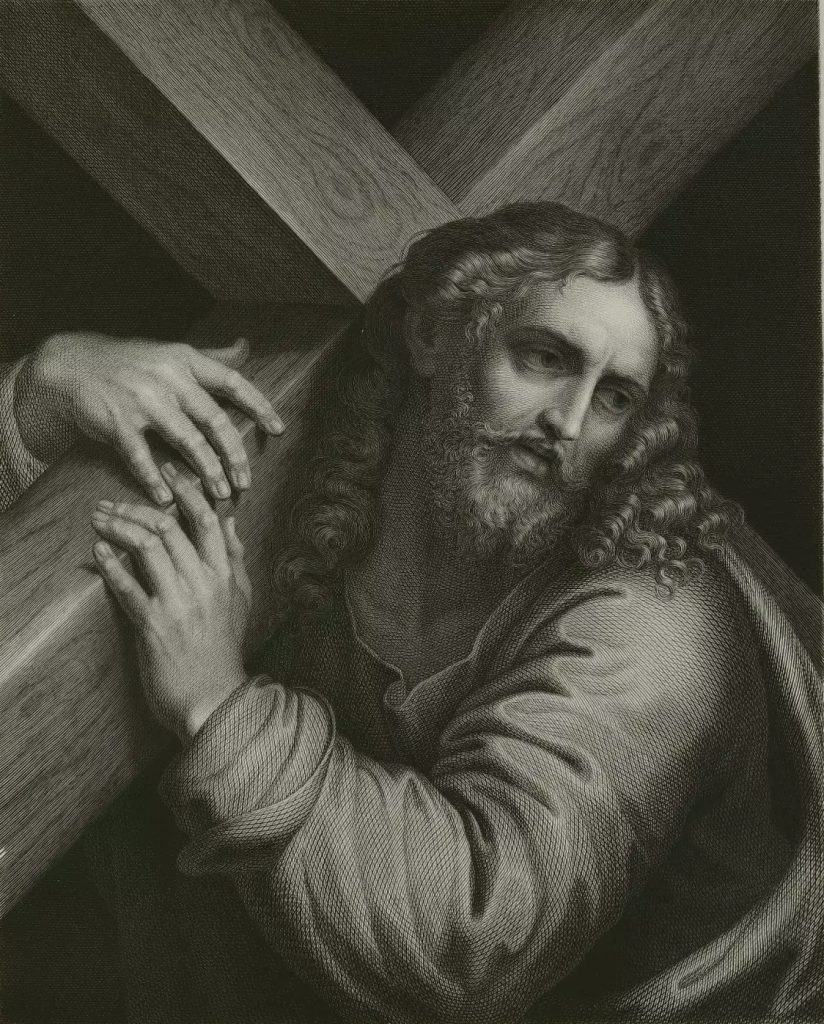

Иван Пожалостин работал над гравюрой «Несение Креста» три года. Мастер сосредоточил внимание на фигуре самого Иисуса Христа, который сквозь века несёт тяжёлую ношу человеческой греховности. И милостиво спасает человека Своей жертвой на Кресте.

— Андрей, а кто такой Иван Пожалостин? Почему Рязанский художественный музей, в котором мы сейчас находимся, носит его имя?

— Это, Саша, замечательный художник второй половины девятнадцатого века! Когда в 1913 году энтузиасты создали в Рязани художественно-исторический музей, творческое наследие Пожалостина стало основой коллекции. Пойдем, я покажу тебе его работы. Через зал направо.

— А пока идем, расскажи мне немного о художнике. Он родом из здешних мест?

— Из села Еголдаево Рязанской губернии. Родился в крестьянской семье в 1837 году. В тринадцать лет остался без родителей, воспитывался в сиротском училище в Рязани. Здесь талант мальчика заметил один из преподавателей, художник Николай Степанов. Он стал заниматься с Иваном. И эти уроки помогли Пожалостину найти свой путь в жизни.

— Он где-то ещё учился потом?

— О, да, и весьма успешно! Рязанский самородок окончил Императорскую академию художеств в Санкт-Петербурге. И состоялся как уникальный мастер-гравёр.

— Гравёр?

— Да. Иван работал в технике резцовой гравюры по меди. Это когда рисунок вырезают на медной пластинке, затем на неё наносят краску и делают отпечаток на бумаге.

— Кропотливый труд!

— Тут нужна твёрдая рука, чтобы филигранно проработать все мелкие детали. Иван Пожалостин овладел этим мастерством в совершенстве. И ты можешь в этом убедиться — мы пришли. Вот за эту гравюру, взгляни, художник получил в 1871 году звание академика живописи.

— Называется «Несение Креста».

— Сюжет известный. Иисус Христос несёт на гору Голгофу Крест, на котором будет распят.

— По стилю не похоже, что русский художник рисовал. Напоминает работы итальянцев эпохи Возрождения. Леонардо да Винчи, например.

— Отчасти ты угадал. Иван Пожалостин, действительно, взял за основу работу неизвестного итальянского живописца. Точно определить первоисточник до сих пор не удалось. При этом гравюра русского мастера настолько своеобразна, что её смело можно назвать авторской работой.

— А в чем её своеобразие?

— В отличие от красочных итальянских полотен, произведение Ивана Пожалостина выглядит сдержанно, я бы даже сказал — аскетично. Во-первых, за счет монохромности. А во-вторых, благодаря композиции. Художник оставил за кадром толпу, окружавшую Спасителя на Крестном пути — римских солдат, книжников и фарисеев, простых горожан. И сосредоточил внимание на фигуре самого Иисуса.

— При этом значительную часть изображения занимает Крест.

— Именно! Его основа, лежащая на плече у Христа, делит изображение по диагонали. И это создает ощущение непомерной тяжести ноши.

— Иван Пожалостин как будто прочувствовал эту тяжесть.

— Художник три года работал над гравюрой «Несение Креста», и все это время, по его признанию, размышлял о страданиях Спасителя.

— Потому и смог передать взгляд Христа — скорбный и милостивый...

— Оставив за пределами изображения подробности евангельского сюжета, гравёр показал Христа не только как историческую Личность. Но как Бога, который сквозь века несет тяжёлую ношу человеческой греховности. И как милостивого Искупителя, спасающего человека Своей жертвой на Кресте.

Картину Ивана Пожалостина «Несение Креста» можно увидеть в Рязанском государственном областном художественном музее имени Ивана Пожалостина.

Все выпуски программы: Краски России

«Храм в селе Еськи». Инна Лобачева

У нас в студии была руководитель общественной организации «Сельская церковь» Инна Лобачёва.

Разговор шел об истории Богоявленского храма в селе Еськи Тверской области и о том, как он возрождается сегодня, а также о документальном фильме «К воскресению», посвященном селу Еськи.

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

«Вера и дело». Татьяна Славко

В программе «Светлый вечер» — кризисный психолог, коуч, председатель отделения «Опоры России» города Видное и владелец арт-пространства «Три руки» Татьяна Славко.

Гостья рассказывает о тяжёлой болезни и о том, как в этот период произошёл её осознанный приход к вере. Она вспоминает, что именно в больнице впервые по-настоящему обратилась к Богу с простой молитвой: «Господи, покажи мне мой путь». В разговоре звучит мысль о том, что, когда человек оказывается на грани жизни и смерти, особенно ясно понимается ценность отношений, любви и простого человеческого тепла.

Отдельная тема — проживание кризиса. Татьяна делится личным опытом того, как важно найти внутреннюю позицию, которая помогает выдержать тяжёлый период: в её случае таким ресурсом стали юмор во время лечения и молитва.

Разговор идет о христианском осмыслении коучинга, о честности в предпринимательстве и о «базовых настройках» человека, которые помогают понять своё предназначение.

Ведущая программы: кандидат экономических наук Мария Сушенцова

Все выпуски программы Вера и дело

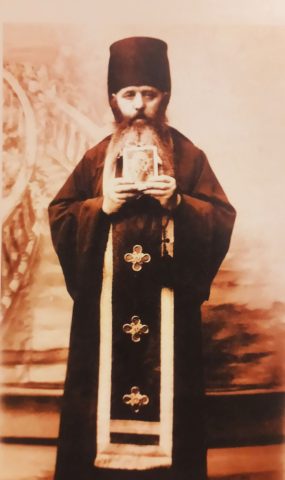

Музей Русского Афона. Святой Преподобный Аристоклий Афонский Старец Московский

Отношения Российского Государства и Святой горы Афон известны издревле. Еще Царь Иоанн Грозный отправлял святогорцам шкурки белок для кисточек иконописцев. А в середине XIX века, когда Свято-Пантелеймонов монастырь стал по-настоящему русским, благодаря замечательным подвижникам, иеросхимонаху Иерониму Соломенцову, духовнику обители, и игумену монастыря схиархимандриту Макарию Сушкину, старцы отправили для сбора пожертвований в Россию иеромонаха Арсения Минина. Этот деятельный талантливый человек создал в Москве на Никольской улице рядом с Богоявленским монастырем первое Афонское подворье. Эта маленькая часовня не вмещала всех желающих приложиться к афонским святыням, и уже через 10 лет, на Лубянской площади, рядом с Владимирскими воротами Китайгородской стены, была возведена величественная часовня, посвященная святому Великомученику и Целителю Пантелеймону. Третье место для Афонского подворья было подарено монахам — афонитам благочестивой купеческой вдовой, ставшей впоследствии монахиней, Акилиной Смирновой, на Полянке. Но в бывшей усадьбе не было храма. Святогорцы, приезжавшие в Москву подлечиться, потрудиться над изданием книг, собрать пожертвования, ходили молиться и служить в храмы, расположенные в Замоскворечье. Один из них, — храм Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе. И вот на Полянке, трудами настоятеля Афонского подворья иеросхимонаха Аристоклия Амвросиева в начале XX века было построено новое здание, с домовым храмом, в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница». В наши дни в этом здании создан прекрасный «Музей Русского Афона», куда мы с вами и приглашены. Старец Московский Аристоклий здесь жил, принимал людей, молился в этом храме, и упокоился в подклете этого здания. Об этом удивительном святом, преподобном Аристоклии Афонском, о его молитвах, чудесах и наставлениях, о его прославлении, наша программа.

со Святой горы Афон

Преподобный Аристоклий Афонский

Святой Преподобный Аристоклий Афонский

Фотографии предоставлены «Музеем Русского Афона» Афонского подворья в Москве.

Все выпуски программы Места и люди