Фото: Алексей Трифонов

Отмена крепостного права в России в 1861 году, конечно же, была событием эпохальным. Вы только представьте себе, какое количество судеб развернулось на 180°. Причем не только тех, кто был крепостным, но и тех, кто ими владел. Отражено это событие было не только в исторических документах, но и в литературе, и в живописи, и в музыке, и даже в архитектуре. Особенно в храмовой.

Буквально через месяц после отмены крепостного права в Нижнем Тагиле был отслужен торжественный молебен, а на площади перед заводоуправлением оглашен царский манифест. Там же кто-то подал мысль о создании на народные средства церкви во имя великого князя Александра Невского в память об освобождения крестьян из крепостного состояния.

1 июня главноуправляющий заводами генерал-майор Рашет собрал в здании заводоуправления служащих и некоторых купцов и предложил им к подписанию заранее составленный заводским служащим Дмитрием Шориным «приговор» о сооружении храма и образовании попечительского комитета. Под документом подписались около 140 человек. В ноябре одобрили план и фасад будущей церкви по проекту архитектора Гирста. В феврале следующего года Синод благословил постройку храма на Вересовой горе, которую тогда же переименовали в Александровскую.

Деньги на строительство требовались немалые – 40 000 рублей серебром. К началу строительства было всего 3 000. Провели рыночный и кружечный сборы, но выручили всего несколько сотен рублей. Генерал-майор Рашет добавил ещё несколько. Промышленник Демидов дал тысячу, но проблема финансирования оставалась. И тогда, естественно, придумали налог: «…для усиления сумм, нужных на достройку церкви обложить каждого годного работника неотяготительным сбором по 15 копеек серебром в год». Вот так и набирались деньги. Справедливости ради отмечу, что впоследствии появились жертвователи, которые помогли дособрать нужную сумму. Да и стоимость самого строительства храма оказалась меньше, чем предполагалось. По фасаду он очень похож на тот, что построен архитектором Кузьминым для русских в Париже. Но по стоимости тагильская церковь вышла в 25 раз дешевле – в 43 тысячи рублей, а парижская – в миллион.

В первые два года было уложено около 600 тысяч кирпичей. После этого кураторы обнаружили недостаточность качества и прочности кладки. Подрядчику пришлось всё переделывать и строительство замедлилось. В общей сложности храм строился 16 лет и был освящен в декабре 1877 года. Интересно отметить, что Александровская гора для него – место очень удачное. С какой точки не смотришь на храм Александра Невского – всегда смотришь снизу вверх.

Построен он в стиле эклектика. Это значит – смешение различных стилей. Я не профессионал. Мне храм показался очень гармоничным и величественным. Вы вполне можете со мной поспорить, но для этого вам нужно познакомиться с храмом Александра Невского в Нижнем Тагиле поближе.

21 декабря. О монастыре основанном преподобным Кириллом Челмогорским

Сегодня 21 декабря. День памяти преподобного Кирилла Челмогорского, жившего в четырнадцатом веке.

Об основанном им монастыре — протоиерей Максим Горожанкин.

Все выпуски программы Актуальная тема

21 декабря. О Боге как Творце и Вседержителе

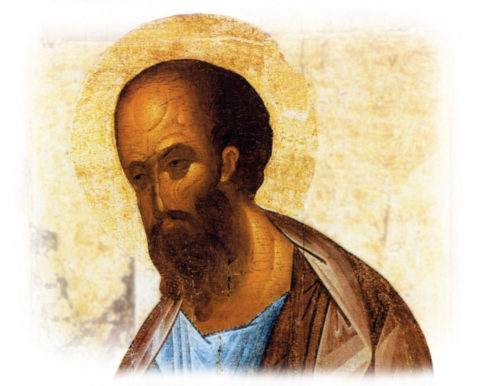

В 1-й главе Послания апостола Павла к колоссянам есть слова о Боге: «Всё Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит».

О Боге как Творце и Вседержителе — протоиерей Максим Первозванский.

Все выпуски программы Актуальная тема

21 декабря. О пророчествах о Христе в Ветхом завете

В 24-й главе Евангелия от Луки есть слова Христа: «Вот то, о чём Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах».

О пророчествах о Христе в Ветхом завете — игумен Назарий (Рыпин).

Все выпуски программы Актуальная тема