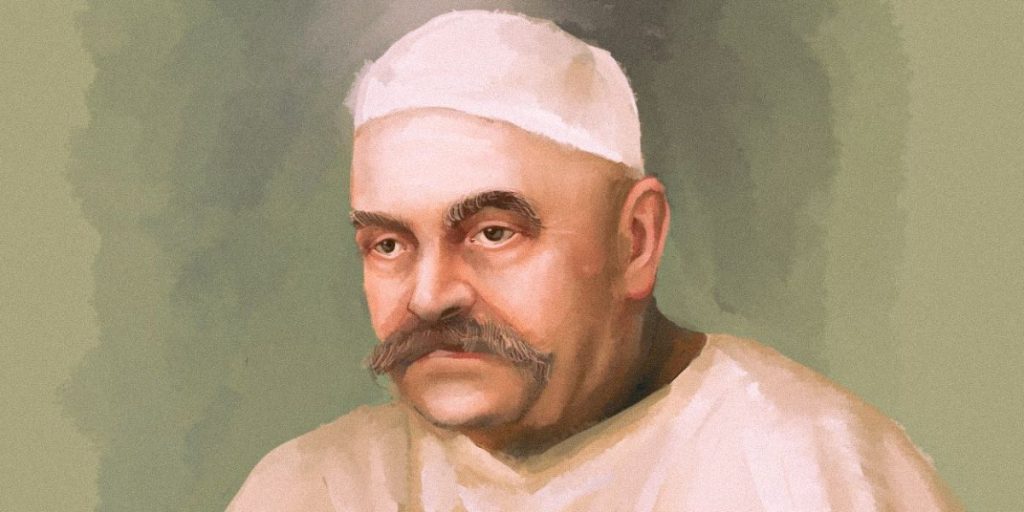

Лауреат государственных наград — Сергей Юрьевич Соколов — двадцать лет боролся с малярией в Сочи, организовал противомалярийную станцию, благодаря чему город стал лечебным и безопасным курортом.

Сергей Юрьевич родился в 1875 году в Харьковской губернии. В возрасте 12 лет он уже трудился на Рутченковских каменноугольных рудниках, так как семья его жила бедно. Соколов с детства хотел лечить людей. В 1918 году он окончил медицинский факультет МГУ. Почти сразу Сергей Юрьевич попал на Урал, где свирепствовал сыпной тиф. Там Сергей Юрьевич выяснил, что люди заражались от кровососущих насекомых. Борьба с переносчиком скоро принесла результаты, и эпидемию удалось победить. После возвращения в Москву он получил назначение заведующим Туапсинским курортным районом, где люди повально болели малярией. Никаких вакцин от этой болезни тогда не существовало. Сергей Юрьевич понимал, что бороться надо с переносчиками заболевания, и разработал целый комплекс мер: на всем побережье, от Анапы до Адлера, Соколов организовал противомалярийные станции. Усилиями доктора Соколова, его единомышленников и помощников, Сочи освободился от болезни.

Почему за лечение и за лекарства Сергей Юрьевич Соколов не брал денег с людей?

Человек, который спас город Сочи, — так по сей день с благодарностью называют врача-бактериолога Сергея Юрьевича Соколова. Он родился в 1875 году в Харьковской губернии. Родители Сергея были дворянами, однако настолько бедными, что мальчику рано пришлось самому зарабатывать на хлеб. В 12 лет он уже трудился на Рутченковских каменноугольных рудниках. Параллельно учился в школе и занимался самообразованием. Соколов с детства хотел лечить людей, увлечённо читал книги по медицине, в старших классах посещал бесплатные врачебные курсы. Усердие и трудолюбие привели Соколова на медицинский факультет Московского государственного университета, который он окончил в 1918 году. И сразу же, по распределению Народного комиссариата здравоохранения, попал на Урал. Там свирепствовал сыпной тиф. Сергей Юрьевич день и ночь проводил в переполненных лечебницах, заботясь о больных. Однако Соколов понимал: этого мало. Чтобы победить эпидемию, нужно найти переносчика заразы. И ему это удалось. Сергей Юрьевич выяснил, что люди заражались от кровососущих насекомых, а если говорить более прозаично — от вшей. В уральских городах царила тогда страшная антисанитария, ведь шла Гражданская война. Борьба с переносчиком скоро принесла результаты — эпидемию удалось победить. Одним из последних заражённых оказался... сам доктор Соколов. Болезнь у него протекала тяжело, потребовалась эвакуация в Москву. Сергея Юрьевича выходили коллеги. Едва встав на ноги, Соколов пришёл в Народный комиссариат здравоохранения. Сказал: готов работать там, где требуется моя помощь. И получил назначение заведующим Туапсинским курортным районом. Так назывался в начале 20-х годов ХХ века отрезок побережья от Туапсе до Адлера.

Впрочем, курорт только предстояло организовать. Этим и должен был заняться Сергей Юрьевич Соколов — устроить в домах бежавших от революции дворян народные здравницы: санатории и пансионаты. Черноморское побережье понравилось доктору: тёплый климат, целебный морской и горный воздух. «Здесь должен быть один из самых лучших курортов мира!» — заявил Соколов. Однако очень скоро обнаружилась большая проблема — народ на побережье повально болел малярией — тропической, плохо поддающейся лечению.

От напасти вымирали едва ли не целыми сёлами. Какой уж тут курорт! Никаких вакцин от малярии в начале ХХ столетия не существовало. Да и Сергей Юрьевич со своим уральским опытом понял, что бороться нужно не с болезнью, а с распространителем. Местность от Туапсе до Сочи была довольно сильно заболочена. Из влажных субтропических лесов в города тучами налетали комары. Они и разносили опасную болезнь. Соколов разработал целый комплекс антималярийных мер. Заболоченные территории осушались — для этого высаживались влагопоглощающие деревья, такие как эвкалипт и платан. В водоёмы запускали рыбок-гамбузий, которые питались комариными личинками. Помощники доктора обходили окрестные леса с антикомариными ядами. Сергей Юрьевич лично, день за днём, рискуя здоровьем и жизнью, исследовал местность, выявляя особо опасные очаги распространения малярии.

На всём побережье, от Анапы до Адлера, Соколов организовал противомалярийные станции. Лично возглавил одну из них — Сочинскую. Сюда поступали особо тяжёлые больные. Денег ни за лечение, ни за лекарства с людей не брали. «Жизни горожан не должны зависеть от их кошелька», — объяснял такую позицию Соколов.

Двадцать пять лет Сергей Юрьевич боролся с малярией в Сочи. И в 1956 году в городе впервые не было зафиксировано ни одного случая заболевания малярией! Усилиями доктора Соколова, его единомышленников и помощников Сочи освободился от болезни. За свой врачебный подвиг Соколов удостоился высоких государственных наград. Но самой большой наградой, по признанию Сергея Юрьевича, для него было то, что Сочи наконец действительно стал курортом — лечебным и безопасным. Сегодня имя доктора Соколова носит одна из городских улиц. Сохранилось до наших дней и здание противомалярийной станции. В 2011 году возле него установили бюст выдающегося врача.

Все выпуски программы Жизнь как служение

1 февраля. О служении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Сегодня 1 февраля. День интронизации в 2009 году Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

О служении Патриарха — пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.

Все выпуски программы Актуальная тема

1 февраля. О наставлениях преподобного Макария Великого о пути в Царствие Небесное

О наставлениях преподобного Макария Великого, жившего в четвёртом веке, о пути в Царствие Небесное в день его памяти — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

Все выпуски программы Актуальная тема

1 февраля. О личности и служении Августина де Бетанкура

Сегодня 1 февраля. В этот день в 1758 году родился испанский и российский государственный деятель Августин де Бетанкур.

О его личности и служении — настоятель московского храма Живоначальной Троицы на Шаболовке протоиерей Артемий Владимиров.

Все выпуски программы Актуальная тема