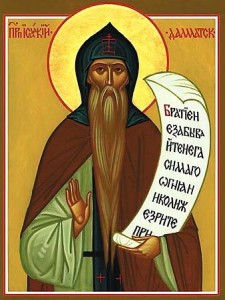

Преподобный Исаакий жил в четвертом веке. Он принял постриг и вел жизнь отшельника. В то время царствовал император Валент, сторонник ереси Ария. Ариане считали, что Иисус Христо не единосущен отцу, и занимает в Троице как бы подчиненное положение. Ариане гнали тех, кто не соглашался с их толкованием веры. Православные храмы закрывали и разрушали. Узнав о том, что творится в империи, Исаакий покинул пустыню и пришел в Константинополь. Как раз в это время император Валент собирался в поход на варваров-готов, приближавшихся со стороны Дуная. Исаакий встретил отряд императора у самых ворот Константинополя. Он громко крикнул: «Царь, отопри храмы православным, и тогда Господь поможет тебе!» Но император не обратил внимания на слова старца. Трижды Исаакий взывал к Валенту. Рассерженный император приказал бросить докучливого старца в болото. Тот уцелел, смог выбраться и догнать войско. Он опять обратился к Валенту: «Послушай меня, открой храмы православным и победишь врагов своих. Если же не послушаешь меня. то не возвратишься живым, но погибнешь в огне». Император лишь рассмеялся. Он приказал заточить Исаакия в темницу. Но слова старца сбылись - войско византийцев было разбито, сам Валент погиб во время пожара. Новый царь, Феодосий Великий навестил преподобного Исаакия, освободил его и исполнил все наставления старца. В честь Исаакий Далматского назван самый большой храм Санкт-Петербурга — Исаакиевский собор.

Преподобный Исаакий жил в четвертом веке. Он принял постриг и вел жизнь отшельника. В то время царствовал император Валент, сторонник ереси Ария. Ариане считали, что Иисус Христо не единосущен отцу, и занимает в Троице как бы подчиненное положение. Ариане гнали тех, кто не соглашался с их толкованием веры. Православные храмы закрывали и разрушали. Узнав о том, что творится в империи, Исаакий покинул пустыню и пришел в Константинополь. Как раз в это время император Валент собирался в поход на варваров-готов, приближавшихся со стороны Дуная. Исаакий встретил отряд императора у самых ворот Константинополя. Он громко крикнул: «Царь, отопри храмы православным, и тогда Господь поможет тебе!» Но император не обратил внимания на слова старца. Трижды Исаакий взывал к Валенту. Рассерженный император приказал бросить докучливого старца в болото. Тот уцелел, смог выбраться и догнать войско. Он опять обратился к Валенту: «Послушай меня, открой храмы православным и победишь врагов своих. Если же не послушаешь меня. то не возвратишься живым, но погибнешь в огне». Император лишь рассмеялся. Он приказал заточить Исаакия в темницу. Но слова старца сбылись - войско византийцев было разбито, сам Валент погиб во время пожара. Новый царь, Феодосий Великий навестил преподобного Исаакия, освободил его и исполнил все наставления старца. В честь Исаакий Далматского назван самый большой храм Санкт-Петербурга — Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор

Преподобного Исаакия церковные историки частенько называют «дерзким монахом». Он жил в четвертом веке, был отшельником и молитвенником. В это время империю раздирал религиозный конфликт - к власти пришел император Валент, сторонник ереси арианства. Это учение отрицало равенство природы Бога Отца и Бога Сына. Православные храмы повсеместно закрывались. Исаакий отправился в Константинополь, и встретил там императора. Валент вел войска на битву с вестготами, наступавшими с севера. И тут простой монах закричал царю: «Отопри храмы православным, и тогда Господь поможет тебе!». Валент разгневался и повелел заточить Исаакия в темнице. Но предсказание сбылось: войско было разбито, а Валент погиб. Новый император, Феодосий, освободил провидца, возвратил храмы православным и победил готов. Через тысячу триста лет в один из дней памяти преподобного в России, у царя Алексея Михайловича Романова родился сын Петр. В память об этом событии в Петербурге позже был построен величественный собор, освященный в честь преподобного Исаакия Далматского.

Соборное послание святого апостола Иуды

Иуд., 77 зач., I, 1-10.

Комментирует епископ Переславский и Угличский Феоктист.

Здравствуйте! С вами епископ Переславский и Угличский Феоктист.

В Евангелии есть эпизод, в котором рассказывается о так называемом исповедании апостола Петра. В ответ на вопрос Христа о том, за кого Его почитают люди, после перечисления людских неверных мнений о Спасителе, Пётр произнёс: «Ты — Христос, Сын Бога живого» (Мф. 16:16). Если же мы прочитаем содержащую эти слова 16-ю главу Евангелия от Матфея чуть дальше, то увидим: буквально через четыре стиха Господь укоряет и обличает Своего апостола. В дальнейшем же верное исповедание Петра не помогло ему сохранить верность Христу после взятия Спасителя под стражу. На примере святого апостола очень хорошо видно, что человек — даже такой великий, как апостол Пётр, — не равен самому себе, и вслед за духовным взлётом может наступить падение. Из этого печального и всеобщего нашего свойства может быть только один вывод: за веру надо бороться. Именно об этом говорит и звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 1-й главы Соборного послания апостола Иуды.

Глава 1.

1 Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцем и сохранены Иисусом Христом:

2 милость вам и мир и любовь да умножатся.

3 Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание — подвизаться за веру, однажды преданную святым.

4 Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа.

5 Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли Египетской, потом неверовавших погубил,

6 и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня.

7 Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример,-

8 так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальства и злословят высокие власти.

9 Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «да запретит тебе Господь».

10 А сии злословят то, чего не знают; что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя.

В третьем стихе только что прозвучавшего отрывка мы услышали основной призыв святого апостола Иуды, выражен этот призыв был так: «Я почёл за нужное написать вам увещание — подвизаться за веру, однажды преданную святым» (Иуд. 1:3). Далее апостол объяснил причину появления этого призыва: в среде христиан появились люди, которые искажали здравое учение, в частности, они полагали, что милость Божия — это повод к распутству. Здесь следует заметить, что такие псевдохристиане появляются регулярно, основная идея их проповеди банальна и похабна: если Бог милостив, то Он нам всё простит, ну а любовь Божию они понимают, как дозволение совершать блудные грехи. Естественно, что Церковь не может не восставать против такого искажения истины.

Впрочем, столь грубое попрание истин веры встречается всё же редко. Значительно опаснее другое: уверенность, что мы веру знаем, храним и живём по ней. Если мы вспомним пример всё того же апостола Петра, то увидим, что его падениям предшествовала самоуверенность. Так, незадолго до своего отречения он, обращаясь ко Христу, произнёс крайне опасные слова: «Хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя» (Мф. 26:35). Господь пытался предостеречь Своего апостола, но Пётр не сумел понять Спасителя.

Апостол Иуда, аргументируя свои мысли, привёл несколько примеров из Священной истории.

Он напомнил о том, что некоторые из выведенных Богом из Египта израильтян довольно быстро погибли в пустыне, также и некоторые из ангелов были отторгнуты от Бога. Получается, что предшествовавшие милости Божии и проявленная праведность не являются гарантом чего бы то ни было. Стоит человеку или ангелу впасть в гордыню и забыть, что источник всякого блага Бог, как тут же приходит наказание. Апостольский вывод из этого очень простой: нужно предельно внимательно следить за собой, не думать о себе как о уже достигшем спасения и со всей серьёзностью относиться к вере, сохраняя её в чистоте.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Псалом 48. Богослужебные чтения

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент МДА священник Стефан Домусчи. В нашем бытии есть факты, отношение к которым, как кажется, должно быть совершенно одинаковым у верующих и неверующих. И один из них — факт смерти. Но действительно ли верующие и неверующие воспринимают смерть одинаково. Ответ на этот вопрос звучит в 48-ом псалме, который, согласно уставу, может читаться сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.

Псалом 48.

1 Начальнику хора. Сынов Кореевых. Псалом.

2 Слушайте сие, все народы; внимайте сему, все живущие во вселенной, —

3 И простые и знатные, богатый, равно как бедный.

4 Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего — знание.

5 Приклоню ухо моё к притче, на гуслях открою загадку мою:

6 «Для чего бояться мне во дни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня?»

7 Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего!

8 Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него:

9 Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек,

10 Чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы.

11 Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды и бессмысленные погибают и оставляют имущество своё другим.

12 В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилища их в род и род, и земли свои они называют своими именами.

13 Но человек в чести не пребудет; он уподобится животным, которые погибают.

14 Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их.

15 Как овец, заключат их в преисподнюю; смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычествовать над ними; сила их истощится; могила — жилище их.

16 Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня.

17 Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается:

18 Ибо умирая не возьмёт ничего; не пойдёт за ним слава его;

19 Хотя при жизни он ублажает душу свою, и прославляют тебя, что ты удовлетворяешь себе,

20 Но он пойдёт к роду отцов своих, которые никогда не увидят света.

21 Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают.

Среди цивилизаций древности были те, которые сегодня принято называть мегалитическими, потому что для них характерно создание огромных каменных сооружений. Самое известное и узнаваемое — это, конечно, Стоунхендж, однако есть и другие, зачастую представляющие собой могильники. Они создавались из многотонных каменных блоков и на их постройку уходили многолетние усилия сотен, если не тысяч людей. При этом парадоксальной чертой этих цивилизаций оказывается несоразмерность жилых помещений и гробниц. В большинстве случаев от первых не осталось практически ничего, зато вторые простояли тысячелетия и будут стоять дальше. Причина этого, конечно, в роли, которую люди того времени отводили смерти и посмертной участи. Судя по количеству предпринимаемых усилий, они были для них важнее жизни, прожитой на земле.

Сыновья Кореевы, авторы псалма, который мы сейчас услышали, тоже явно обеспокоены вопросом соотношения жизни и смерти. Причём, в отличие от многих других псалмов, этот обращён не к Богу и даже не к Его народу. Он обращён ко всем людям, потому что в нём затрагивается тема, которая касается всех. В псалме эта тема формулируется в виде загадки. В синодальном переводе она может показаться не вполне ясной, но суть её проста: для чего мне бояться во дни бедствия, когда беззаконие гонителей моих окружает меня? Современному человеку вопрос может показаться нелепым. Как это для чего? Для того, чтобы твой комфорт не был разрушен, чтобы жизнь твоя текла своим чередом и не прекратилась раньше времени. Но псалмопевцам явно есть что ответить, потому что те, кто боится и беспокоится, заканчивают так же, как и те, кто не беспокоится. Все умирают, и ни у кого, ни у богатого, ни у властного нет возможности откупиться от смерти или найти на неё управу. И чем больше ты привык решать проблемы деньгами и властью, тем страшнее оказывается для тебя грядущая смерть. Ведь никого из нас не спасут никакие связи, смерть всех соберёт в свой загон, как пастух собирает овец. Никакие связи не помогут, кроме одной — связи с Богом. Да, так или иначе все умрут, потому что на земле после грехопадения царствует смерть. Но люди, стремящиеся к праведности, могут её не бояться, ведь она не имеет над ними окончательной власти. И победа над этим страхом лишает их и страха перед людьми. Конечно, праведники не становятся наглыми или дерзкими, они призваны быть уважительными и стремиться к добрым отношениям со всеми. Но земные проблемы всех мастей больше не могут являться для них определяющими. Как во дни сыновей Кореевых, так и сегодня, всякий, кто стремится жить праведно, призван доверять Богу и верить, что Господь его не оставит.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Активная коляска для ребят с двигательными нарушениями

Ване пять лет и перед походом в детский сад он тщательно подбирает себе одежду — футболку с любимым принтом и брюки. Мама мальчика очень радуется его самостоятельности, о которой раньше боялась мечтать. Сразу после рождения Ване поставили диагноз — детский церебральный паралич.

Преодолев множество страхов, заботливые родители решили не опускать руки. Вместе с Ваней они работают над развитием двигательных навыков. Он уже научился переворачиваться на живот, ползать, опираться на руки. Уверенно держит ложку и может взять чашку сам.

— Ваня очень радуется, когда чувствует, что стал сильнее, — рассказывает мама.

Она поддерживает множество увлечений сына. Ваня любит динозавров, коллекционирует фигурки героев мультфильмов, а после похода в Планетарий всерьёз заинтересовался космосом. Но для дальнейшего развития ему важно стать более мобильным.

Мальчику нужна специальная активная коляска. Она позволит Ване самостоятельно передвигаться и управлять ею. А ещё в ней продумано всё до мелочей, чтобы ребёнку с особенностями было не только комфортно, но и безопасно.

Помочь приобрести специальную коляску Ване предложили в фонде «Игра». Его команда уже 12 лет помогает развиваться детям с двигательными нарушениями. Предоставляет им поддержу реабилитологов и удобные активные коляски. Узнать подробнее о работе организации и подарить Ване возможность стать активнее — можно на сайте проекта.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов