— Замечательный романс Александра Алябьева на стихи Ивана Козлова, Алеша! Не эта ли картина, что висит сейчас перед нами, вдохновила тебя спеть его?

— Да, Андрей, именно она — «Вечерний звон» Михаила Нестерова.

— Здесь, в Вятском художественном музее, прекрасная коллекция полотен! Но эта работа особенно проникновенная, и в самом деле располагает к раздумьям.

— Правда, Андрей! Казалось бы, что особенного тут изображено? Два деревянных домика в окружении деревьев. Виднеется шатровый купол храма. На переднем плане — песчаная дорожка среди зелёной травы. По тропе идёт монах. Лица не видно, но по согбенной спине можно предположить, что он далеко не молод. Зарисовка предельно простая, а смотришь, и сердце откликается.

— Нестеров умел затронуть душу в своих работах. И в картине «Вечерний звон» он как по нотам расписал общие человеческие чаяния. Вот, например, какой говорящий символ — высокая восковая свеча, которую старец держит перед собой. Её свет колеблется на ветру, дрожит, но не гаснет. И, кажется, что в этом огоньке сосредоточено всё лучшее, что есть в тебе самом — вера, надежда, любовь.

— И колорит картины вызывает светлые чувства.

— Колорит типичный неестеровский. Тихие краски северной русской природы. Нежная зелень травы, синие цветы, белёсое небо. Лучи закатного солнца играют на стёклах окон, румянят шатёр деревянной церквушки, бросают лиловые тени на крыши и стены домов. Все эти оттенки знакомы нам с детства. Они, как поётся в романсе «Вечерний звон», напоминают «о юных днях в краю родном, где я любил, где отчий дом».

— И только монах, кажется, непричастен ни весенним краскам, ни воспоминаниям о детстве. Он с головы до пят укрыт чёрным плащом с капюшоном. И крест, изображённый на спине старика, смотрится как надгробие. Его фигура придаёт новый смысл самому названию картины. Может быть, вечерний звон возвещает закат жизни?

— Тут есть над чем подумать. Одежда на старце указывает, что он принял схиму — то есть, принёс самые строгие монашеские обеты. Про такого подвижника говорят, что он умер для мира земного, так что твоя ассоциация с надгробием вполне оправдана. Схимник отказался от здешних утешений ради общения с Богом. Он сосредоточил свое сердце на Источнике всякого блага и самой жизни. И переход в Вечность для него — это встреча со Христом. Не закат, а рассвет. Новые, неизведанные ещё, радостные перспективы.

— А Михаил Нестеров знал этого монаха?

— Нет, Алёша. Фигура схимника — собирательный образ русского монашества. Художник написал картину «Вечерний звон» в 1910 году, когда расписывал Покровский собор в женской Марфо-Мариинской обители.

— Это в Москве?

— Да. Михаила Васильевича пригласила создательница и настоятельница этого монастыря, великая княгиня Елизавета Фёдоровна. Младшая сестра императрицы Александры, супруги Николая Второго.

— Царский заказ! Выгодное дело!

— Если ты про материальную сторону, то выгоды для Нестерова никакой не было. Елизавета Фёдоровна большую часть своих средств тратила на благотворительность, и не могла много заплатить за роспись храма. Михаил Васильевич принял заказ и был счастлив его выполнить!

— Счастлив?

— Художник сам в этом признавался. Его радовало общение с Елизаветой Фёдоровной. Он восхищался чистотой её души, искренностью, милосердием, мудростью. Всеми теми христианскими качествами, которые составляют понятие святость. Именно образ матушки Елизаветы и вдохновил Михаила Нестерова на создание картины «Вечерний звон» — глубоко прочувствованной лирической зарисовки о смысле монашеского пути.

Картину Михаила Нестерова «Вечерний звон» можно увидеть в Вятском художественном музее имени Виктора и Аполлинария Васнецовых.

Все выпуски программы: Краски России

«Храм в селе Еськи». Инна Лобачева

У нас в студии была руководитель общественной организации «Сельская церковь» Инна Лобачёва.

Разговор шел об истории Богоявленского храма в селе Еськи Тверской области и о том, как он возрождается сегодня, а также о документальном фильме «К воскресению», посвященном селу Еськи.

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

«Вера и дело». Татьяна Славко

В программе «Светлый вечер» — кризисный психолог, коуч, председатель отделения «Опоры России» города Видное и владелец арт-пространства «Три руки» Татьяна Славко.

Гостья рассказывает о тяжёлой болезни и о том, как в этот период произошёл её осознанный приход к вере. Она вспоминает, что именно в больнице впервые по-настоящему обратилась к Богу с простой молитвой: «Господи, покажи мне мой путь». В разговоре звучит мысль о том, что, когда человек оказывается на грани жизни и смерти, особенно ясно понимается ценность отношений, любви и простого человеческого тепла.

Отдельная тема — проживание кризиса. Татьяна делится личным опытом того, как важно найти внутреннюю позицию, которая помогает выдержать тяжёлый период: в её случае таким ресурсом стали юмор во время лечения и молитва.

Разговор идет о христианском осмыслении коучинга, о честности в предпринимательстве и о «базовых настройках» человека, которые помогают понять своё предназначение.

Ведущая программы: кандидат экономических наук Мария Сушенцова

Все выпуски программы Вера и дело

Музей Русского Афона. Святой Преподобный Аристоклий Афонский Старец Московский

Отношения Российского Государства и Святой горы Афон известны издревле. Еще Царь Иоанн Грозный отправлял святогорцам шкурки белок для кисточек иконописцев. А в середине XIX века, когда Свято-Пантелеймонов монастырь стал по-настоящему русским, благодаря замечательным подвижникам, иеросхимонаху Иерониму Соломенцову, духовнику обители, и игумену монастыря схиархимандриту Макарию Сушкину, старцы отправили для сбора пожертвований в Россию иеромонаха Арсения Минина. Этот деятельный талантливый человек создал в Москве на Никольской улице рядом с Богоявленским монастырем первое Афонское подворье. Эта маленькая часовня не вмещала всех желающих приложиться к афонским святыням, и уже через 10 лет, на Лубянской площади, рядом с Владимирскими воротами Китайгородской стены, была возведена величественная часовня, посвященная святому Великомученику и Целителю Пантелеймону. Третье место для Афонского подворья было подарено монахам — афонитам благочестивой купеческой вдовой, ставшей впоследствии монахиней, Акилиной Смирновой, на Полянке. Но в бывшей усадьбе не было храма. Святогорцы, приезжавшие в Москву подлечиться, потрудиться над изданием книг, собрать пожертвования, ходили молиться и служить в храмы, расположенные в Замоскворечье. Один из них, — храм Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе. И вот на Полянке, трудами настоятеля Афонского подворья иеросхимонаха Аристоклия Амвросиева в начале XX века было построено новое здание, с домовым храмом, в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница». В наши дни в этом здании создан прекрасный «Музей Русского Афона», куда мы с вами и приглашены. Старец Московский Аристоклий здесь жил, принимал людей, молился в этом храме, и упокоился в подклете этого здания. Об этом удивительном святом, преподобном Аристоклии Афонском, о его молитвах, чудесах и наставлениях, о его прославлении, наша программа.

со Святой горы Афон

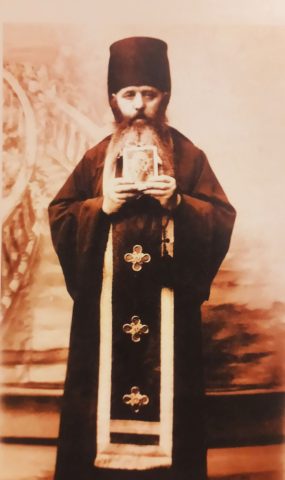

Преподобный Аристоклий Афонский

Святой Преподобный Аристоклий Афонский

Фотографии предоставлены «Музеем Русского Афона» Афонского подворья в Москве.

Все выпуски программы Места и люди