Георгий Васильевич Свиридов переложил на музыкальный язык произведения русских поэтов: от Пушкина до Маяковского.

Первый музыкальный инструмент — пианино — появился у Георгия Васильевича в возрасте шести лет. Всю свою жизнь музыкант благодарил мать за то, что ещё в раннем детстве она разглядела его талант. Произведения Георгия Васильевича сразу же запоминались, становились известными и любимыми. К ним относятся музыкальные иллюстрации к пушкинской «Метели», знаменитая оркестровая сюита «Время, вперёд!». А в 1973 году Свиридов создал три хоровых произведения для спектакля Малого театра «Царь Фёдор Иоаннович».

Что Георгий Васильевич считал фундаментом русской культуры? И как вспоминал о Свиридове его друг, художник Николай Евдокимов?

Первый музыкальный инструмент знаменитому композитору Георгию Васильевичу Свиридову, тогда — шестилетнему мальчишке — подарила его мама. Это был немецкий рояль «Беккер». Вместо него женщина могла бы приобрести корову, чтобы поддержать семью — Свиридовы жили бедно. Но она выбрала рояль. Георгий Васильевич всю жизнь благодарил мать за то, что уже в раннем детстве она разглядела его талант. Рояль, домашние уроки музыки — всё это помогло становлению великого композитора, которого называют выразителем русского духа в музыке. Свиридов всю жизнь посвятил творчеству, а вдохновение черпал в своём народе, который всем сердцем любил и которому служил своим музыкальным даром. «Я человек русский, и люди, живущие здесь, мне дороги», — писал Георгий Васильевич. Фундаментом русской культуры он считал православную веру, народную песню и церковную музыку. Именно фольклор и духовные песнопения стали основой большинства главных произведений Свиридова — узнаваемых и любимых во всём мире.

Свиридов переложил на музыкальный язык и произведения русских поэтов — от Пушкина до Маяковского. Литература стояла для композитора на втором месте после музыки. Георгию Васильевичу не исполнилось и двадцати лет, когда он написал знаменитый цикл романсов на пушкинские стихи, среди которых такие известные, как «Зимняя дорога» и «К няне». Эти произведения сразу же полюбились людям, стали музыкальной классикой. Когда началась Великая Отечественная война, молодой композитор с готовностью отправился на фронт — его призвали сразу же после выпускного экзамена в Ленинградской консерватории. Однако через несколько месяцев отправили домой — после детального медицинского осмотра у Свиридова обнаружили большие проблемы со зрением. В годы войны Георгий Васильевич служил Родине своей музыкой. Он писал песни для Ленинградского академического театра драмы, с которыми его артисты выезжали на фронт в составе театральных бригад и поднимали дух бойцов.

Свиридов считал, что музыкальное творчество в своём выражении должно быть простым. «Усложняет — человек. У Бога всё просто», — говорил композитор. И писал свои произведения так, что они сразу же и надолго запоминались. Иными словами — становились народными. Такими, без всякого сомнения, стали его музыкальные иллюстрации к пушкинской «Метели». Или знаменитая оркестровая сюита «Время, вперёд!», которой до сих пор начинаются выпуски теленовостей. При этом во всех творениях Свиридова ощущалась невероятная духовная глубина.

И это неудивительно — для Георгия Васильевича не существовало искусства вне веры, вне Бога. В один из периодов своего творчества композитор напрямую обратился к духовной музыке. В 1973 он написал три хоровых произведения для спектакля Малого театра «Царь Фёдор Иоаннович» — «Молитва», «Любовь святая» и «Покаянный стих». В этих произведениях Свиридов обратился к знаменному пению — старинному русскому церковному распеву. 90-е годы композитор посвятил созданию хорового цикла «Песнопения и молитвы». За работой над ним и застала композитора смерть в ночь с 6 на 7 января 1998-го.

Близкий друг Свиридова художник, Николай Евдокимов, после смерти Георгия Васильевича писал: «Человек, выйди один в поле в любую погоду, обозри с холма просторы, не глазом, душою растекись по земле родной — и ты услышишь великую музыку гения Свиридова, музыку земли русской».

Все выпуски программы Жизнь как служение

Татарский вал. Тамбов

Если выехать из Тамбова в западном направлении по трассе М-4 «Дон», то буквально через несколько километров, среди полей и чернозёма, по обе стороны дороги можно заметить довольно высокий, протянувшийся вдаль земляной гребень. Летом он густо порастает травами, а зимой засыпан снегами, так что его вполне можно принять за некую особенность природного ландшафта. Однако гребень этот рукотворный. И появился он у границ Тамбова ещё в 17 столетии, а точнее — в 1647-м году. Это древнее оборонительное сооружение, памятник истории и археологии регионального значения — «Тамбовский вал». Так он называется официально. Однако в народе за ним прочно закрепилось другое название — «Татарский вал».

Вал проходил у стен крепости, основанной в 1636 году как часть знаменитой Белгородской засечной черты — линии укреплений на южных рубежах Русского царства, которая служила защитой от набегов крымско-ногайских и калмыцких кочевников. Несмотря на то, что Ордынское иго к тому времени давно уже было сброшено, осколки Орды продолжали существовать и периодически доставляли Руси немало проблем. Они совершали набеги на мирные города и сёла, грабили дома, жгли посевы, уводили в плен людей, а потом продавали их в рабство туркам-османам.

В 1647-м году по прямому указанию царя Алексея Михайловича тамбовский участок Засечной начали укреплять трапециевидным земляным валом — с крутыми откосами, башнями и частоколом. Первоначальная его протяжённость составляла примерно 50 километров, а высота — около пяти-шести метров. Этого было достаточно, чтобы конница кочевников не смогла преодолеть препятствие. За столетия Татарский вал значительно просел, да и в длину сократился — уцелело всего около 15-ти километров. И всё равно, когда находишься рядом с ним, легко ощутить всю грандиозность сооружения. А если прогуляться вдоль вала, то в некоторых местах можно увидеть земляные выступы — на них были расположены деревянные дозорные башни. Руководил строительством вала царский воевода и государственный деятель Иван Иванович Ромодановский. А возводили вал служилые люди, то есть, военные, в основном — казаки из городов Шацка и Ряжска. Насыпали вручную — можно только представить, какое непростое это было дело. На одном из участков вала сегодня установлен поклонный православный крест и памятная табличка — знак благодарности древним строителям от современных тамбовчан.

Существует предположение, что и самим названием своим город Тамбов обязан Татарскому валу. Ведь кочевники упорно пытались штурмовать укрепление. Однако у них ничего не получалось. Согласно старинной городской легенде, после одного из таких изнурительных и неудачных штурмов, кочевники решили, что сам Всевышний защищает крепость. Они крикнули: «Там Бог!». А чтобы услышали казаки на дозорных башнях, произнесли эти слова на ломанном русском. Поэтому получилось — «Там Бов». Как бы то ни было, Татарский вал и сегодня возвышается среди полей Тамбовщины — молчаливый очевидец глубокой старины, когда обретало свои черты, поднималось и крепло великое Русское государство.

Все выпуски программы ПроСтранствия

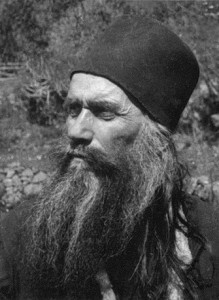

Силуан Афонский. Цитата 1

Чтобы спастись, надо смириться. Потому что гордого если и силою посадить в рай, он и там не найдет покоя и будет недоволен и скажет: «почему я не на первом месте?» А смиренная душа исполнена любви и не ищет первенства, но все желает добра и всем бывает довольна.

Чтобы спастись, надо смириться. Потому что гордого если и силою посадить в рай, он и там не найдет покоя и будет недоволен и скажет: «почему я не на первом месте?» А смиренная душа исполнена любви и не ищет первенства, но все желает добра и всем бывает довольна.

17 ноября. О том, как правильно молиться о наследственных делах

В 12-й главе Евангелия от Луки есть слова, обращённые ко Христу: «Учитель! скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство».

О том, как правильно молиться о наследственных делах — протоиерей Илья Кочуров.

Мы можем молиться Богу и просить Его и о наших повседневных нуждах. Во время богослужения мы молимся и о благорастворении воздухов, и о изобилии плодов земных. Наследство, которое получает человек, тоже является неким земным благом. И если оно используется на благо, то оно является само по себе тоже благом.

Конечно, можно молиться и о наследственных делах, если речь идёт о том, что человек просит Господа, чтобы ему помочь избежать или как-то перенести с небольшой потерей духовной и материальной какие-то наследственные издержки. Если же речь идёт о том, что человек хочет отнять у кого-то наследство, или вырвать у кого-то, или там устроить какой-то ненормальный делёж, то, конечно, о таких, скажем, неблаговидных нравственных деяниях мы, конечно, не молимся.

Мы молимся так: «Да будет воля Твоя». И если Господь подаёт человеку какое-то благо, а чаще всего наследство — это что-то такое, что человек сам не заработал, то это надо принимать с благодарностью, использовать его в том числе и на дела милосердия, на благоукрашение храмов, на помощь ближним.

И вот в таком случае, если всё это идёт именно благим путём, конечно, мы можем просить Господа о том, чтобы Он помог и благословил это деяние.

Все выпуски программы Актуальная тема