Фото: PxHere

Екатерина Великая называла себя просвещённым монархом. К проблемам просвещения она всегда относилась с особым вниманием, и не боялась новшеств и решительных шагов. Так, например, в 1764 году по указу императрицы при Воскресенском Новодевичьем Смольном монастыре был открыт первый в истории России женский институт. А в 1782 году Екатерина начала претворять в жизнь большую образовательную реформу. Именно тогда образование стало государственной системой с теми основами, на которых продолжает держаться и по сей день.

В историю эти преобразования вошли под названием Школьной реформы Екатерины II. Императрица решила по всей стране создать единую сеть народных школ для всех чинов и сословий. Чтобы образование получали не только дворяне в Петербурге и Москве, но и простые люди в губернских и уездных городах, и своими знаниями приносили пользу Отечеству. Воплотить идею в жизнь императрица поручила своим ближайшим сподвижникам. Тайный советник Пётр Завадовский возглавил специальную Комиссию о создании училищ, и впоследствии стал министром просвещения. Однако, по сути, осуществил Школьную реформу в России австрийский педагог сербского происхождения — Фёдор Иванович Янкович де Мириево.

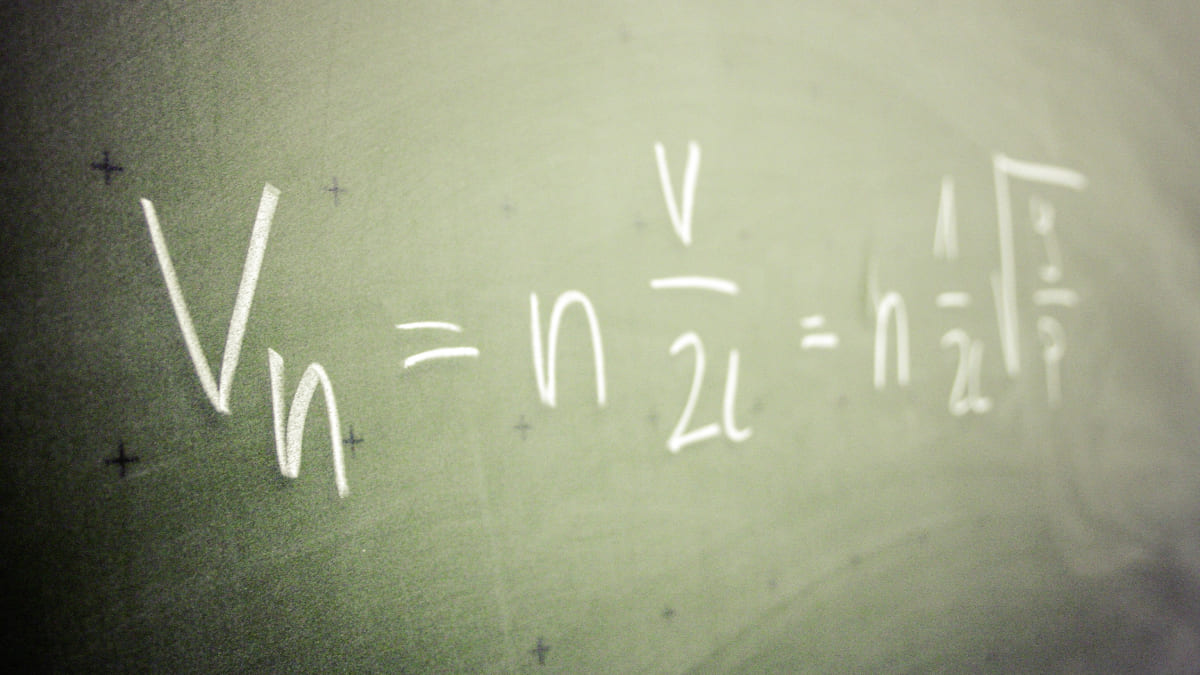

«Человек, трудившийся уже в устроении народных школ, знающий язык российский, и православный закон исповедующий» — такую характеристику дал Фёдору де Мириево император Австрии Иосиф II. Екатерина прислушалась, и пригласила педагога в Петербург. Он приехал в сентябре 1782 года. И остался навсегда. Россия стала для де Мириево второй родиной, которой он славно послужил. Императрица поручила Мириево работу над главным документом, определяющим ход реформы образования — «Уставом народных училищ Российской империи». Он был опубликован в 1786 году. Вступительная статья Устава так определяла значимость народного образования: «Воспитание, просвещая разум человека различными познаниями, украшает его душу; склоняя же волю к деланию добра, руководствует к жизни добродетельной». По сути, училища екатерининской эпохи представляли собою известные нам сегодня средние школы. Согласно Уставу, в губернских городах открывались так называемые главные народные училища — со сроком обучения 5 лет. А в уездных городах — малые, со сроком обучения 2 года. Поступить туда, как сказано в Уставе, могли «дети всех состояний и обоего пола, но не моложе 8 лет». Индивидуальные занятия с каждым из учеников заменялись в училищах общей классно-урочной системой. Для каждого типа училищ формировалась своя школьная программа. Основными предметами были чтение, письмо, арифметика, Закон Божий. Преподавались и такие дисциплины, как история, география, механика, иностранные языки. В школах появились вещи знакомые нам и сегодня: расписание уроков, классная доска, мел, классный журнал. А самое важное — учиться в них можно было бесплатно. Выпускники главных народных училищ могли поступить в университет. Директором всех училищ Петербургской губернии императрица Екатерина назначила Фёдора Ивановича Янковича де Мириево.

Фёдор Иванович стал автором методического руководства для учителей народных школ. «Учителя должны занимать у учеников место родителей», — писал педагог. Он подчёркивал, что для работы с детьми учитель должен обладать такими добродетелями, как миролюбие и христианская любовь к ближнему. Всё это Фёдор Иванович де Мириево подкреплял собственным примером. По свидетельству современников, отличительными чертами его характера были «прямота, соединенная со скромностью, безукоризненность, честность и строгая набожность». К концу XVIII века народные училища постепенно появились в большинстве городов России. Школьная реформа Екатерины II, столь важная для того времени, состоялась — благодаря таланту педагога Фёдора Ивановича Янковича де Мириево.

Все выпуски программы Открываем историю

Поможем Давиду обрести полноценный слух

Пять лет назад команда Фонда «География Добра», вдохновлённая делами милосердия Святого Николая Чудотворца, придумала акцию под названием — «Чудотворцы». Ежегодно эта инициатива в новогодние и рождественские дни объединяет тысячи сердец, которые стремятся подарить болеющим детям надежду на здоровое будущее. И сегодня у вас тоже есть возможность присоединиться к этому большому доброму делу, и следуя примеру святого Николая, помочь тому, кто особенно в этом нуждается.

В этот раз героем акции «Чудотворцы» стал 4-х летний Давид Бойко. У него отсутствует ушная раковина и слуховой проход с правой стороны. Такая патология мешает Давиду полноценно слышать и развиваться, учиться говорить. Операция подарит шанс всё исправить. Ему сформируют ухо и восстановят слуховой канал. Способность слышать мир в полном объёме сделает мальчика увереннее и счастливее. Он сможет учиться всему без преград!

Присоединяйтесь к акции «Чудотворцы» Фонда «География Добра», так вы поможете Давиду Бойко пройти долгожданное лечение. Каждый участник этого большого дела милосердия получит в подарок красивую онлайн-открытку. Наполним праздничные дни добром и светом!

«Народные церковные традиции». Елена Воронцова, Петр Чистяков

У студии были доценты кафедры философии и религиоведения Православного Свято-Тихоновского университета Елена Воронцова и Петр Чистяков.

Разговор шел об изучении различных народных церковных традиций, в частности о встречи праздников, украшении икон и сохранении духовных книг.

Этой беседой мы продолжаем цикл из пяти программ, посвященных теме изучения различных аспектов религиозной жизни в период Советского Союза.

Первая беседа с доктором исторических наук Алексеем Федотовым была посвящена изучению региональной истории (эфир 05.01.2026)

Вторая беседа с Ксенией Сергазиной и Петром Чистяковым была посвящена особенностям изучения религии в светских ВУЗах (эфир 06.01.2026)

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

«Рождество Иисуса Христа». Священник Александр Сатомский

Гостем программы «Светлый вечер» был настоятель Богоявленского храма в Ярославле священник Александр Сатомский.

Мы говорили об истории праздника Рождества Христова и о том, что и откуда нам известно о событии Рождения Спасителя. Кроме того, отец Александр рассказал о том, что известно о земных родственниках Иисуса Христа.

Ведущая: Марина Борисова

Все выпуски программы Светлый вечер