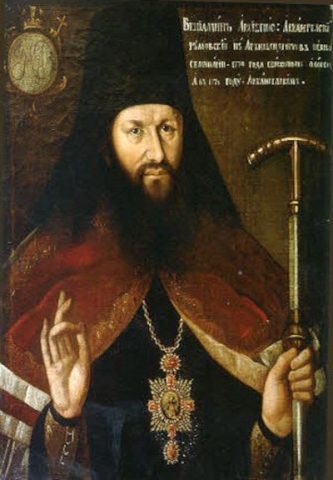

В тысяча семьсот семьдесят пятом году молодой епископ Вениамин (Краснопевков-Румовский) возглавил Архангельскую епархию. В предшествующие годы архиереи менялись здесь очень часто, что плохо сказывалось на состоянии дел. Епархиальный дом был ветхим, духовенство малограмотным, а миряне — не сведущими должным образом в истинах веры. На приходах не хватало духовной литературы и даже Священного Писания.

В тысяча семьсот семьдесят пятом году молодой епископ Вениамин (Краснопевков-Румовский) возглавил Архангельскую епархию. В предшествующие годы архиереи менялись здесь очень часто, что плохо сказывалось на состоянии дел. Епархиальный дом был ветхим, духовенство малограмотным, а миряне — не сведущими должным образом в истинах веры. На приходах не хватало духовной литературы и даже Священного Писания.

Владыка Вениамин, выпускник и бывший ректор петербургской Александро-Невской семинарии, деятельно приступил к исправлению ситуации. Особенно он заботился о духовном образовании, развитии церковной проповеди, правильном, благоговейном совершении богослужений. Епископ Вениамин заказал в Москве множество экземпляров Библии и обеспечил Священным Писанием все приходы. Священников он призывал читать Библию с прихожанами и объяснять смысл прочитанного. Также владыка составил и издал «Священную историю для малолетних детей».

Епископ Вениамин обеспечил строительство нового епархиального дома, привёл в образцовое состояние Архангельскую семинарию, в которой осуществлялось преподавание новых на то время предметов — немецкого и французского языков, истории и географии.

В тысяча семьсот семьдесят девятом году епископ Вениамин совершил большой объезд всей епархии. Особое впечатление на него произвело посещение приполярных мест, где жили кочевники-ненцы, или, как их тогда называли, самоеды. «С тысяча семьсот семьдесят девятого года начал я, — писал архиерей, — иметь старание об обращении в христианство самоедов, которые к стыду нашему в идолопоклонстве поныне пребывают». По инициативе владыки несколько десятков ненецких детей, в том числе сирот, были приняты на обучение в школы, некоторые из них даже стали семинаристами. Однако эти немногие семинаристы умерли от эпидемии, и планы владыки Вениамина по подготовке священников из числа самоедов не реализовались.

Особое попечение архангельский архиерей имел о старообрядцах. В то время, с одной стороны, многие старообрядцы тяготились отсутствием духовенства. С другой стороны, государственные власти и Русская Православная Церковь искали пути исцеления раны раскола. Епископ Вениамин разрешил священникам совершать требы для тех староверов, которые признавали Православную Церковь и тем самым фактически вышли из раскола.

Архангельский архиерей также боролся с сектой духоборов, которые тогда активно распространялись в России. Духоборы отрицали Церковь и основные истины христианства, верили в переселение душ. Епископ Вениамин обличал их учение как во время проповедей в храмах, так и в личных беседах с сектантами.

К слову, владыка являлся очень открытым по тогдашним меркам архиереем, он даже запрещал под угрозой наказания, чтобы ему кланялись в ноги, что тогда считалось вполне обычным. «Он кроток словом и делом. — Свидетельствовал позднее архимандрит Иринарх из Нижегородской епархии. — Духом кротости обращал к себе. Был благочестив без лицемерия, дружелюбен без хитрости, приветлив без лицеприятия».

В тысяча семьсот девяносто восьмом году епископа Вениамина перевели на Нижегородскую кафедру. За двадцать три года Архангельская епархия его трудами благоустроилась. Возвели множество новых храмов: если до владыки Вениамина в епархии действовал двести шестьдесят один храм, то при нём их стало уже четыреста пятьдесят пять.

Успехи архиерея оценила сама императрица Екатерина Великая, удостоившая его золотой панагии с драгоценностями. Среди жителей Архангельской губернии епископ Вениамин, много занимавшийся просвещением и благотворительностью, тоже обрёл большое уважение. «Прошу всех помнить меня в молитвах, — писал он, прощаясь с паствой, — взаимным образом и я, где Бог ни определит, хвалиться всеми и усердствовать о благе каждого обязанным себя почитаю».

На Нижегородской кафедре владыка, уже в сане архиепископа, служил до своей кончины в тысяча восемьсот одиннадцатом году.

Архиепископ Вениамин с особой любовью и благоговением относился к православному богослужению. Им написана книга, до сих пор входящая в программу семинарского образования: «Новая Скрижаль, или объяснение о церкви, о литургии и о всех службах и утварях церковных». «Священнослужение нашей православной Церкви рождает в смиренных душах благоговейные чувствования», — сказано в книге. Архиепископ Вениамин (Краснопевков-Румовский) призывает иметь «священный восторг», «сокрушенное сердце» и притом разумно, с пониманием происходящих священнодействий относиться к богослужению. И это его своеобразное послание сохраняет непреходящую актуальность для православных христиан.

19 февраля. «Смирение»

Фото: Diana Polekhina/Unsplash

Учит верующего человека добродетели смирения даже его тело, увы, подверженное многочисленным хворям и болезням. Не имей мы телесного состава, неизбежно погибли бы, как и демоны, из-за гордости, в вечном отчуждении от благодати Христовой. Промыслу Божиему свойственно и худые дела наши обращать к благим для нас последствиям — ведь многие телесные недуги имеют причиной наше собственное невоздержание. Невольно смиряясь в телесных болезнях, мы тянемся к Богу в молитве за помощью и облегчением, как чахлые растения — к источнику света и тепла. И это смирение.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды

Если приблизить

Фото: PxHere

Однажды утром нам с мужем удалось разбудить в душе сына Даниила новые для него чувства. Это был его десятый день рождения. И в подарок от нас сын получил профессиональный микроскоп, о котором мечтал уже давно.

Радость от подаренного оборудования плавно перетекла в его установку, подключение и настройку.

Я заранее подготовилась к первому исследованию и предложила юному учёному сравнить два лепестка лилии. Но только один цветок был настоящим, а второй — искусственным.

— Начинаем погружение в микромир, — сказал Даня, поворачивая какое-то колёсико.

На экране компьютера, к которому был подключён аппарат, появилась картинка. Это были запутанные слипшиеся ворсинки, волокна и чешуйки искусственной лилии. Выглядела она, мягко скажем, непрезентабельно.

Затем Даня поместил под линзы микроскопа лепесток живого цветка и снова стал крутить колёсико. Белые шелковистые нити, серебристые капельки, замысловатые симметричные узоры. И всё это так органично, упорядоченно и изящно... Моим сыном овладело чувство восхищения — он внезапно откинулся на спинку кресла и задумчиво произнёс:

— Всё, что создаёт человек — ни в какое сравнение не идёт с тем, что создал Бог...

Текст Клим Палеха читает Алёна Сергеева

Все выпуски программы Утро в прозе

19 февраля. О борьбе с помыслами против ближних

О борьбе с помыслами против ближних — настоятель подворья Троице-Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов.

В нашей душе возникает часто буря помыслов против ближних людей наших, и мы хотим, чтобы они слушали только нас, только наше мнение. И если они с нашим мнением не соглашаются, то мы начинаем на них обижаться, восставать, а особенно в душе происходит буря негодования, даже ненависть к этим людям. Этого не должно быть, потому что это всегда происходит или по наущению дьявола, или это происходит по нашей гордыне.

Преподобный Варсонофий Великий говорит: «Когда смущает тебя бес, внушая помысл на какого-нибудь человека, с долготерпением скажи помыслу: повинуюсь ли я Богу моему так, чтобы порабощать себе других?» Поэтому всякий раз мы должны себя смирять.

Так же смирять себя и перед ближними и никого себе не порабощать ради своего мнения, ради своих каких-либо желаний, потому что мы сами также даже Богу не повинуемся в том, что Господь от нас ждёт и требует.

Все выпуски программы Актуальная тема