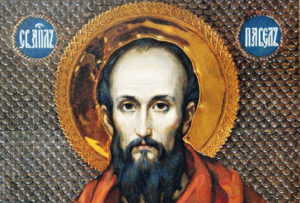

«Были мы с тобой, брат, парой в одной упряжке, и пахали одну борозду. Я на поле падаю, окончив день свой. Но ты не смей оставлять учительство своё, ибо чем иным можешь ты достичь спасения?» — такими были последние слова святого Кирилла, просветителя славян. С ними он обратился к самому дорогому для него человеку — брату Мефодию.

Братья Мефодий и Константин родились в Фессалониках, на севере Греции в начале девятого века. Их отца звали Лев, он занимал высокий пост в администрации города. Мефодий был старше Константина на двенадцать лет, но это не мешало дружбе, они много времени проводили вместе. Братья гуляли по Фессалоникам, посещали общественные здания, разглядывали памятники, забирались на акрополь, чтобы с его вершины смотреть на город и море. Больше всего они любили богослужения в величественном храме святого Димитрия Солунского и проповеди, которые произносил во время литургии архиепископ Лев Грамматик. Мефодий и Константин с детства тянулись к знаниям, изучали риторику, поэзию, философию и богословие. Они были настолько успешны в науках, что на них обратил внимание император Михаил III. Мефодия он поставил на высокую должность в Вифинии — регионе на северо-востоке нынешней Турции. А Константина пригласил в Константинополь, где молодой человек очень быстро начал делать карьеру придворного чиновника.

Но спустя несколько лет в судьбе братьев произошёл духовный перелом. Мефодий оставил свой пост и удалился в монастырь на горе Олимп в Вифинии. Из обители он отправил брату письмо: «Увидев множество беспорядочных волнений этой жизни, я сменил стремление к земной тьме на мысли о небе, ведь я не хочу возмущать вечную душу временными и тленными вещами». Кирилл, получив известие от брата, последовал его примеру и поселился на Олимпе. Вместе они молились, занимались чтением и переписыванием книг.

Период отшельничества продлился недолго. В 860 году Константин был вызван к императорскому двору и получил приказ отправиться к хазарам, чтобы заручиться их дружбой в борьбе с русами. Константин согласился, но при условии, что его помощником станет Мефодий. Братья проделали долгий путь, посетили многие города Причерноморья, изучая язык и культуру тамошних племён. В Хазарии Константин вёл богословские диспуты с советниками князя. Эти публичные беседы тщательно записал Мефодий, желая сохранить слова брата для потомков. На обратном пути, в азовской степи, Мефодий и Константин заблудились и к тому же остались без пресной воды. Совместная молитва братьев сотворила чудо: горькая вода солончака стала сладкой.

По возвращению братья вновь на два года удалились на Олимп. Они посвятили себя изучению славянского языка — благо вокруг монастыря жило в то время множество славян. Братья готовили себя к великой просветительской миссии, и возможность для этого представилась в 864 году. Князь восточноевропейского княжества Великая Моравия Ростислав пригласил в свою страну византийских миссионеров. Мефодий и Константин основали в Моравии славянскую епископию, разработали славянскую азбуку и перевели на славянский язык часть Библии и некоторые богослужебные тексты.

В 867 году успехи славянской миссии признал римский папа. Противники славянского богослужения — а их было много — потерпели поражение. Но труды подорвали силы Константина. Он почувствовал приближение кончины и перед смертью поспешил постричься в монахи с именем Кирилл. На смертном одре святой молился о процветании славянской церкви и о том, чтобы его брат Мефодий продолжил их общее дело.

Все выпуски программы Семейные истории с Туттой Ларсен

Юлия Вознесенская «Путь Кассандры» — «Пробуждение от грёз»

Фото: Suliman Sallehi / Pexels

Во сне, физическом сне тела, человек проводит треть жизни. А сколько времени уходит на сон души? Не проводим ли мы большую часть жизни, грезя наяву? Таким вопросом задается героиня романа Юлии Вознесенской «Путь Кассандры или приключения с макаронами». Действие романа происходит в недалёком будущем. Лжемессия, то есть, Антихрист, правит миром. Земляне — кроме тех, кто не принял его печати — большую часть времени проводят в так называемой Реальности — в сконструированных компьютерами симуляциях. Юная Кассандра выбрала виртуальный мир рыцарского замка. Однажды она слышит в нём балладу о Спящей Красавице, которая начинается такими словами: «Состарилась, состарилась принцесса».

Удивлённая, Кассандра прислушивается. В балладе рассказывается, как Спящая Красавица, проспав положенные сто лет, проснулась сама, без принца, немощной старухой, которой остаётся только признать: жизнь её прошла во cне.

Для Кассандры наступает прозрение. «А не похожи ли мы все на эту принцессу из баллады?»— говорит она себе и задаётся вопросом, почему ей бывает так тоскливо. Кассандра тоскует, сама того не зная, о подлинной жизни — реальной, живой, осмысленной.

В финале повести мы радуемся за героиню, но ведь грезить наяву можно не только с помощью технологий. «Душа моя, восстань, что спишь?» — слышим мы ежегодно Великим постом, когда в храмах звучит покаянный канон святого Андрея Критского. Но восстаём ли мы? Пробуждаемся ли? Сон души порой бывает трудно распознать. К счастью, Кассандре это удалось.

Все выпуски программы: ПроЧтение

Элизабет Гаскелл «Жёны и дочери» — «О чём не пожалеем накануне смерти»

Фото: freestocks.org / Pexels

В час смерти человек вспоминает прожитую жизнь. Какие в тот час приходят к нам воспоминания? Писательница Элизабет Гаскелл ставит такой вопрос в одном из эпизодов романа «Жёны и дочери».

Отец семнадцатилетней Молли Гибсон женился во второй раз. К мачехе Молли испытывает неприязнь. В первый день после свадьбы, оставшись наедине с отцом, Молли говорит, что не будет называть мачеху мамой. Отец не возражает, но девушка видит, что он огорчён. Проходит несколько минут, и Молли порывисто говорит:

— Папа, я буду звать её мамой!

— Ты не пожалеешь об этом, Молли, — отвечает отец, — когда наступит твой последний час.

Слова мистера Гибсона — универсальное этическое правило. Принимая решения, стоит подумать: будем или не будем мы жалеть о них в последний час? Кто имеет память смертную, не согрешит вовек, сказал Авва Дорофей, духовный писатель шестого века. Правильная память о смерти не имеет ничего общего с унынием. Напротив, она мотивирует жить полной, осмысленной жизнью. И, конечно, принимать верные решения, о которых мы не будем сожалеть.

Мачеха искренне привязывается к Молли. Так героиня понимает, что отец был прав, и она приняла правильное решение, о котором не будет сожалеть.

Все выпуски программы: ПроЧтение

Люси Монтгомери «Энн из Эвонли» — «Грех как беда»

Фото: cottonbro studio / Pexels

Как мы относимся ко греху?

Ответу на этот вопрос посвящён один из эпизодов повести Люси Монтгомери «Энн из Эвонли». Шестилетний Дэйви набедокурил: сказал взрослым, что его сестрёнка Дора потерялась. Марилла, приютившая и Дэйви с сестрой, и шестнадцатилетнюю Энн Ширли, главную героиню повести, отправляет мальчика спать без ужина. Энн пытается поговорить с ним по душам, и выясняет, что Дэйви уже неделю не молится. Намеренно. А всё потому, что мальчик однажды услышал, что, если он не будет молиться, с ним произойдет нечто страшное. «Наверное, какие-нибудь страшные приключения», — подумал Дэйви. И перестал молиться в ожидании этих приключений.

— Но ничего страшного так и не произошло, — разочарованно говорит он.

— Произошло, — отвечает Энн.

— То, что меня уложили без ужина? — удивляется мальчик. — Так это ерунда.

— Нет, Дэйви, кое-что другое. Действительно страшное. То, что ты солгал. То, как бесчестно поступил с нами. Это и есть худшее, что могло с тобой произойти.

Притихший Дэйви задумывается. Энн одержала маленькую победу — она научила мальчика видеть беду не в том наказании, которое следует за грехом, а в самом грехе, в том искажении, которое грех неминуемо вносит в душу. И мелочей здесь не бывает. Игумения Арсения Себрякова, подвижница благочестия девятнадцатого века, писала: «Любой грех оскверняет сердце, расслабляет его, делает порочным, слабым, недеятельным, слепым и глухим».

Энн Ширли сумела объяснить Дэйви, чем опасен грех, и мальчик в конце главы принимает решение: «Не буду я больше грешить, оно того не стоит».

Все выпуски программы: ПроЧтение