Говоря о городе с именем Иркутск, нельзя обойти вниманием, прежде всего, его собственного имени.

Ибо имя для русского языка странное и русских правдоподобных корней нет возможности. Алексей Александрович Бобровников, православный миссионер-монголовед, знаток монгольского языка и Автор классической "Грамматики монгольско-калмыцкого языка" считал, что корни названия следует искать именно в монгольском языке. Он предположил – и вполне обоснованно – что монгольское название Иркутска – Эркэу, скорее всего, носила здешняя местность еще до прихода сюда русских.

Есть в монгольском языке слово «эрги», что в переводе обозначает ворочайся, кружи, обходи, окружай.

И есть в Азии несколько мест, носящих подобное название. И все названия относятся к прибрежным населенным пунктам или рекам, причем быстро текущим и имеющим в изобилии во многих местах водовороты. И это с полным основанием можно приложить к притоку Ангары – реке Иркут.

Есть правда и второй вариант. Если слово «эркэу» создалось после пришествия русских, то корень его можно искать в слове эркэ – что обозначает «сила, власть».

Ну вот, с названием более-менее разобрались, хотя, как видим, полной ясности нет и вряд ли за давностию лет истина когда-нибудь будет установлена.

Равным образом непонятно и поныне, когда именно на месте теперешнего Иркутска появилось первое поселение. Впервые название реки Иркуть появилось в русских документах в 1647 году. Предполагается далее, что на острове Дьячий в 1650-х годах построено было первое русское зимовье. Строил его енисейский сотник Максим Перфильев сотоварищи.

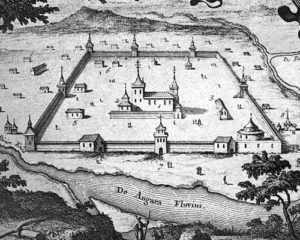

А вот совсем достоверно известно, что летом 1661 года Яков Похабов с отрядом служилых людей начал возводить укрепления, о чем и сообщил в воеводский город Енисейск: «…В нынешнем 1661 году июля в шестой день против Иркута-реки на Верхоленской стороне государев острог служилыми людьми ставлю, и башни, и потолок срублены и государев житный амбар служилые люди рубят… А как бог совершит наготово острог и о том будет писано в Енисейский острог к воеводе Ивану Ивановичу».

Первая крепость Иркутска имела небольшие размеры (где-то 19 х 17 метров). А вот то при новой перестройке в 1670 году крепость уже имела уже квадратную форму с длиной стороны в 108 метров. И самое главное – с башнями, что и позволило уже назвать новое поселение городом.

Так появился город Иркутск.

«Оттепель»

Фото: Rafa G. Bonilla/Unsplash

В мире нет плохой погоды — «каждая погода благодать»... Сколь драгоценное свойство человеческой души — «оттаять», умягчиться, забыть и простить долговременную обиду. Есть в одном из псалмов царя Давида такие удивительные слова: «Повеет Дух — и потекут воды...» Каждый раз, когда мы сдерживаем себя, смыкая уста в ответ на оскорбительное слово ближнего, и втайне молимся о рассерженном собеседнике — да умирит Бог его душу — к нам свыше приходит благодать, и сердцу «верится и плачется, и так легко, легко...»

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды

2 января. О христианском отношении к богатству и пути в Царство Божие

2 января. О христианском отношении к богатству и пути в Царство Божие — настоятель храма Феодора Стратилата в Старом Осколе Белгородской области священник Николай Дубинин.

Все выпуски программы Актуальная тема

2 января. О взгляде на исторические события и мировоззрении Богдана Хмельницкого

Сегодня 2 января. В этот день в 1649 году состоялся Триумфальный въезд в Киев гетмана Богдана Хмельницкого.

О его взгляде на исторические события и мировоззрении — настоятель подворья Троице-Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов.

Все выпуски программы Актуальная тема