Когда по телевизору показывают часы на Спасской башне Московского Кремля и они начинают отбивать время, например, в Новый год, вятчанам есть повод погордиться тем, что название башни напрямую связано с нашим городом.

История эта удивительна и заслуживает отдельного рассказа.

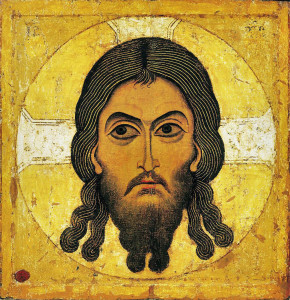

Почти 400 лет назад, в начале XVII века на месте нынешнего Спасского собора стояла деревянная церковь. Она находилась на окраине Хлынова. На паперти храма над входом висела икона Спаса Нерукотворного. Как вы, наверняка знаете, по преданию, эдесский царь Авгарь возжелал иметь у себя изображение Иисуса Христа. Спаситель, узнав об этом, отёр лицо большим куском ткани и на нём мгновенно запечатлелся Его лик. Во время гонений на христиан этот образ был замурован в стене и отпечатался также на скрывавшей его черепице. После перенесения в Константинополь оба чудесно запечатлённых Нерукотворных образа были скопированы и получили распространение не только в Византии, но и в славянских странах. Одна из таких копий и была обретена на Вятской земле.

Святой образ Спасителя, находясь на паперти Вятской Троицкой церкви, прославился совершающимися пред ним чудесами. Более всего известна история жителя города Хлынова Петра Палкина. Он был болен глазами, через какое-то время окончательно ослеп и в течение 3 лет ничего не видел. Точно известно, что 12 июля 1645 года, придя в Троицкую церковь, Палкин стал усердно молиться пред Спасовым образом и внезапно прозрел. Теперь свет Петру застилали только слезы радости. По его просьбе священники отслужили благодарственный молебен. Думаю, вы представляете, с какой скоростью весть об этом чуде разнеслась по окрестностям. Чудеса исцеления перед иконой продолжались и всего их было зарегистрировано 104.

Примерно через год про чудесную икону узнали в Москве. Архимандрит Новоспасского монастыря в Москве – Никон, будущий патриарх, стал хлопотать перед царём о перенесении чудесной иконы в столицу. Алексей Михайлович, посоветовавшись с патриархом Иосифом, решил перенести святыню в Москву, чтобы она стала достоянием всего православного мира.

Вятский Образ Спаса Нерукотворного был встречен в Москве, у Яузских ворот, 14 января 1647 года. Царь Алексей Михайлович сам пронёс святую икону через ворота в Кремль и поставил её в Успенском соборе. С того времени Фроловские ворота по царскому указу переименованы в Спасские, а главная башня Московского кремля стала называться Спасской.

Обратно икона, конечно же, не вернулась. Но нужно отдать должное царю Алексею Михайловичу Романову. По его указу с иконы Спаса была сделана точная копия. Эта копия была богато украшена, торжественно освящена патриархом и отправлена к нам в город. Уже на обратном пути вновь начались чудеса исцеления. Так Господь утешил скорбящих жителей города Хлынова.

Если вы внимательно прослушали мой сегодняшний рассказ, то я знаю, о чем вы подумаете, когда в очередной раз на экране телевизора увидите часы на Спасской башне Московского Кремля.

18 декабря. О почитании Преподобного Саввы Освященного

Сегодня 18 декабря. День памяти Преподобного Саввы Освященного, жившего в шестом веке возле Иерусалима.

О его почитании — игумен Назарий (Рыпин).

Все выпуски программы Актуальная тема

18 декабря. О восьмой и девятой заповедях блаженств

В 6-й главе Евангелия от Луки есть слова Христа: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого».

О восьмой и девятой заповедях блаженств — протоиерей Игорь Филяновский.

Все выпуски программы Актуальная тема

18 декабря. О Богопознании

В 11-й главе Евангелия от Матфея есть слова Христа: «Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть».

О Богопознании — протоиерей Владимир Быстрый.

Все выпуски программы Актуальная тема