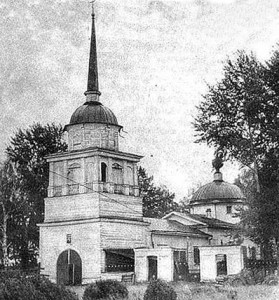

Город Дедюхин – это город, который вы никогда не увидите. Ну, если только не занимаетесь дайвингом или не любите рассматривать архивные фотографии. Также дело обстоит и с церковью Во имя Всех Святых, существовавшей когда-то в этом городе.

Город Дедюхин – это город, который вы никогда не увидите. Ну, если только не занимаетесь дайвингом или не любите рассматривать архивные фотографии. Также дело обстоит и с церковью Во имя Всех Святых, существовавшей когда-то в этом городе.

C самого начала с Дедюхиным связаны разные странности. По указу императрицы Екатерины Второй в 1781 году образовалось Пермское наместничество. Его центром был утвержден Егошихинский завод, получивший статус губернского города и новое имя – Пермь. Примерно в это же время в том же самом Соликамском уезде село Рождественское Усолье переименовывается в новый заштатный город – Дедюхин. За что ему была оказана такая честь, непонятно. Если брать горные заводы, то набрался бы не один десяток на Среднем Урале, которые по всем статьям превосходили его.

Но как бы то ни было, получив статус города, Дедюхин долго сохранял его – вплоть до 1918 года. И тут случился еще один парадокс. В это время немало сел и заводских поселков были преобразованы в города. Так, например, стало с соседним селом Новое Усолье. Город же Дедюхин оказался разжалованным в поселки. Но на этом злоключения его не закончились.

В начале тридцатых годов в Верхнем Прикамье был образован новый город. В его состав вошли село Лёнва, станция Усольская, поселок Березниковского содового завода, поселок Дедюхин и еще ряд населенных пунктов. Казалось бы, по справедливости, название Дедюхин должно было возродиться. Но все произошло не так. Новый город получил название Березники – по поселку содового завода, а Дедюхин вскоре и вовсе исчез с лица земли – в 1952 году его затопило рукотворное Камское море. Сохранилось имя города только в названии острова. Именно поэтому я упоминал про дайвинг…

Такая же печальная судьба сложилась и у дедюхинской церкви Во имя Всех Святых.

Построена она была в 1854 году на средства московского купца Кармолина, управляющего соляным промыслом. Действовала церковь Во имя Всех Святых, как ни странно, вплоть до затопления Дедюхина Камским водохранилищем в 1952 году. Но церковь не затопили. Её перевезли в Абрамово и поставили на улице Ломоносова. Ради чего – не очень понятно. В её стенах расположили швейную мастерскую, а позже – народный суд. В конце 80-х церковь и вовсе уничтожили и на её месте построили школу №17.

Дети, конечно же, наше будущее… Но не стоит забывать, что и наше прошлое, и наше настоящее, а также и наше будущее – напрямую связаны с православной верой. И в частности, с храмами, в которых мы славим Бога.

«Журнал от 09.01.2026». Алексей Соколов, Максим Печенкин

Каждую пятницу ведущие, друзья и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе.

В этот раз ведущие Анна Леонтьева и Константин Мацан, а также Исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов и главный режиссер Радио ВЕРА Максим Печенкин вынесли на обсуждение темы:

— Детские программы в эфире Радио ВЕРА, программы из цикла «Вера и Фома»;

— Русская литература, писатели-деревенщики XX века;

— Фильмы протоиерея Сергия Баранова;

— Медийные проекты для молодых людей;

— Как Рождество Христово изменило мир и мировую культуру.

Ведущие: Константин Мацан, Анна Леонтьева

Все выпуски программы Журнал

9 января. О личности и жизни генерала Якова Ростовцева

Сегодня 9 января. В этот день в 1804 году родился государственный деятель генерал Яков Ростовцев.

О его личности и жизни — пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.

Все выпуски программы Актуальная тема

9 января. О личности и служении адмирала Врангеля

Сегодня 9 января. В этот день в 1797 году родился российский мореплаватель и полярный исследователь, адмирал Фердинанд Врангель.

О его личности и служении — настоятель московского храма Живоначальной Троицы на Шаболовке протоиерей Артемий Владимиров.

Все выпуски программы Актуальная тема