Странно всё-таки мы устроены. Постоянно делим всё на «твоё» и «моё». Даже в ситуации, в которой, казалось бы, делать это, мягко говоря, не очень уместно. Например, при строительстве храма.

Странно всё-таки мы устроены. Постоянно делим всё на «твоё» и «моё». Даже в ситуации, в которой, казалось бы, делать это, мягко говоря, не очень уместно. Например, при строительстве храма.

Взялись жители двух сел – Томылово и Губашево строить храм. Земля под храмом была церковная. Тут всё понятно. Также храму полагалось 33 десятины пашни. Ею причт будет распоряжаться. Тут тоже всё понятно. А вот как быть с самим храмом? Строят-то две деревни, а храм один. Непонятно. Построили в результате храм двухпрестольный. Томыловский престол – в честь Казанской иконы Божией Матери, а губашевский – в честь Архангела Михаила.

Происходило это всё в 1835 году, в селе Томылово. Главное – храм построили. В основу фундамента был положен золотой крест. Выкрашен храм был в голубой цвет. Церковь венчали два купола. Звон томыловской колокольни слышался далеко. А звонили колокола и в праздники, и к обедне, и к вечерне. А когда случался пожар, то всё село об этом узнавала по звону одного большого колокола. А когда был буран – звонил маленький колокол, медленно.

Церковь имела три входа. У главного входа были красивые ворота. Забор из красного кирпича и по верху кованая решётка. Выложен забор был с пустотами в форме крестов. Внутри было много икон, а на потолках располагались изображения ангелов.

После прихода советской власти, храм сопротивлялся атеистам двадцать лет. В 1937-м его закрыли. Использовали, согласно материалистической идеологии – под зернохранилище, оружейный склад и киноклуб. Старожилы говорят, что когда показывали кино – всегда начиналась гроза.

Тут стоит вспомнить ещё пару мистических фактов из биографии храма. В самом начале, когда к строительству только готовились, - выбрали место. Везут мужики брёвна на телегах для будущей церкви. Лес – 100-летний выдержки! Да и лопнула у телеги ось. «Здесь будем строить!» — сказали мужики, увидев в этом Божий знак. Так и сделали.

А уже через много-много лет, в 1955 году храм сломали и построили школу. Но через некоторое время она сгорела и на этом месте остался пустырь. Может быть и случайность, а, может быть, и нет.

В 2007 году это уже была окраина Чапаевска. И вознамерились построить на пустыре частные дома. Жители села через газету «Чапаевский рабочий» обратились к главе города. К большому удивлению сельчан он не только откликнулся, но и остановил строительство домов.

Так приняли решение о строительстве на этом месте новой церкви. На то было испрошено благословение Архиепископа Самарского и Сызранского Сергия. Храм решили строить во имя Архистратига Божия Михаила. Хотя исторически вернее было бы поставить Казанскую церковь, но такой храм уже был в Чапаевске. Потому и было принято решение освятить храм в честь второго престола разрушенной церкви.

Храм пока не совсем готов, но нет сомнений, что это просто вопрос времени. Тем более, что сейчас нет никаких споров между двумя селами, как делить строящийся храм Архистратига Божия Михаила в Чапаевске.

Послание к Евреям святого апостола Павла

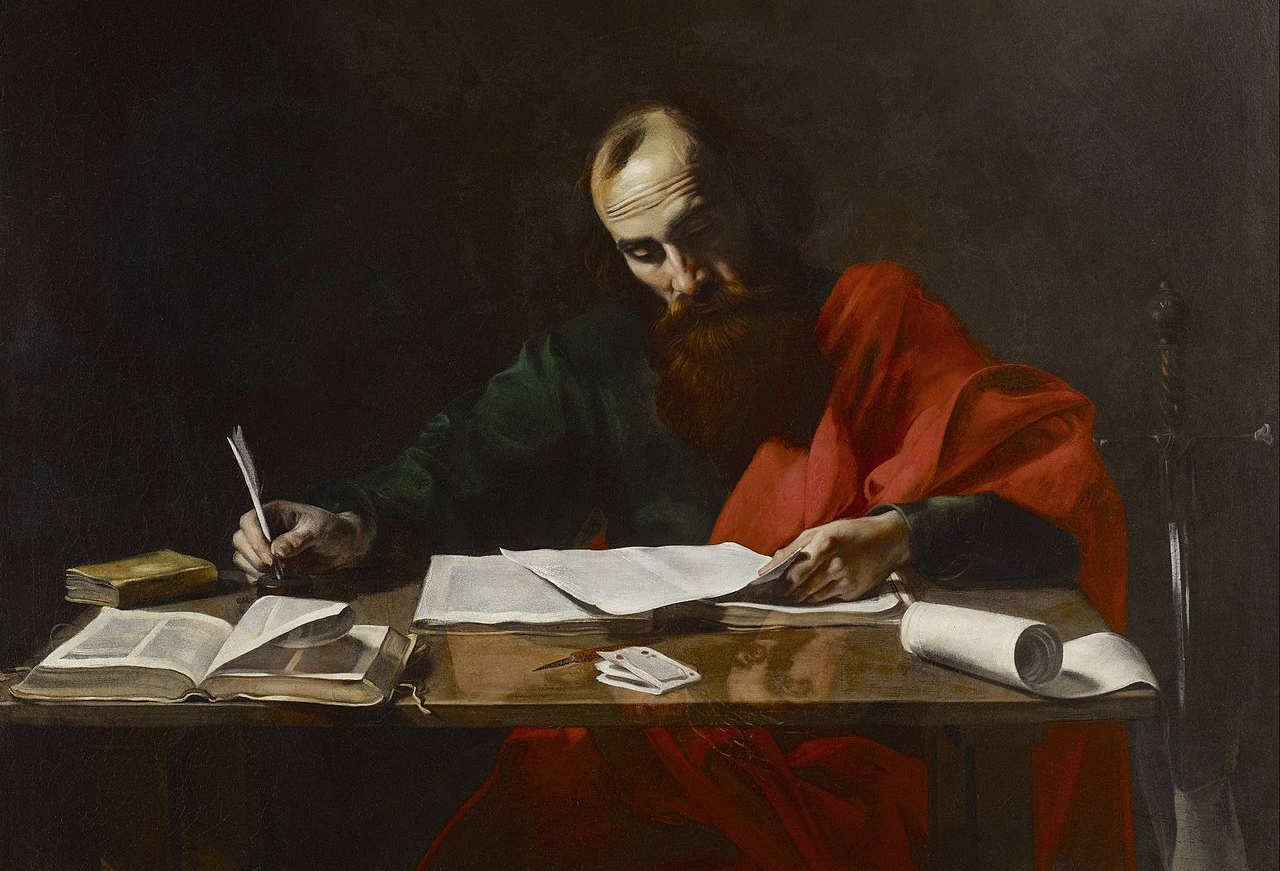

Апостол Павел. Валантен де Булонь

Евр., 334 зач., XIII, 7-16.

Комментирует священник Дмитрий Барицкий.

О христианских святых рассказываются истории, о них пишут книги. Церковь призывает нас читать их жизнеописания и стараться подражать их житиям. Но что это означает — подражать святым? Ответ на этот вопрос предлагает отрывок из 13-й главы послания апостола Павла к Евреям, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах, давайте послушаем.

Глава 13.

7 Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их.

8 Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же.

9 Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь; ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими.

10 Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии.

11 Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана,-

12 то и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат.

13 Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание;

14 ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего.

15 Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его.

16 Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу.

«Поминайте наставников ваших» и «подражайте вере их». Таким словами начинается только что прозвучавший отрывок. Но что это означает? Приглядимся к тем образам, которые нам предлагает апостол.

Павел упоминает об иудейском представлении о том, что мир делится на две сферы. Есть пространство чистое. Это пространство жизни. Пространство стана. Это место, где находится храм. Где живут люди. Где действует закон. Где соблюдают нормы приличия и стараются соответствовать разного рода культурным представлениям. Иудейская религиозная жизнь протекала в этих границах. Храм и его жертвенник были центром города, это было средоточие древней иудейской культуры.

А есть пространство вне стана, то есть за территорией общины. Туда изгоняли тех, кто по какой-то причине не мог жить в обществе: смертельно больные, например, прокажённые; маргиналы-бунтари; разного рода грешники, убийцы, воры, блудники. Одним словом, все те, кто так или иначе перешёл черту дозволенного, приличного и подобающего. Это место забвения, позора и страдания.

Для Павла подражание вере святых — это жизнь именно в этом месте. Именно здесь, а не в городе, находится жертвенник христиан. Как говорит сегодня апостол, «мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии». Почему так? Да потому что именно вне стана пострадал Христос. Он умер вне города, за его вратами. В скверном, тёмном, пустынном месте, где казнят злодеев. Умер в окружении маргиналов. И Своей смертью Он осветил и преобразил этот ад.

Поэтому и верующих во Христа Павел призывает: «выйдем к Нему за стан, нося Его поругание». Другими словами, иметь полноценную связь с нашим Божественным Учителем мы сможем не в центре уютного религиозного поселения, но именно в месте отверженности, позора и «поругания». Питаться от Его жертвенника, в полноте получать Его благодать, мы сможем только выйдя из «стана», то есть из зоны социального и религиозного комфорта, которые нередко становятся для нас самоцелью.

Я знаю историю одного сельского прихода, где сложилась добрая традиция помогать «своим», пожилым или многодетным прихожанам. И вот в этом городке появилась группа трудовых мигрантов. Они жили в тяжелейших условиях и говорили на непонятном языке. Предложение помогать и им встретило сопротивление: «Это не наши люди, у нас и своих проблем хватает». Для многих пойти на этот шаг означало нарушить свой комфорт, переступить через свои принципы. Это очень болезненно. Это очень страшно. Преодолеть ради Христа эту неприязнь и страх перед чужаками и означало для верующих той общины выйти за свой стан. Именно к подобным действиям и призывает Павел сегодня: не только прославляйте Бога, но и «не забывайте также благотворения и общительности», — пишет он.

Итак, подражать святым — это не значит копировать их манеру речи, внешний вид или обстоятельства жизни. Это означает ради Христа и исполнения Его заповедей, постоянно выходить «за стан». Оставлять насиженное уютное место своих предубеждений и предрассудков, и следовать в места отверженности, на окраины человеческой жизни. Не ради протеста и оппозиции, но ради исполнения евангельской заповеди о служении ближним. Чтобы делиться с людьми в этих мрачных местах своей верою в Бога. В конце концов именно в эти места сошёл Тот, Кого мы называем своим Учителем и Спасителем, а потому и мы должны быть рядом с Ним.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Лечение для шестнадцатилетней Алины поможет побороть недуг

Алине Вороновой 16 лет. Как и многие девочки она любит украшения и красивые вещи. Только на её комоде кроме колец и браслетов есть и парики. Привычный аксессуар после лучевой терапии, которых у Алины было уже несколько.

В 9 лет девочка узнала об онкологическом диагнозе и все эти годы вместе с мамой ведёт с ним борьбу. При этом Алина продолжает учиться в школе, любит рисовать и ухаживать за своими питомцами. Во время регулярных обследований её поддерживают друзья. Но болезнь возвращается и даёт о себе знать.

Сейчас Алине нужен специальный лекарственный препарат, который будет действовать на клетки опухоли и сдерживать рост болезни. Помочь с его приобретением могут в фонде «Добро.Свет». В 2013 году организацию основали родители, чьи дети перенесли сложные диагнозы, а также врачи и неравнодушные волонтёры, которые желают помочь в борьбе с недугом.

Организация поддерживает детей и молодых людей с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями: помогает с приобретением лекарственных препаратов, предлагает консультации психологов, участвует в повышении квалификации медиков.

Подарить Алине шанс на выздоровление и поддержать фонд «Добро.Свет» можно на их сайте.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«Послание апостола Павла к Ефесянам». Священник Антоний Лакирев

У нас в студии был клирик храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Троицке священник Антоний Лакирев.

Разговор шел о смыслах послания апостола Павла к Ефесянам.

Этой беседой мы продолжаем цикл программ о посланиях апостола Павла.

Первая беседа со старшим преподавателем кафедры библеистики богословского факультета ПСТГУ Андреем Небольсиным была посвящена особенностям посланий апостола Павла (эфир 09.02.2026)

Вторая беседа с епископом Переславским и Угличским Феоктистом была посвящена Первому посланию апостолу Павлу к Коринфянам (эфир 10.02.2026)

Ведущая: Алла Митрофанова

Все выпуски программы Светлый вечер