Фото: PxHere

Екатерина Великая называла себя просвещённым монархом. К проблемам просвещения она всегда относилась с особым вниманием, и не боялась новшеств и решительных шагов. Так, например, в 1764 году по указу императрицы при Воскресенском Новодевичьем Смольном монастыре был открыт первый в истории России женский институт. А в 1782 году Екатерина начала претворять в жизнь большую образовательную реформу. Именно тогда образование стало государственной системой с теми основами, на которых продолжает держаться и по сей день.

В историю эти преобразования вошли под названием Школьной реформы Екатерины II. Императрица решила по всей стране создать единую сеть народных школ для всех чинов и сословий. Чтобы образование получали не только дворяне в Петербурге и Москве, но и простые люди в губернских и уездных городах, и своими знаниями приносили пользу Отечеству. Воплотить идею в жизнь императрица поручила своим ближайшим сподвижникам. Тайный советник Пётр Завадовский возглавил специальную Комиссию о создании училищ, и впоследствии стал министром просвещения. Однако, по сути, осуществил Школьную реформу в России австрийский педагог сербского происхождения — Фёдор Иванович Янкович де Мириево.

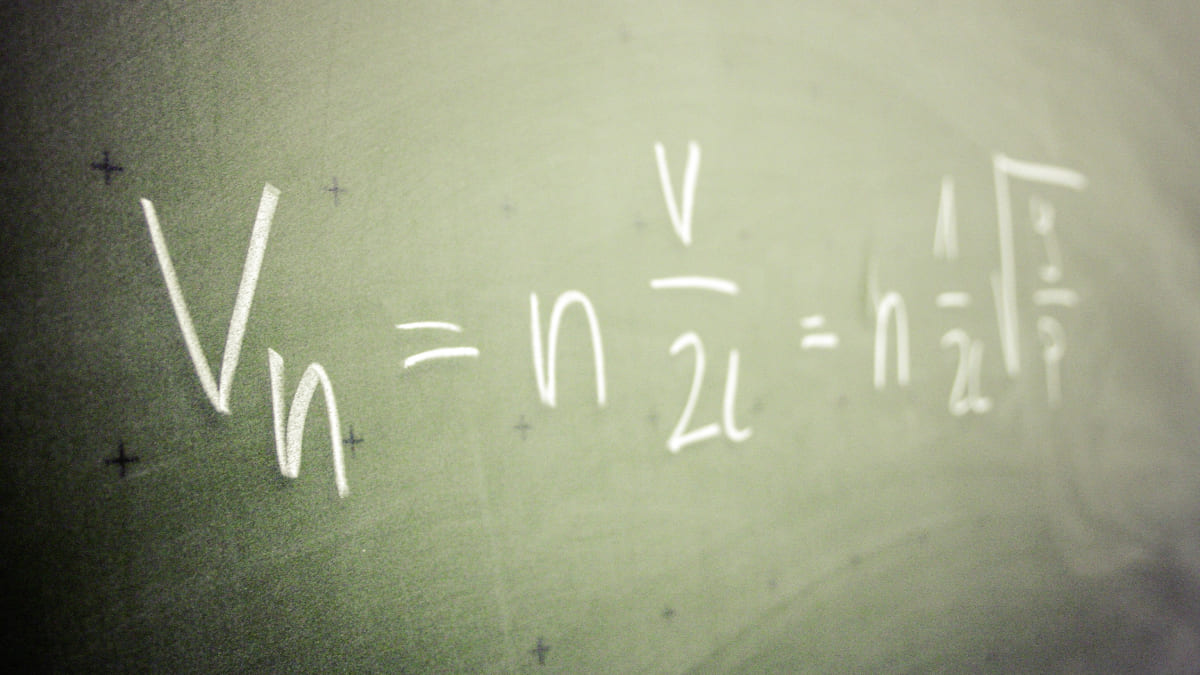

«Человек, трудившийся уже в устроении народных школ, знающий язык российский, и православный закон исповедующий» — такую характеристику дал Фёдору де Мириево император Австрии Иосиф II. Екатерина прислушалась, и пригласила педагога в Петербург. Он приехал в сентябре 1782 года. И остался навсегда. Россия стала для де Мириево второй родиной, которой он славно послужил. Императрица поручила Мириево работу над главным документом, определяющим ход реформы образования — «Уставом народных училищ Российской империи». Он был опубликован в 1786 году. Вступительная статья Устава так определяла значимость народного образования: «Воспитание, просвещая разум человека различными познаниями, украшает его душу; склоняя же волю к деланию добра, руководствует к жизни добродетельной». По сути, училища екатерининской эпохи представляли собою известные нам сегодня средние школы. Согласно Уставу, в губернских городах открывались так называемые главные народные училища — со сроком обучения 5 лет. А в уездных городах — малые, со сроком обучения 2 года. Поступить туда, как сказано в Уставе, могли «дети всех состояний и обоего пола, но не моложе 8 лет». Индивидуальные занятия с каждым из учеников заменялись в училищах общей классно-урочной системой. Для каждого типа училищ формировалась своя школьная программа. Основными предметами были чтение, письмо, арифметика, Закон Божий. Преподавались и такие дисциплины, как история, география, механика, иностранные языки. В школах появились вещи знакомые нам и сегодня: расписание уроков, классная доска, мел, классный журнал. А самое важное — учиться в них можно было бесплатно. Выпускники главных народных училищ могли поступить в университет. Директором всех училищ Петербургской губернии императрица Екатерина назначила Фёдора Ивановича Янковича де Мириево.

Фёдор Иванович стал автором методического руководства для учителей народных школ. «Учителя должны занимать у учеников место родителей», — писал педагог. Он подчёркивал, что для работы с детьми учитель должен обладать такими добродетелями, как миролюбие и христианская любовь к ближнему. Всё это Фёдор Иванович де Мириево подкреплял собственным примером. По свидетельству современников, отличительными чертами его характера были «прямота, соединенная со скромностью, безукоризненность, честность и строгая набожность». К концу XVIII века народные училища постепенно появились в большинстве городов России. Школьная реформа Екатерины II, столь важная для того времени, состоялась — благодаря таланту педагога Фёдора Ивановича Янковича де Мириево.

Все выпуски программы Открываем историю

«Архивы уполномоченных по делам религий в СССР». Петр Чистяков

Гостем программы «Светлый вечер» был доцент Института истории религий и духовной культуры РГГУ Петр Чистяков.

Разговор шел о том, как изучение архивов уполномоченных по делам религий в СССР раскрывает интересные стороны жизни Русской Церкви в ХХ-м веке.

Этой беседой мы продолжаем цикл из пяти программ, посвященных теме изучения различных аспектов религиозной жизни в период Советского Союза.

Первая беседа с доктором исторических наук Алексеем Федотовым была посвящена изучению региональной истории (эфир 05.01.2026)

Вторая беседа с Ксенией Сергазиной и Петром Чистяковым была посвящена особенностям изучения религии в светских ВУЗах (эфир 06.01.2026)

Третья беседа с Еленой Воронцовой и Петром Чистяковым была посвящена народным церковным традициям (эфир 07.01.2026)

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

«К 100-летию митрополита Питирима (Нечаева)». Иеромонах Пафнутий (Попов)

Гостем программы «Светлый вечер» был насельник Иосифо-Волоцкого мужского монастыря архимандрит Пафнутий (Попов).

В день 100-летия со дня рождения митрополита Питирима (Нечаева) наш гость поделиться своими воспоминаниями об этом выдающемся иерархе Русской Православной Церкви, о личном общении с ним, и какой след это оставило в жизни.

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

Новодевичий ставропигиальный женский монастырь. Возрождение обители

Новодевичий Ставропигиальный женский монастырь в Москве, наверное, знают все. Его ажурные башни, надвратные церкви, в стиле нарышкинского барокко, могучий Смоленский Собор поражают своим торжественным видом. Но немногие в наши дни знают о том, какими трудами, чьими заботами этот монастырь был возрожден для монашеской жизни и встречи несметного числа туристов и паломников. О том, как после лихолетий восстал Новодевичий монастырь, чьими усилиями и молитвами осуществляется его реставрация, подготовка к 500-летию монастыря, о первой настоятельнице обители Игумении Серафиме Черной, о первых насельницах, о детях и учителях Воскресной школы, наша программа.

Все выпуски программы Места и люди