Василий Верещагин в своей работе «Ночь на Голгофе» обращается к скорбному эпизоду в Евангелии — погребению Христа. Действие картины происходит на горе Голгофе, по преданию она была могилой Адама, грехи которого омылись кровью распятого Спасителя.

— Здравствуйте! Прошу прощения, вы не поможете мне? Вы ведь сотрудник Третьяковской галереи?

— Да, верно. Меня зовут Маргарита Константиновна. Чем могу быть вам полезна?

— Очень приятно! А я Андрей, студент Литературного института. Мне нужно написать эссе на тему «Скорбный день» по мотивам любого произведения живописи. И вот я здесь, пытаюсь понять, какая картина подходит для этого лучше всего... Может быть, Вы мне подскажете?

— С радостью помогу вам, Андрей. Дайте-ка подумать... Быть может, «Истребление первенцев египетских» Ломтева... Или «Разрушение Иерусалимского храма» Николая Ге... Я знаю, какую картину вам взять для эссе! Идёмте! Она в соседнем зале.

— Как здорово! Я чувствовал, что вы мне поможете!

— Смотрите, вот она. Это картина художника Василия Петровича Верещагина, «Ночь на Голгофе».

— Верещагин — это тот самый, который написал знаменитую картину «Апофеоз войны»? Там изображена огромная гора человеческих черепов, а над ними вьются вороны.

— Нет, «Апофеоз войны» написал другой художник, его прославленный однофамилец, тоже Василий, но Василий Васильевич Верещагин. Автор «Ночи на Голгофе», Василий Петрович Верещагин, не столь известен, но очень и очень талантливый мастер. Потом обязательно посмотрите другие его работы у нас, в Третьяковской галерее.

— А вот эта картина, что сейчас перед нами, «Ночь на Голгофе», она ведь посвящена евангельским событиям?

— Да. Верещагин обращается в ней к скорбному эпизоду в Евангелии — снятию с креста и погребению Христа.

— Действительно, картина вызывает трепет и ощущение беды, чего-то очень страшного... Слева на полотне изображены три высоких креста. На левом и правом крестах ещё висят бездыханные тела казнённых. А на среднем кресте уже никого нет. Как я понимаю, это Крест Господень. С него только что сняли тело Иисуса Христа.

— Да, так и есть. Действие картины происходит недалеко от Иерусалима на невысокой горе, которая называется Голгофа, что в переводе с аравийского буквально означает «место черепа». По преданию эта гора была могилой Адама, грехи которого омылись кровью распятого Христа. Поэтому изображение черепа можно увидеть на иконах и на крестах у ног Спасителя.

— И Адам спустя тысячелетия обретает покой и прощение...

— Да, но какой ценой! Ценою мучений и крестной смерти Христа на Голгофе.

— Место страданий, плача... И художник подчёркивает это. Он затемняет левую часть полотна, где возвышаются кресты. И землю, на которой они стоят, изображает безжизненной и сухой, рассечённой огромными трещинами.

— Правую часть изображения мастер выделяет тёплыми оттенками, немного высветляет её. Здесь показана удаляющаяся погребальная процессия. Один из её участников несёт безжизненное тело Христа, которое с двух сторон поддерживают тайные ученики Иисуса, Никодим и Иосиф Аримафейский.

— В этой погребальной процессии я вижу и женские образы. Кто эти женщины?

— Мария Клеопова, Мария Магдалина, ученица Христа. И безутешная Божия Матерь. Она бредёт позади, закутанная в длинный плащ. Страшно представить себе, что чувствует Она, только что пережившая страдания Сына на кресте и Его смерть.

— И правда, скорбный день изображён на этой картине...

— О событиях этого дня свидетельствуют все четыре апостола-евангелиста. Вот как об этом сказано в Евангелии от Луки: «Тогда некто, именем Иосиф... человек добрый и правдивый... из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришёл к Пилату и просил тела Иисусова; и, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе».

— Художнику удалось передать не только сам Евангельский сюжет, но и атмосферу той страшной ночи, ощущение абсолютной безысходности...

— Абсолютной ли? Посмотрите повнимательнее на правую часть картины. Ученики и родные Христа, бережно несущие Его тело, объединены на полотне тёплым светом, исходящим от факела. Мне кажется, это свет надежды на спасение.

— Художник даёт нам надежду, что за страданиями последует Воскресение Христово?

— Думаю, да. А значит впереди нас ждёт свет радости.

— Благодарю Вас, Маргарита Константиновна, за такой подробный рассказ! Буду писать эссе именно по этой картине — «Ночь на Голгофе» кисти Василия Верещагина. Не зря я всё-таки пришёл ради этого в Третьяковскую галерею!

— Рада, что смогла вам помочь, Андрей! Желаю вам отличной учёбы, и чтобы свет Христовой веры всегда освещал ваш творческий путь!

Все выпуски программы Свидание с шедевром

Радио ВЕРА из России на Кипре. Ο ραδιοφωνικός σταθμός ΠΙΣΤΗ απο την Ρωσία στην Κύπρο (16.12.2025)

Псалом 64. Богослужебные чтения

Здравствуйте! С вами епископ Переславский и Угличский Феоктист.

У псалмов, как и многих других пророческих текстов, есть несколько значений: во-первых, псалмы могут говорить о том, что происходит в момент их составления и что будет происходить в ближайшем будущем; во-вторых, они могут касаться весьма далёкого будущего, отстоящего от времени появления псалма на тысячу и более лет; и в-третьих, псалмы могут раскрывать ту духовную реальность, которая явит себя в жизни будущего века. Конечно, далеко не всякий псалом обладает такой многозначностью, но звучащий сегодня во время богослужения в православных храмах 64-й псалом из числа тех, которые не ограничиваются лишь буквальным смыслом. Давайте его послушаем и попытаемся найти в нём то, что касается каждого нашего современника.

Псалом 64.

1 Начальнику хора. Псалом Давида для пения.

2 Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздастся обет в Иерусалиме.

3 Ты слышишь молитву; к Тебе прибегает всякая плоть.

4 Дела беззаконий превозмогают меня; Ты очистишь преступления наши.

5 Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах Твоих. Насытимся благами дома Твоего, святого храма Твоего.

6 Страшный в правосудии, услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко,

7 поставивший горы силою Своею, препоясанный могуществом,

8 укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов!

9 И убоятся знамений Твоих живущие на пределах земли. Утро и вечер возбудишь к славе Твоей.

10 Ты посещаешь землю и утоляешь жажду её, обильно обогащаешь её: поток Божий полон воды; Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил её;

11 напояешь борозды её, уравниваешь глыбы её, размягчаешь её каплями дождя, благословляешь произрастания её;

12 венчаешь лето благости Твоей, и стези Твои источают тук,

13 источают на пустынные пажити, и холмы препоясываются радостью;

14 луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют.

Невозможно не заметить, что первейший смысл только что прозвучавшего псалма состоит в восхвалении Иерусалима как места селения Божия, как места, в котором находится Храм. Действительно, Иерусалим был уникальным местом для древнего мира, в нём и только в нём был Храм, вокруг которого строилась жизнь избранного Богом народа.

Любопытно то, какими словами 64-й псалом выразил мысль о блаженстве людей, живущих в Иерусалиме: «Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах Твоих. Насытимся благами дома Твоего, святого храма Твоего» (Пс. 64:5). О каких таких благах храма Божия здесь идёт речь? Храм — это не супермаркет, это не рынок, это не банк и даже не поликлиника, храм не способен дать человеку то, что мы привыкли понимать под «благом», храм не может дать человеку ничего материального. Следовательно, псалом говорит о благах иного рода, псалом возвещает высшее благо, которое можно обрести лишь в храме, — возможность пребывания рядом с Богом.

В дальнейшем эта мысль псалма получила новое прочтение, сегодня мы её понимаем не как указание на Иерусалим, а как свидетельство о Церкви и о том благе — спасительных таинствах церковных — которые дают нам храмы.

Нельзя не вспомнить и ещё об одном важном — самом важном! — смысле прозвучавшего сегодня псалма: его слова мы слышим во время заупокойных православных богослужений. И здесь под храмом понимается уже не Иерусалим и не христианские храмы, а Сам Бог, блаженным оказывается тот, кого Бог избрал и приблизил, кто поселился не в какой-то точке земного мира, а в обителях Царя Небесного. Именно это жилище стремится обрести всякий христианин, пусть же Бог поможет нам в исполнении этой мечты!

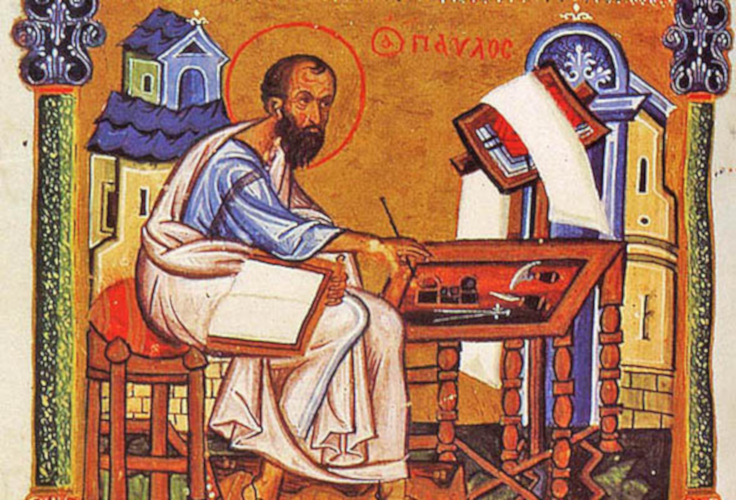

Второе послание к Тимофею святого апостола Павла

Апостол Павел

2 Тим., 297 зач., III, 16 - IV, 4.

Комментирует священник Антоний Борисов.

Согласно физическим законам, для полной стабильности объект должен иметь три точки опоры. Понять это легко — например, стоя в автобусе, мы держимся за поручень, то есть находим третью, внешнюю, точку опоры. Об этой точке, но уже не в физическом, а в духовном смысле, рассуждает апостол Павел — в отрывке из 3-й и 4-й глав своего второго послания к Тимофею. Данный текст читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.

Глава 3.

16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности,

17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.

Глава 4.

1 Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его:

2 проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием.

3 Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху;

4 и от истины отвратят слух и обратятся к басням.

Существует ещё один интересный пример, связанный с теорией трёх точек опоры. Это знаменитый Медный всадник — памятник Петру Первому в Петербурге. Многие, полагаю, его видели. Так вот — Пётр изображён восседающим на коне, вставшем на дыбы. И наблюдателю кажется, что памятник, как живой, как будто балансирует, ловит равновесие. Но это не так, конечно же. У Медного всадника есть третья, скрытая точка опоры. Это змей, который подкрадывается к коню сзади и цепляется за его хвост и копыта. Очень интересная деталь — не правда ли?

Так скульптор — Этьен Фальконе — продемонстрировал следующую вещь. Каждый правитель призван остерегаться искушения мыслить себя как вечного и непобедимого, беречь себя от безумия властолюбия, не поддаваться гордости. Потому что та, как змей, исподтишка ужалит и погубит правителя, нанеся удар и его стране. О чём-то подобном рассуждает и апостол Павел, обращаясь к своему ученику Тимофею. Тимофей был назначен Павлом епископом, то есть руководителем, церковной общины в городе Эфесе, где сам Павел много и усердно проповедовал. Тимофей по тем временам был несколько молод для занятия подобной должности. Но, с точки зрения Павла, его ученик был вполне готов к непростому и ответственному служению.

Что не означало, впрочем, отсутствия каких-то ошибок. От них и стремится уберечь Павел Тимофея. В первую очередь, он призывает ученика внимательно следить за собой и не поддаваться гордости. Какие же практические рекомендации даёт Павел? Он просит Тимофея постоянно и вдумчиво читать Священное Писание — Слово Божие, которое, как слышали мы в послании, «полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен».

Священное Писание обладает уникальным свойством — при должном внутреннем расположении читателя, оно вступает с ним в самый настоящий диалог. Господь начинает беседовать с нами. Это подтвердит каждый, кто регулярно обращается к тексту Библии. Сколько бы раз ты ни читал тот или иной фрагмент Писания, оно всякий раз открывается тебе с новой стороны и способно, таким образом, стать той необходимой, третьей точкой опоры, которая позволит человеку не потерять чувство равновесия, не утратить связи с реальностью.

Но Писание будет, так сказать, «работать» корректно, только если мы будем читать его с молитвой — просьбой к Богу открыть нам правду о мире и о нас самих. Это очень и очень важно. Павел же, продолжая наставлять Тимофея, просит его осуществлять епископское служение не в свою славу, а в славу Божию. И проповедовать не от себя, а на основании Слова Божия, прививая людям любовь к Священному Писанию. Чтобы сами прихожане Тимофея обрели в Библии собственную точку опоры и через это выработали иммунитет в отношении всяких лжепроповедников, шарлатанов, которые не правду Божию возвещают, а льстят и обманывают. Всё для того, чтобы сделать человека своей собственностью.

Советы апостола Павла были полезны не только для святого Тимофея. Они могут, безусловно, пригодиться и нам. Многое, конечно, с первого века поменялось, но люди, по большому счёту, остались прежними. А значит — мы по-прежнему нуждаемся в доброй и крепкой опоре, которой пусть будет для нас Господь, говорящий с нами через Священное Писание.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов