Фото: Guy Kawasaki / Pexels

Жизнь в царском дворце может представляться таинственной и сказочной. А вот для членов императорской фамилии дворцовый быт был повседневностью, где личная жизнь открыта множеству посторонних людей — фрейлинам, гувернанткам, дворецким, горничным, лакеям. Немудрено, что отбор кандидатов для служения при царском дворе был тщательным.

С особой скрупулёзностью Николай и Александра Романовы выбирали человека для ухода за царевичем Алексеем. Мальчик страдал гемофилией — при этой болезни малейшая травма могла обернуться кровотечением и представляла угрозу для жизни. Уберечь от беды подвижного и резвого Алешу мог только человек, всей душой привязанный к нему. Должность при царевиче так и называлась — дядька.

Таким дядькой для Алексея Николаевича стал боцман императорской яхты «Штандарт» Андрей Еремеевич Деревенько. Однако, ответственная должность не лучшим образом сказалась на его характере. Особое положение при дворе сделало боцмана заносчивым и высокомерным. После февральской революции поведение дядьки стало вовсе неподобающим — он отдавал приказы царевичу, и тот выполнял их, растерянный и подавленный. Когда же в августе 1917 года Временное правительство отправило царскую семью в ссылку, новые власти не включили его в список сопровождающих лиц как человека, нечистого на руку. Да он и сам не горел желанием оставаться в услужении бывшего императора.

Матрос Климентий Григорьевич Нагорный в мирное время отвечал за гардероб царевича. Однако, он не был просто гардеробщиком — в фотоархиве царской семьи сохранилось немало фотографий, на которых Климентий запечатлен с наследником. На снимках они вместе расчищают дорожки от осенних листьев и снега, катаются на лошадях, купаются и играют. Когда Романовых высылали в Тобольск, всем царским слугам предоставили возможность покинуть императора и его домочадцев. Нагорный добровольно отправился с ними в ссылку и стал дядькой Алеши.

После революции большевики, опасаясь, что монархисты предпримут попытку освободить царя, поспешили перевезти Романовых из Тобольска в Екатеринбург. Первыми в путь отправились государь с супругой Александрой Федоровной и дочерью Марией. Накануне их отъезда у Алексея случился приступ гемофилии — он ушибся о лестницу и лишился возможности ходить. Матрос Климентий Нагорный не оставлял мальчика ни на минуту — дядька носил царевича на руках, катал в коляске и старался утешить, насколько это было возможно.

В мае большевики переправили в Екатеринбург оставшихся членов царской семьи. Комиссары, сопровождавшие узников в пути, вели себя развязно и нагло. В Тюмени, во время пересадки с парохода на поезд, царевны с трудом тащили поклажу, утопая по колено в грязи — весенняя распутица размыла дорогу. Нагорный бросился на помощь.

— Татьяна Николаевна, да что же вы сами тяжесть такую поднимаете? Позвольте, я помогу вам.

— Здесь я решаю, кому что позволять! Пусть обходятся без помощников! А ну отойди, царский прихвостень!

Комиссар грубо оттолкнул Нагорного, тот упал.

— Бесстыжие! С детьми воюете, с барышнями!

Нагорный готов был броситься в драку, но взял себя в руки. Он часто кипел возмущением, но старался сдерживаться, чтобы не усугублять отношения чекистов к Романовым. В Екатеринбурге, в доме Ипатьева, он, мрачнея от ярости, следил, чтобы циничные красноармейцы не перешли грань в обращении с царственными узниками. Сцепив зубы, матрос молча оттирал со стен надписи и рисунки неприличного содержания, оставленные охранниками. Взорвался Нагорный, когда увидел, как один большевиков присвоил золотую цепочку, на которой висели небольшие иконы над кроватью Алеши.

Верному дядьке царевича заломили руки и вывели из Ипатьевского дома. Климентия Нагорного отвезли в безлюдное место за город, где расстреляли «за предательство дела революции». Это произошло за несколько дней до расправы над царской семьей.

В 1920 году корнет Сергей Бехтеев посвятил этому мужественному человеку свои стихи: «Пройдет свободы хмель позорный, /Забудет Русь кровавый бой... /Но будет жить матрос Нагорный /В преданьях Родины святой». Эти строки оказались пророческими — в 1981 году Русская православная церковь заграницей прославила Климентия Григорьевича Нагорного в лике новомучеников, и короткая история его простой, но честной жизни стала почтительно именоваться святым житием.

«Значение помыслов». Архимандрит Симеон (Томачинский)

В этом выпуске программы «Почитаем святых отцов» наш ведущий диакон Игорь Цуканов вместе с доцентом кафедры филологии Московской Духовной академии архимандритом Симеоном (Томачинским) на основе фрагментов из собрания «Слов» преподобного Паисия Святогорца говорили о значении добрых и злых помыслов в духовной жизни христианина. Разговор шел о том, как связаны помыслы и страсти, как добрые помыслы могут преображать жизнь человека, а также почему доверие и благодарность Богу — одни из главных добрых помыслов.

Ведущий: Игорь Цуканов

Все выпуски программы Почитаем святых отцов

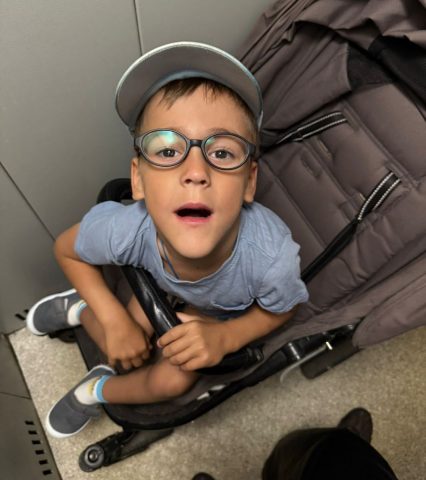

Поможем Дану увидеть мир во всех красках

Дану из Москвы 6 лет. Мальчик с таким необычным именем появился на свет на 14 недель раньше положенного срока. И все эти годы мама Дана помогает сыну преодолевать сложный диагноз — церебральный паралич.

Дан регулярно проходит лечение и делает успехи: пытается встать у опоры, самостоятельно залезает на диван, умеет чистить зубы и стал гораздо лучше говорить. Семья очень поддерживает его. Особенно мальчик близок с младшим братом.

Дан растёт нежным и чувствительным ребёнком. Он всегда посочувствует тому, кто рядом. Ещё он очень любит слушать музыку. Неплохо справляется с пирамидками и конструкторами, строит высокие башни.

Но в последнее время у мальчика ухудшается зрение. Дану стало сложно выполнять даже привычные действия. Исправить это сможет операция по специальной технологии, которая делается в 2 этапа.

А возможна она благодаря поддержке фонда «Провидение». Организация помогает детям с нарушениями зрения со всей России. Фонд оплачивает лечение и реабилитацию, а также оказывает волонтёрскую помощь: добровольцы сопровождают ребят на занятия и прогулки, устраивают мастер-классы, оказывают поддержку семьям.

В 2024 году Дану уже провели первый этап операции, и сейчас настало время продолжить лечение. Вместе с фондом «Провидение» вы можете помочь мальчику на пути к восстановлению зрения.

«А.П. Чехов — пьеса «Вишневый сад». Олег Скляров

У нас в студии был профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского университета, доктор филологических наук Олег Скляров.

Разговор шел о творчестве Антона Павловича Чехова, в частности о его знаменитой пьесе «Вишневый сад».

Этой беседой мы завершаем цикл из пяти программ, приуроченных ко дню рождения Антона Павловича Чехова и посвященных разным сторонам его жизни, личности и творчества.

Первая беседа с Екатериной Каликинской была посвящена А.П. Чехову как врачу и филантропу (эфир 19.01.2026).

Вторая беседа с протоиереем Павлом Карташевым была посвящена рассказам и повестям А.П.Чехова (эфир 20.01.2026).

Третья беседа с протоиереем Павлом Карташовым была посвящена пьесе «Дядя Ваня» (эфир 21.01.2026).

Четвертая беседа с Олегом Скляровым была посвящена пьесе «Три сестры» (эфир 22.01.2026).

Ведущая: Алла Митрофанова

Все выпуски программы Светлый вечер